一位老僧回忆前世为猪的经历

《纪文达公笔记摘要》

◎ 清大学士 纪晓岚撰

◎ 演莲法师 译白

原题为:善巧劝诫【译文】

内阁学士汪晓园先生说:有个老僧路过屠宰场时,忽然泪流满面,好像很伤心的样子。人们觉得奇怪,便去询问他为何如此?

这位老僧道:“说来话长啊!我能记得前两世的事。我早先一世是个屠户,活到三十多岁就死了。亡魂被几个鬼卒绑了去,阎王责斥我从事屠杀,罪业深重,便令鬼卒把我押赴去转世受恶报。当时,我就感觉恍惚迷离,如醉如梦,只觉得全身热得不可忍受,一会儿又忽然感到清凉,转眼间便已降生在猪圈里了。

断奶之后,我发现主人给我们喂养的饲料很脏,看了这些饲料就觉得恶心。怎奈饥肠辘辘,饿火燔烧,五脏六腑像要焦裂,不得已,也得勉强吃下去。

后来我渐渐能通晓猪语,经常和同类们打招呼,它们差不多都能记得前生的事,只是没法向人类诉说。它们都知道自己总有一天要被宰杀,所以时常发出呻吟的声音,那是在为将来发愁啊!它们的眼角和睫毛上常常挂着泪花,那是为自己不幸的命运悲泣啊!它们的躯体笨重,到了夏天,酷热难熬,只有把身体浸泡在烂泥水坑里,才感觉好受些,但常常被关在猪栏里,连这泡烂泥的机会也是不可多得。它们的皮毛稀疏而坚硬,到了冬天,极不耐寒。所以,当它们看到狗和羊那一身柔软厚实的毛皮,就羡慕得简直像是兽类中的神仙一般。

等到长够了重量,当主人来抓捕时,心里明知道难免一死,还是拚命蹦跳躲闪,以希求能够多活片刻。终于被抓住后,人们用脚狠劲地踩住头部,拽过四只蹄肘用绳子捆绑起来,那绳子深勒得几乎快到骨头上,痛得像刀割一般。接着,就把我们装载在车上或船上,互相积压重叠,只觉肋骨欲断,百脉涌塞,肚子似要裂开。有时候,用一根竹棍把我们四蹄朝天地抬着走,那滋味,比官府里给犯人上三木夹还难受呢!

到了屠宰场,就一下子被扔到地上。这一摔,心脾内脏都被震动得快要碎了。有的当天就被宰杀了,有的被绑着扔在那里好几天,更难忍受。整天眼看着刀俎在左,汤锅在右,不知哪一天轮到自己,那一刀刺下来将是怎么样的痛楚?整天提心吊胆,浑身上下只是籁籁颤抖不止。再想到自己这肥胖的躯体,不知将要被分割成多少块,做谁家餐桌上的美味佳肴,又不免凄惨欲绝。

等轮到自身被杀戮的时候,屠夫一拉拽,便吓得头昏眼花,四肢瘫软,只觉得一颗心在胸中左右震荡,神魂如从头顶上飞出,又落了回来。一见刀光在面前闪耀,那敢正眼视之,只能紧闭眼睛等着那一刀刺下来。屠夫先用尖刀把喉咙割断,然后摇晃摆拨,把血泻到盆盎中。那一霎时的痛苦就没法用语言表达了,真是求生不能求死不得,只有悲声长嗥而已。血放完了,再一刀捅进心脏,痛得转不过气来,连痛楚的哀嚎都发不出来了。渐渐恍惚迷离,如醉如梦,又和刚转生时的情形差不多。过了许久时间渐渐清醒,发现自己又转为人形了。

这是阎王爷念我前生还做些善业,允许我仍然托生为人,也就是现在的我。刚才,我看见这头猪身受屠戮的哀痛,不由得使我联想起我前生的那一番苦难遭遇,又怜惜这位屠夫来生也同样免不了受屠戮之苦,这三种情感交萦于心,泪水竟不由自主地从眼眶中涌了出来。”

在场的那位屠夫听了老僧这番话,二话没说,当即把屠刀扔在地上,从此改行卖菜去了。

◎ 纪文达公,讳昀,清朝学者、文学家。直隶献县(今属河北)人。字晓岚,一字春帆,晚号石云。乾隆进士,官至礼部尚书、协办大学士。曾任四库全书总篡官,篡定《四库全书总目提要》。录其平时所见所闻奇异之事,著《阅微草堂笔记》一书,约三十万余言,详述因果六道轮回之事征,多系真人真事,偶间有寓言者,然皆词理周圆,堪为后世之宝鉴。民国陈荻洲居士,依此笔记摘录百篇,题为《纪文达公笔记摘要》,冀其普及。莲宗十三祖印光大师曾为此《摘要》撰写序文,回溯往圣前贤,无不提倡因果,以期平治天下,淑世牖民。

穿山甲的母爱

这是生命以刻骨的震撼对母爱做出的终极诠释。

穿山甲被捕获以后,出于恐惧或是自卫的本能,总是把躯体紧紧蜷缩着,卷成一圈。一般购买程序是这样的:买主选定以后,卖方黑人便用力把穿山甲拉直,开膛破肚,取出内脏丢弃,将身躯清理干净,再用铁夹夹着放到火盆里烤灼,直到其身体上的鳞甲全部脱落。

那天货源颇丰,围栏里放满了许多卷成圈的大小不一的穿山甲。那些官员便拣大的挑了几只,并声称要亲眼看着宰杀才放心。

一个黑人小伙提起最肥的一只,动作娴熟地准备把它拉直,费了半天力,却怎么也无法把那蜷缩的躯体拉开。这下所有人大奇,那小伙十分尴尬,便一下又一下把那穿山甲往地面上摔去,边摔边解释说,穿山甲遇痛就会将躯体伸张开。不曾想连摔几下,眼见它原本惊恐的小眼睛早已闭合,尖尖的嘴角挂出一缕鲜红的血丝,身体却始终未见张开,反而越蜷越紧。我们不忍卒睹,便摇手示意作罢。那黑人小伙兀自不甘心,直接拿铁钳夹了放到火盆上灼烧。待到鳞甲脱尽,焦味弥漫,那穿山甲仍然保持原状。这下黑人黔驴技穷,对我们无奈地摇摇头,说这只穿山甲一定有了什么毛病,不可食用,随即顺手将其甩落在身后的沙土地上。接下来另选的两只宰杀工作都十分顺利,不到五分钟便完成了。

我们给黑人正在付钱,却十分意外地发现,原先那只被丢弃在地上的穿山甲竟慢慢地伸直了躯体,把眼睛眯开一条线,接着一阵抽搐,僵硬挺直,彻底没了气息。随着它躯体的伸展,我们震惊地看到,在它摊平的肚皮上,竟蠕动着一只粉嫩透明的小穿山甲,只有老鼠大小,身上的跻带仍与母体相连,小嘴慢慢张合,仿佛在无声地呼唤着母亲。

这场景惊得所有人目瞪口呆。刹那间我只觉得热血翻涌,须发皆张,泪水翻滚在眼眶。那只母穿山甲自身体重不超过十斤,却用血肉之躯历经摔打与灼烧,至死护卫着自己的孩子,被烤至半熟,竟还能保得孩子的周全。那份精神之力,早已超越了生命的极限。

尊重每一个生命!不要再吃野生动物!没有买卖就没有杀戮!

放生海龟十六年后救回儿子一命

在台湾基隆有一家商店,店名叫做“遇缘号”。老板林先生做人很仁慈,他们那附近的居民都是捕鱼为生。

有一天,渔夫们用网子抓到了一只大乌龟,准备要杀掉、卖它的肉。林先生恰好经过,看见在人群包围中有一只待宰的乌龟,正抬起脖子一直对人磕头,它的两个眼睛都流下了眼泪,似乎求救的样子。林老先生看了就生起恻隐之心,不惜大笔的金钱,把乌龟买下来,而且请人把它送回海滨去放生。

为了担心有人又把它抓来杀,于是就在乌龟的甲壳上写了“遇缘号放生”这五个字,等于是请求后来的人都慈悲、高抬贵手,放它自由重生,不要随便杀害它。写好之后,他们就把乌龟放生了,好多人在海边看到这只大乌龟载浮载沉,向林先生再三磕头致谢。

大家看了都很受到灵性的感动。于是就彼此约好,以后遇到这种大乌龟,就不捕、不宰、不食。这“三不食”的口号,到今天还留在他们的邻里中。

事情隔了十六年,林先生的第二公子,考上了台北商业学校,在星期假日的时候,他就乘着日轮回家。那一次,在回程途中,逆流海面上,很不幸船触礁沉没了。船上乘客一百多人,被海吞没了九十多人。

当沉船的那个刹那,满船惊叫、惨呼救命的声音,真是震耳欲聋。林公子虽然稍微会游泳,但是海浪太大了,他又被卷沉了,就这样在海中奋斗。忽然间他感觉到身体好像被一个圆桌般的大东西托起来,一看,自己是躺在乌龟的背上,再看清楚一点,乌龟的嘴巴大得像个脸盆。他吓一跳,想必这下子一定会葬身在乌龟腹中。于是他打算翻身,再跳人水中,但是当时,人已经无力再挣扎了。

后来,不知过了多久,在翻身的时候,忽然间看见,乌龟的背上竟然写着“遇缘号放生”五个字。他才知道,原来这是父亲当年所放的那只乌龟。忽然间,他的心情由悲哀、恐惧转变成无限的欣喜和安慰,原来乌龟是来救自己的。于是他抱着那只乌龟,让乌龟载着自己,他口中念着佛号,祈求保佑。

乌龟很悠然自在地鼓动着四只脚,好像划船一般,在狂风大浪中奋斗着载他上岸,还没到岸的时候,林公子就跳跃跳上浅滩,再回首看,乌龟还浮在水面。林公子就向它合掌,拜谢它的救命之恩。乌龟也扬起头,点点头,好像还礼的样子,而且还开口摆足,发出了声音,好像非常欢喜庆贺的样子,然后才转头游开,岸上的居民都急来道贺。

在这一次的海难当中,只有十多位生还的乘客,调查起来,原来都是一些孝子、贤妇,还有平时行善布施的人,可见上天保佑善人,而且加佑仁者的后代。

当地邻里们知道这件事,都很感动,而且欢喜行善,本来有位星象家为林老先生算命,说他可以活到七十岁,但是林老先生活到八十八岁,而且是无疾而得到善终。当地的父老们,至今还是喜欢谈论这件感人的事实,这事迹详细地记录在《阿弥陀行刊》七十七期。

因果是一点都不差的,在茫茫大海中,乌龟怎么会知道有海难呢?又怎么会知道恩人的第二公子今天落难在海中呢?他们从来没有见过面,乌龟怎么能够在大海中找到他,又托载他呢?我们以人力来找,也未必能够顺利找到啊!众生的灵性和佛性实在不可思议!因缘果报也不可思议!乌龟能够知恩,又报恩,不惜在狂风大浪中,冒着危险送恩人的孩子安全回家,这种精神,人类也未必能有。是多么值得向它致敬啊!

佛教我们要随喜赞叹,学习一切众生的美德。《华严经》说:“六道的众生,不论是什么种类,只要它有功德,乃至小到只像微尘那样的小功德,我们都应该随喜赞叹,向他们学习,一切众生都有他的美德值得学习,礼敬还来不及怎么忍心杀害它?”

我们看这位林老先生,当年是不忍心乌龟受苦,要救乌龟,放了乌龟重生。而十六年后,事实证明,他是救了自己的孩子,放自己的孩子重生。

母亲坚持不堕胎,胎儿竟救母报恩!

2010年7月29日,河南省妇幼医院的医生正在紧急进行一项剖腹产手术,在孩子被拿出的一刹那,医生们发现这竟然是一个浑身雪白的“雪娃娃”!在弄清事情的原委后,产妇当即泪雨滂沱:“是孩子救了我,谢谢孩子!”

原来,这名产妇好不容易怀孕后被确诊患上急性再生障碍性贫血病,她拒绝医生“堕胎保命”的忠告,一定要“拼死”当妈妈。非常幸运的是,胎儿在母亲腹中出现了极为罕见的“胎-母输血综合征”,通过“ 母婴倒输血”的方式竟然神奇般地使母亲转危为安……

2005年,刘新丽与相恋了3年的大学同学张强结婚。次年5月,刘新丽怀孕了 。可就在刘新丽沉浸在将为人母的幸福中时,她竟流产了。

让刘新丽悲痛的是,在接下来的3年里,她又陆续怀孕了4次,可每次都在2个多月时莫名流产。2009年6月,刘新丽第5次怀孕失败后,给她做流产手术的医生告诉她:“由于每次流产都要做刮宫手术,导致你的子宫壁已经非常薄了,今后怀孕的可能性更小!”

刘新丽不想失去当妈妈的权利。于是,她干脆辞掉工作,在家安心养身体,准备再度怀孕。半年后,她终于第6次怀孕了!可怀孕3个多月时,她却开始浑身乏力,而且经常牙龈出血。

一天,正在看电视的她突然晕倒。张强急忙将她送到了安阳市人民医院。经过全方位检查,医生神色凝重地告诉张强: “你妻子患了急性再生障碍性贫血,并发败血症。这种病在妊娠期极为少见,非常凶险,建议你们将孩子引产!”

张强回到病房,想对妻子笑一下,却忍不住哭了。他紧握妻子的手,说:“我们不要这个孩子了吧!等你把病治好了, 我们再要……我不能失去你!”

听丈夫这么一说,刘新丽猜测自己的病情肯定十分凶险,但她咬着牙坚持说: “就是死,我也一定要生下这个孩子!”

随后,她找到医生,哭着央求道:“ 医生,我求求你,想办法让我生下这个孩 子吧!”

医生无奈地说:“如果你坚持要生, 平时一定要保护好自己,尽可能地避免出血。在妊娠期,你要进行贫血治疗,并定期到医院做孕期保健检查……就看能不能发生奇迹吧!”

回家后,刘新丽叮嘱张强千万不要把这件事告诉家人,免得家人因为担心都劝她打胎。张强含泪答应了。

由于担心伤害胎儿,刘新丽没有按时去医院进行贫血治疗,而是买了一些有补血功效的营养品。随着日子一天天过去, 她不但牙龈出血更频繁了,身上的淤青也越来越多。

2010年3月底,刘新丽在厨房做饭,正在切菜时,突然感到腹内动了一下!这是她第一次感到胎动,她一高兴,手一抖 ,锋利的刀刃划伤手指,结果出血不止。 她连忙来到医院,好不容易才将血止住。

这次出血事件,让全家人都知道了她的病情,大家都后怕不已,劝她还是赶紧终止妊娠。可刘新丽仍然坚持说:“这个孩子既是全家人的希望,也是我生命的延续。我就算受再大的苦,只要能生下宝宝也值得!”

此时的刘新丽身上的淤青已连成了一大片,皮肤轻轻一碰,血就透过毛孔往外渗。因为太想生下这个宝宝了,她经常做着一个相同的梦:一个白白净净的孩子,总是站在她面前叫她“妈妈”。这个梦境, 支撑着她冒险坚持妊娠。

然而,刘新丽的身体渐渐挡不住病魔的侵袭了。一天早上,她吃过饭后,竟然吐了一大口血!就在她感到恐惧时,突然又觉得肚子里轻轻一动。那一刻,她似乎听到孩子在说:“妈妈,别怕!”她顿时镇定下来,感到身上有了一种超常的力量。只是她知道,为了宝宝的健康成长,自己必须去医院输血治疗了。

那天,她强撑着打车来到安阳市妇幼医院输血。当妇产科大夫知道她的病情时 ,大吃一惊:“你居然能扛到现在?还能自己来输血?!”同时,大夫告诉她:“为了避免出血,你最好能顺产,因为剖腹产容易造成大出血。”在大夫的建议下,她开始有意识地控制自己的食量,以免孩子身体太大, 不好生产。

一天晚上,刘新丽吃过饭后,突然觉得肚子不舒服。她忙到洗手间,当她 站起来时,不由惊呆了:满便池的血!她慌忙大声地叫喊:“老公,快来呀!”张强跑来一看,惊恐万分,赶紧拨打120。

刘新丽被救护车紧急送到安阳市妇幼医院后,急切地对医生说:“快帮我看看我的孩子怎么样了!”医生立即为她做彩超检查。

结果出来后,医生松了口气,说:“ 真没想到,这孩子命这么大!”原来,胎 儿此时正安然无恙地躺在妈妈的子宫里, 香香甜甜地睡觉呢!但B超医生得知刘新丽身患急性再生障碍性贫血仍坚持妊娠, 便立即将她转到了血液科。

血液科大夫经过紧张检查和会诊后, 发现她由于急性再生障碍性贫血并发败血症病情加重,造成了内脏出血。医生再次建议拿掉这个孩子,但刘新丽坚决不答应!见妻子不顾生命危险,张强便连夜给父母和岳父母打电话,请他们一起来说服刘新丽不要“冒死生子”。

第二天一早,四位老人便赶到了医院 。他们的观点一致:刘新丽立即拿掉这个孩子,治病要紧!可是无论父母和公婆怎么说,刘新丽就是不肯,她哭着哀求他们:“孩子已经这么大了,我怎么能狠心拿掉?就算我死了,有了这个孩子,也是我生命的延续啊!以后,你们看到孩子, 就等于看到了我……”她的话,让全家人泪流不止。

没办法,医生只好让刘新丽回家继续保胎,并打算等到孕期7个月时打催熟针 ,尽快生下孩子。

回家后,刘新丽的病情还在继续恶化。一天清晨,她解大便时,发现大便依然带着血迹。当她脸色苍白地从卫生间一出来, 母亲便知道她又出血了。

母亲哭着求她:“小丽呀,我就你这 一个女儿,你要是有个三长两短,让我怎么活呀!”说着,母亲给刘新丽跪了下来 。这时,张强和公婆也在一旁不停地劝。刘新丽无可奈何之下,只好答应了。

然而,当他们打车来到安阳市妇幼医院时,刘新丽突然看到一个女人正抱着一个婴儿,满脸的幸福。就在这时,她又感到肚子里一阵胎动,似乎孩子也想挣扎着争取自己的生命,求妈妈不要放弃他。

刘新丽的眼泪一下子涌了出来,她缓缓地跪在地上,哭着哀求家人:“这个孩子,是我的命,我不能没有他!我求求你们,让我留下他吧!”

全家人此时都泪流满面。大家明白, 这个孩子,对刘新丽来说,比她的命都重要啊!最终,他们一致决定,不再“逼”刘新丽拿掉她的亲骨肉了……

接下来让全家人惊奇的是,这次从医院回来后,刘新丽的身体情况并没有预想的那么糟糕,吐血的次数越来越少。每次她上过厕所后,刘妈妈和张妈妈都会盯着她的脸看半天,看脸色是不是比上厕所前苍白,如果脸色苍白的话,就说明她又尿血或是便血了。可她们观察多次,发现她几乎没有再失血。

这让四位老人惊喜不已,又万分不安 。因为他们不知道这到底是好,还是坏 。就这样过了一个月,一天趁刘新丽睡觉时,他们悄悄聚到一起谈她的身体情况。

刘妈妈说:“我根本就不信她的身体 会突然好转!”张爸爸也说:“是啊,她怕伤害孩子,总是自己撑着,不去医院看, 药也是能不吃就不吃……病都是被治好的,她又没治疗,怎么可能会好呢?”结果,他们越说越害怕。突然,刘爸爸惊恐地说:“这该不是回光返照吧?”大家一听这话,都不禁悲泪长流。

此后,刘新丽越是表现的病情似乎减轻,全家人的心就越是像被什么东西揪得紧紧的。大家每天都生活在惶恐不安中, 生怕会突然失去刘新丽。

可是,随着孕期发展,刘新丽也感到自己的病情奇怪地越来越好转。她常常跟家人说:“我怎么很少出血了?觉得身上也越来越有劲儿了?是不是我的病好了呀!要不我去医院检查检查?”

可是,她的话却遭到大家的一致反对 :“既然你没觉得不舒服,就少去医院,过多的检查对孩子不好!”一听到检查对孩子不利,刘新丽便打消了去医院检查的念头。她不知道,家人之所以反对她去,是担心检查的结果让大家更惊恐 !

时间在全家人抱着过一天算一天的想法中挨到了7月。此时,刘新丽已经 怀孕8个多月了。尽管她已经很少再出血了,但这种情况依然没有让全家人高兴起来,大家反而产生了更加说不清的担忧。 全家人商定,到时候要送刘新丽到郑州医疗条件更好的大医院,以防生产过程中发生不测……

7月23日,全家人包车将刘新丽送到了郑州省妇幼医院。经过医生检查,刘新丽和胎儿一切正常!这个结果,让全家人松了口气,但又百思不得其解。

当他们将刘新丽生病的情况告诉医生后,医生居然惊疑地反问:“不会吧?你们说她患了急性再生障碍性贫血并发败血症?但经过检查,没有发现哪儿不对呀!”

医生的话,让大家更加云里雾里:明明在安阳检查出刘新丽有这个病,而且她还不断地吐血和尿血,怎么到了省城医院 ,就说她好好的呢?

全家人很不放心,执意让刘新丽又进行了血液及肝、脾、淋巴等方面的检查。 结果发现,她各项生命指标都正常!检查结果好得太出人意料了,这让全家更是不敢相信,个个忐忑不安。

第二天上午,根据刘新丽的生育指征 ,她被推进手术室做剖腹产。

手术前,医院按照惯例将一份“手术 协议书”交给张强签字。张强看到协议书 上写着手术过程中有可能发生的种种危险时,他迟疑着不敢签字。

刘新丽理解丈夫的心情,她笑着说: “老天爷知道我不容易,会保佑我的!如果 手术过程中出了什么意外,一定要先保孩子!因为这个孩子来得太不容易了。”听到她的话,张强流着眼泪,颤抖着在协议书上签了字。

手术正式开始了。对刘新丽进行过麻醉后,主刀医生用手术刀缓缓切开了刘新丽的腹部。随着子宫被打开,在场的医护人员都惊呆了:这名产妇的子宫里,躺着一个全身雪白的婴儿!

主刀医生小心翼翼地将这个娃娃取出后,发现是个女婴,但呼吸急促,手脚冰凉,哭声微弱……来不及考虑这是怎么回事,主刀医生忙让护士将这个女婴送到新生儿科进行抢救。同时,产科的医生又将胎盘从产妇子宫取出来,然后为她缝合伤口。

此时,头脑清醒的刘新丽问医生:“ 我的孩子怎么样了?”

医生哪敢告诉产妇自己的惊疑和实情 ,只是宽慰她说:“是个女孩儿。你放心, 孩子没有什么问题,已经送到新生儿科了 !”刘新丽长长地松了一口气,然后疲惫地闭上了眼睛。

此时,新生儿科已经开始对这个“雪 娃娃”进行紧急抢救!医护人员用针管从 女婴身上抽取血液进行化验时,发现她的血液竟然呈现淡粉色,特别稀,像水一样,缓缓地从她苍白的身体流出。

很快,化验结果出来了,这个女婴重度贫血,并且还出现了失血性休克。当即 ,医生紧急为她输血。当鲜红粘稠的血液缓缓流入她苍白的身体后,她的脸色慢慢红润起来,呼吸也开始平缓起来。

直到这时,刘新丽病情好转的原因才被找到。主刀医生为此作了详实的医学解释。原来,刘新丽和她腹中的胎儿,在怀孕期间,出现了医学上罕见的“母婴倒输血”现象。正常情况下,胎儿在母体内的一切活动,都是通过脐带吸收母体的血液,并将血液转化成养分。

所以,孕妇在怀孕初期出现头晕、眼 花、面色苍白等轻度贫血症状,属于正常现象。刘新丽因为自身患有急性再生障碍性贫血,所以在怀孕初期必然造成重度贫血!然而,在妊娠后期,这对母子颠覆了常规,发生了罕见的“母婴倒输血”现象——胎儿不再吸收母体的血液,而是反过来把自身的红细胞,通过胎盘,持续不断地输进母亲的血管,这种情况学名叫“胎-母输血综合征”,极为罕见,如果发生在健康孕妇身上,孕妇则会出现浮肿、体重剧增等高血压症状。但是,刘新丽因为贫血,正好可以依靠胎儿“倒输”过来的血液,恰到好处地起到“平衡作用”!而胎儿由于把血液都无私地输送给了母亲,自己出生时才会苍白如雪。

经询问,医生告诉刘新丽的家人,婴儿因“倒输血”被抢救过来后,不会有任何后遗症,也不会影响以后的生长发育,只是会不会遗传母亲的败血症基因,还有待于日后观察。

这真是一个神奇的医学奇迹,更是一场伟大的生命互馈——刘新丽冒死要 生下这个孩子,结果孩子还未来到世间, 就懂得了“报恩”,反过来救了母亲!

听了医生的医学分析,刘新丽的家人喜极而泣!

这天晚上,张强把脸色已红润的孩子 ,抱到刘新丽面前,并向她讲了先前的惊险抢救过程。刘新丽听了,顿时泣不成声 :“谢谢你,孩子!”

人有善愿,天必从之。

老禅师的禅意

禅堂中死一般的寂静,寂静得似乎空无一人,只有守关的老禅师心中清楚,参加这次闭关的四十名法师今天已经到了最后一关——破生死关;生死观亦称情欲关,情欲不断,生死难了。但愿这些法师今天能不出意外,顺利过关。

就在守关老禅师担忧默祷中,门外传来了阵阵争吵声,是禅堂外护关的师父与一名女子在争吵,老禅师轻轻打开房门想劝阻争吵,可就在这时,那名女子猛地推开了房门,突然一步闯进了禅堂,守关法师再想拦时已经迟了,随着门响四十位破关的法师几乎同时睁开了眼睛,他们被眼前的这位女子惊呆了。

一位亭亭玉立的美丽少女,是那样的秀美、端庄、俏丽、轻盈,她的目光扫遍了每一位端坐的禅师,并报以淡雅温柔的一笑,那摄人神魂的一瞥,那动人心魄的一笑,足以让每一个见到她的人终生难忘。守关的老禅师恭敬地合掌相问:

“请问女施主进我禅堂,不知有何贵干?” “阿弥陀佛!得知众位法师在此闭关,我特来供养每位法师僧鞋一双,请老禅师慈悲,满我心愿。” “既然如此,请施主将僧鞋留下,待出关之后老纳替施主分发便是。”少女轻轻一摇头,含笑答道:“我发愿将每双僧鞋亲自为法师们穿上,请禅师慈悲,这样既满了我的心愿,也满了诸位法师的难言之愿。”

此时禅堂中四十位法师一听少女要亲自为自己穿上僧鞋,无不怦然心动,个个面露欣喜之色。老禅师无奈地叹息一声,合掌应道:“既是如此,施主请便。”少女轻移莲步,依次为每一位法师躬身穿鞋,那姣美的笑脸,那柔软的双手,那阿娜的身姿,那沁人的幽香,使每个法师无不暗暗自慨:“能与此女相伴一日,死也足矣!”

当少女为最后一位法师穿好僧鞋,准备离开禅堂时,才发现禅堂的门已经被锁死了,少女来到老禅师面前问道:“师父将小女子锁在禅堂内,不知有何打算?我怎么出去啊?”

老禅师面沉似水,冷冷说道:“你今天还打算出去吗?”

“是啊,僧鞋已经发完了,我也该回家了。”

“宁搅千江水,莫动道人心!你今天搅扰了我禅堂内四十位法师的道心,你还打算活着走出禅堂吗?”

少女惊慌地问道:“我是来布施僧鞋的,法师们见色动心,难道是我的错吗?快把门打开放我出去。”

“放你出去很简单,但你得把一样东西留下。”

“请问法师你想要把我的什么东西留下?”

“你的命!” 老法师斩钉截铁地说。

少女泪眼流情、楚楚动人地跪倒在老禅师面前委屈地问道: “为什么要我的命?”

“因为你今天种了一个恶因,在你面前只有两条路:

一,你将四十世轮回女身,分别嫁给这四十位因你而动心的法师,他们也将轮回在六道,不论他们投生在那一道中,你都得随业而嫁。第二,就是你今天死在这里,断了这四十世轮回之因。”

少女惊恐地睁大了美丽的双眼,任由委屈的泪水流下面颊,“我再没有别的选择了吗?”

“是的!两条路由你自己选。”老禅师坚决地回答道。

少女缓缓地对老禅师说道:“麻烦您给我找一条丝绦,我宁可把命留下,也不愿再轮回四十世女身。”

听到少女的话,禅堂里的四十位法师全部惊呆了,看到刚才还是妩媚动人的少女如今却是神色凝重地手持丝绦,慢慢地走向门前去结束自己美丽而宝贵生命,无不为之惋惜。

少女自尽了,就吊死在禅堂门前的横梁上,那曾经是春情勃动的生命,如今已火灭烟飞,那曾经艳如花蕊的脸庞,如今已苍白冷漠,但仍不失她的美丽。

三天以后,少女的尸身开始散发出腐臭,苍白美丽的面颊也变了颜色,可老禅师就像什么也没发生过一样,每天护守着禅堂内这四十位闭关的师父们。

随着时间一天天的推移,少女的尸身一天天也在发生着变化,原本婀娜苗条的身躯,现在已经腐烂的臃肿不堪,那曾经令人心动的面孔如今变成淡绿色,不断渗出的腐液,散发着令人作呕的恶臭,闭关的师父们已经无法忍受了,想要请老禅师打开门窗换换空气,并把这具女尸移出去,可老禅师仍然像无事人一样,继续无言地守候在禅堂内。

第七天,四十位闭关的师父们,面对着这具奇臭无比又令人恐怖的女尸再也忍无可忍的时侯,女尸身上的一块腐肉脱落了,裙子和裤子也同时脱落了,这时大家才看清,腐肉脱落的地方露出了骇人的白骨,上面爬满了蠕动的腐蛆。大家再也控制不住了,几乎是同时作呕起来。老禅师缓缓地从蒲团上起来,面对大家冷冷地说道: “大家想要出禅堂吗?”

“对!”四十个人同声回答。

“那好,谁能回答上我的问题,就可以出去了,想回答的请举手。”四十个师父同时举手,老禅师回手一指身边的女尸问道: “她是谁?” 四十个闭关的师父全愣住了,哑口无言。

老禅师站在女尸面前大声问道:“告诉我,她是谁?是那个令你们神魂颠倒想入非非的少女吗?”

“不是!”回答整齐!

现在你还打算和她厮守终生吗?”

“不!”异口同声!

“这个世界上还有让你们值得动心的女人吗?”

“没有了!”斩钉截铁!老禅师大手一挥:“好,出关!”

女尸身上蒙着一块黄布,被四十个出关的师父们抬出来了,师父们没有散去,因为他们心中还有一个结:“她是谁?”老禅师神情庄重地带领着大家向停放在地上的女尸顶礼三拜后,对大家说:“你们不是想要知道她究竟是谁吗?我走以后,你们自己看吧。”说完老禅师转身走回了自己的寮房。

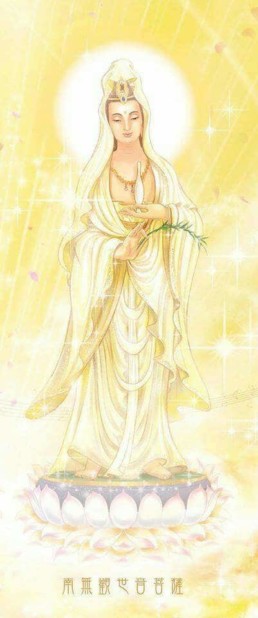

当大家紧张地掀起盖在女尸身上的黄布时,全部惊呆了,这哪里是他们抬出来的腐烂女尸啊?原来是寺院里的一尊观世音菩萨圣像,大家恭敬地把观音菩萨圣像安顿好后,才想起应该问问老禅师是怎么知道的?大家发疯般地跑到老禅师的寮房时,才发现老禅师已经圆寂坐化了。

这就是禅,它给我们留下的是启示,而不是遗憾。让我们破除世间的一切假象,用一个平静自在的心情,走完我们宝贵的一生,珍惜我们的一生,奉献我们的一生。

被放生的狐狸回来报恩

有一位老者给我讲了一个有关放生的故事,说是他自己的亲身经历。这位老人告诉我,在1976年以前,他是唐山某水库的管理员,经常一个人驻守在水库边的配电室里。因常常闲来无事,他喜欢上了垂钓,随着垂钓技术的不断提高,他钓的鱼常常吃不了,就存养在一口大缸里。这口大缸,则放在简易搭建的厨房里。

1976年初夏的一个晚上,他还没睡,就听到厨房里有动静,他抄起家伙去看个究竟。原来是一只前来偷吃鱼的野狐,不小心掉进了缸里,怎么也爬不上来了。想到前几次不明就里地鱼就少了,他就想弄死这只讨厌而倒霉的狐狸。

当他用强光手电照着狐狸,正欲动手时,他看到狐狸的眼里满是惊恐,甚至还有眼泪。他的心又软了……最终,他还是放了这只野狐。后来,他的鱼就再没少过。他就感叹:狐狸这生灵,通人性、有良心。更令他意想不到、感慨万千的是,唐山大地震骤来时,这只野狐,居然挽救了他的命。

1976年7月28日凌晨3时左右,熟睡中的他,被一种急促的抓挠声音和呱呱鸣叫吵醒。他听出来,是那只狐狸,就起身下床打开房门——那只野狐焦躁不安地仰脸望着他,并一次次地就地兜圈子,像一个有急事的满腹话语的哑巴。他就想,可能狐狸没找到猎物,饿急了,来求援了。可是,就在他想回屋里取吃的东西给它救济时,那只狐狸忽然咬住了他的凉鞋襻(音pàn),狠命地往外拉。他忽然有一种什么预感。于是,跟随狐狸来到院子里。 就在这时,举世皆惊的7.8级大地震轰然降临,他居住的配电室,瞬间即被震塌……

直到现在,年迈的老人还念念不忘那只被他放生、又来救他的狐狸,感慨万千地说:“地球就是个大家庭,大多数的生物、动物与人类息息相关,动物们尽管不会言语,却也有着同样的思维、灵性和良心……” 从那以后,他再也没有钓鱼。

潜伏在身边的菩萨们

宋朝太平兴国年间,有一位法名辨聪的僧人,游方到五台山,时值仲夏,便于清凉寺随僧众结夏安居。当时僧众中有一位老比丘,举止疯疯颠颠,大众都瞧不起他,唯独辨聪对他承事恭敬。

结夏安居圆满后,辨聪即将继续云游。当他向老比丘辞别时,老比丘从怀里拿出一封书信,嘱咐他说:“到开封城北,找到叫薄荷的,把信投给他!”。

辨聪拜别五台山,走了一段路才发现老比丘没交代地址,心里嘀咕:“地址不详,从何找起?信里头不知写了什么要紧的事?”又不好绕回五台山,就拆开信来看,信上写着:“你在世间游化日久,那些众生容易调伏吗?若已调伏,度生的事就完成了,可速返回,待太久,恐被强缘打失,流入世间的业报,至祷,至祷!”辨聪看完大惊,赶忙把信再封起来。

有一天,辨聪经过开封广济河畔,远远听到有一群小孩在呼唤:“薄荷!薄荷!”辨聪过去问:“谁是薄荷?他人在那里?”小孩指着一间赵姓人家的猪栏,说:“猪栏内脖子上带个铜铃,金色鬃毛的大猪,就叫薄荷。”

辨聪前去赵姓养猪人家,便问主人:“这条猪为什么叫薄荷?”

主人说:“这条猪很特别,很爱干净,只吃薄荷,所以村里的小孩都叫他薄荷。平常有屠户来捉猪时,其它的猪只都怕得四处奔跑逃逸,如果猪只牵到薄荷的身边,都会安静下来,也不乱跑哀嚎,任由屠户宰杀。因此以后屠户都会牵薄荷到等着宰杀猪只的身边,绕上一圈,省了以往宰杀猪只时的惨烈的挣扎与哀嚎。所以一家人很爱惜他,多年来都舍不得杀。”

辨聪听完之后,就叫了一声:“薄荷!有信给你!”大猪闻声前脚跃起来站着,辨聪将信投过去,猪一口吞下,保持像人站的姿势,随即就迁化往生了。

这个故事出自印光大师修订的《清凉山志》,薄荷猪原来是为了度化众生,乘大悲愿力,倒驾慈航的“潜伏”菩萨。菩萨们“应以猪身得度者,即现猪身而为说法”,以启发众生心中的如意宝珠藏。

由此可知:那些把我们“劝进佛门、逼近佛门、打进佛门、哄进佛门、骗进佛门、拉近佛门、买进佛门、卖进佛门……”的人,那些为我们提供“布施机会、修行机会、消业机会、念佛机会、诵经机会……”的人,都可能是“潜伏”在我们生命历程中的菩萨和大善知识,只是肉眼凡胎的我们“问君何所在,对面不相识”而已,因此我们应该感恩。

动物和人之间轮回的因缘

轮回为人的狗

在清朝余樾所著的右台仙馆笔记里,有这么一则故事。

在江西玉山县地方,有间叫水南寺的古庙,寺庙的住持叫月印,年约六十余,是一位颇有德行的高僧,常常诵经修行,足不出户。

月印养有一条狗,十多年了,颇有灵性,每当月印诵经时,一敲木鱼,这条狗必定摇著尾巴前来听经,庙中之人,不管僧俗,见此情形,莫不同感讶异。

后来,这条老狗忽然不知染上什么癞病,皮毛脱落而且身有臭气,但依然每日前来听经如故,有一天,月印突然告诉他的徒弟说∶“这老狗染病颇令人讨厌,你们把它拉出去杀了!”徒弟听了,都惊讶万分,莫知其意,但因月印平素庄严持重,弟子都不敢违逆,只好将狗叫出,但又不忍心杀它,只好暂时将它拘禁,不使前往听经。

但过了三天,这只老狗乘隙又偷跑出来听经,月印看到不禁大惊失色,对他的徒弟说∶“你们没有杀掉这条狗,可能因此坏事了!”于是赶紧命令他的徒弟,赶到某村某姓人家去探问,果然发现有一大腹便便的孕妇,生了三天还生不出来,生命垂危,连医生也束手无策。

月印得知后,告诉他的徒弟说∶“你们不忍心杀狗,难道忍心杀这个妇人吗?这条狗不死,妇人肚中胎儿就无法出生!”因此命令徒弟杀掉这条狗后,立刻再去某家探询,果然,那位妇人已经生下一个男孩了,月印跟他的徒弟说∶“这条狗,因为听经得善果的缘故,将托生为某家的孩子,以后会小有禄位,我可能看不到,你们或许可以做个见证。”

等这个小孩子年纪稍长,常常到庙里来,而且每次都依依不舍的离去,月印常常摸著他的头说∶“善哉!你果然不昧宿根,但因你还有小富贵未享,不适合留在这里。”

等这个孩子长大后,果然做了小官,家中亦颇有积蓄,到了晚年时,就常常寄宿在庙中,并大力出资整修老旧倾圮的寺庙和供养庙中的和尚,后来活到七十余岁才离世。

这个故事有一个有趣的重点,就是狗儿不死,则妇人肚中胎儿无法出生,这点从因缘观的角度来看,是这只狗和这妇人宿世有缘,此番注定来当她儿子,但从另一个角度来看,则让我们回归到一个主题上,那就是一般常讨论的∶灵魂何时入胎的问题。

有的观点认为在受精的那一刹那,灵魂就入胎了,不然胎儿就无法成长,有的认为是在几个月后,有的则认为是在出生的那一刻,颇是众说纷纭并无定论,但大部份都倾向支持在出生那一刹那才入胎的说法,大部份例证也都支持此说,就像前述狗儿投胎的故事。

但此说也有一个疑点,即是,如果灵魂是在出生那一刹那才投胎的话,那么,之前没有灵魂的投胎参与,胎儿是如何成长的?或胎儿与欲投胎灵魂之间的关系是如何建立的?因为按照一般的说法与见解,如果灵魂不入胎的话,将导致胎儿流产现象。

底下,有个真实的故事,或许可稍稍解答这个令人困惑的问题。

灵魂何时投胎?

阿迦曼尊者,是泰国一位高僧(已于一九四九年圆寂),这是一个他亲身经历的故事。

有一年,当尊者旅居在某个村落时,有一个受他感化很深的老妇人,来请教他有关她禅坐时发生的一个问题,她说她昨天晚上,当心思达到高度的专一时,她突然看到一条微细的线,从她自己的“心”中跑出去了,她感觉很诧异,因此决定跟随著它,想知道这条“心线”究竟往何处去,结果她发现这条“心线”,竟然跑到她侄女的子宫里去了。

等老妇人从禅定中出来,她感到极度的不安,因为她知道她的侄女当时已怀孕一个多月了,因此她前来请教阿迦曼尊者,准备听取他的忠告。

阿迦曼尊者闭起眼睛,沉思了一会,然后张开眼睛告诉她说,等下次她静坐时,如果再看到那条“心线”跑出去时,必须要以极坚定不可动摇的决心“剪断”它,如果她心意不够坚决,死后必定“再生”于她侄女的子宫内,成为她的子女,因为她的心一直被她侄女所吸引著。

等两天后,她高兴的来拜见阿迦曼尊者说,当那条“心线”再度跑到侄女那里时,当下她就以极坚定的决心剪断它了,第二天晚上她再度静坐时,她发现那条线已了无踪迹了,奇异的是,当老妇人剪断那条“心线”后,她的侄女就流产了。

尊者的弟子听到这个奇异的事件后,很感困惑,就同来请教尊者,尊者告诉他们说,一个人的心意是非常微细而难以觉察的,如果没有开发禅思,是很难去防护它的,这个老妇人因为非常钟爱她的侄女,以致潜意识的心意“溜出去”,即使她仍然还活著,但已为她的来生准备了地方,如果她没觉察或无法下定决心剪断这个牵系,那么,她将注定投生于她侄女的子宫内,成为她的女儿。

由这个故事发现,一个人虽然还没死,但因为“心力”的作用,不管是意识或潜意识的,都已和来生的去处有了联系,而对自己的“来生”产生了“形塑”的作用,也就是说,尽管我们每个人都还没死,但我们也都同时在参与或决定我们来生的去处或样貌,只是愈接近死亡,“心力”就愈具有决定性的影响力而已!

因此,灵魂什么时候入胎,确实因人、因缘而定,并无什么定规,因为即使不入胎,灵魂和胎儿之间仍可产生某种联系的形塑作用。

曾经轮回为猪的人

在动物和人的相互轮回中,在一般典籍中最常见到的,并不是人和狗,而是人和猪之间的轮回,因为在中国,猪是肉类的主要来源,因此生为一只猪,自然免不了被宰杀的命运,所以,投胎为猪,不只是一种悲惨的宿命,还掺杂著因果报应的涵意在里头。

下面就是这个关于人猪轮回,令人闻之耸然的故事。

在宴会上与一位董姓立法委员的太太同桌,闲谈中得知,董姓夫妇虽然应酬繁忙,但自早年起即茹素,因此他好奇的问起缘由,董太太说,那是因为她舅舅的缘故,她舅舅说他能记起多世前的事,并说他是猪来投胎的,而且还当了不只一世的猪,并且向她描述猪被宰杀的痛苦。

他说当猪被杀死后,痛苦并不就此结束,仍然对肉体有非常敏锐的感觉,当猪肉在□场被买回去后,凡是把猪肉剁得愈碎或煮的时间愈长,猪就愈痛苦,尤其是将猪肉做成火腿,须用盐浸入皮肉内,还需经过日晒风吹等过程,其间所受的痛苦实非常人所能了解,更甚的是,此种痛苦必须等到人们完全把火腿吃完才结束,也就是说,一只猪的痛苦不在死后结束,必须等到人们把所有的猪肉吃完了才结束!

他说他不知做了几世猪了,数都数不清,每当想到曾为猪时的痛苦,仍不免胆战心惊,他说本来阎罗王还要判他这一世再做猪,他听了吓得赶快拔腿就跑,但判官很快的就抓起一把猪毛往他背后丢来,所以他今世背部仍有一撮猪毛,说完,并脱下衣服,以显示他所言确实不虚。

董太太说,自从听闻舅舅的故事后,两夫妇从此即断除一切肉食。这个故事,虽不是第一手资料,但可信度极高,而且颇发人深省,实不宜以一般故事等闲视之。

无独有偶,有一个署名“既明”的作者,也曾在一些报刊中讲述一个他亲见其人的故事。

他说,在一九三七年,当他旅居四川西昌的光福寺时,有一天清晨下山,欲入城办事,山下有一湖,要入城须先乘船渡湖,当时同船者十余人,其中有三、四个牧童,年约十一、二岁,他发现当中有一牧童,总把手插入腰中,以衣服覆盖,好像怕别人看见,开始时他并未特别予以注意,然而不久后,另一个顽皮的牧童突然将那牧童的手拉出,结果牧童的那只手,竟然是一只带毛的猪蹄,当时同船看到的人,咸感震惊。

此时,旁边一个同船的当地老者向他解释说,这个牧童能记起前三世之事,据牧童说,他前三世都转生为猪,当被杀死后,挂在街头出售时,每割一刀,都感觉痛彻肺腑,直到完全出售后,魂识才能脱离再度转生,他记得前两世都是如此。

但在前世,当被宰杀后摆在街边贩售时,过了很久仍未能卖完,当最后仅剩一蹄时,他感觉痛苦得实在无法忍受了,因此猛然用力一挣扎,这时魂识突然脱离猪蹄而投胎,虽然幸得人身,但因剩一蹄的“业债”还未还清,所以累及今生,犹留一蹄以示人。

人和动物轮回的奥秘:和前例一样,这个人猪的轮回故事,仍然令人闻之惊骇!

哲学家休谟说,动物在很多方面都很像人,所以我们自然不能说,只允许人类有灵魂,而不允许动物也具有所谓的灵魂,休谟的说法不仅合逻辑,也可同理推广为,如果人类可以有轮回,当然动物也可以有轮回,既然人和动物都可以有轮回,那么,人和动物之间会互相轮回,也是极其合逻辑的事了!

你相信吗?如果你有轮回的义理,非常的幽微与深奥,虽然现今的科学界仍在信与不信间打转,但我们深信,有更多的真相和秘密,将会在不久的将来被慢慢揭露出来。

虽然至今,我们仅能对轮回予以轻触,但如果有人看到这里,仍然认为轮回并没有什么“可信”的证据时,我们恐怕也会像史蒂文生博士一样,以宽容但坚定的语气问你说∶

“如果,你有的话,什么样的证据,才会让你相信轮回的存在?”

经典因果故事六则

1. 有妇人素不善邻,某日,妇人家失一鸡,寻之邻人。邻人夫妇出,有孩子于灶上爨炊。妇人揭锅盖,见一鸡恰煮之白嫩,妇人大怒曰:“尔煮吾鸡,吾煮尔子!”遂捉孩投锅,孩立时毙命。邻人夫妇归,呼孩不应。翌年,春三月二十八,妇人坐庐下,长空遽然雷响,火球入户,妇人立为灰烬。

2. 某男娶新妇,男耕女织,清苦度日。婆母居厢房,常年病于榻上,儿媳侍奉渐次懈怠。除夕日,男于天井焚香烈纸,媳妇煮饺,盛一碗,置于灶后,以木瓢扣之。饭毕,男儿于厢房问母安,曰:“娘食饺子好否?”母曰:“娘今日不曾食饺。”儿愠色,曰:“儿见媳盛饺于碗与你,安得不食?”母曰:“儿若不信,可闻我口气。”儿闻母口,果无饺味。遂诘之媳妇,媳妇指天誓曰:“敢欺母者,天雷轰我。”次年,夫妇劳作田间,忽西北雨急,雷声渐近。妇人避雨树下,一声雷响,大树劈为两半,妇人遂死。

3. 有王姓者,身高体胖,力能扛鼎,以出身富农,常遭批斗。其妻半道嫁之,不禁羞辱,遂欲离婚。某日,王姓虐妻,出东大胡同,转北街,之南街,撕摞移时,无救助者。妻力气渐尽,遂为王姓劫持回家,系妻颈于梁,毙之,遂自尽。村人发之,欲措其尸下梁,忽大风起,晴空雷响,火球卷地入室,王姓尸体面目不辨。

4. 某男丧妻,遗三岁女。娶新妇,期年生子,夫妻皆喜。妇人虐女,常不得果腹。某日,夫出,妇人饮食子女。子食面,女饮汤。汤未毕,再喂之以汤,如此者三。女腹大如鼓,终不得忍饥,遂啼哭涟涟。夫归,问之,女不敢言。妇人曰:“食面三碗,总啼哭尔!”夫怒,捉女摔门外,触之碌碡,女腹尽裂,肠胃汤水盈地。夫大伤悲,遂逐妇人。妇人不久痨病而死。

5. 有村曰埠岭者,村西有池,名“拖墼塘”。塘边有碑,碑上无字。某夏日有乳名曰八十者,年二十,身矮,面黎,齿外露。插红薯秧于地,适大雨滂沱,避雨碑下。长空裂电,火球延及八十,脊焦黑。有路过者隐见其背有文:“前世后娘虐子者。”

6. 有村曰金牌,位崮山西麓。有村民四人往莱西监狱筑墙打工者,.其一见有包袱弃于路左,发之,则婴儿安然睡其内,有票二十元,取其票,复弃婴于草丛。归家,告之其母,母曰:“尔兄无嗣,速抱归!”及至,婴不知所之也。翌日,大雨汹涌,雷电咆哮,工匠俱避雨工棚。火球入户,于房梁上腾挪逡巡,似有所寻。有长者曰:“有罪戾者出户!”取票者出户,为雷击死。

莱子曰:大凡善恶应报之说,皆世人劝善罚恶之方也,吾素疑之。然母亲言之凿凿,吾有感焉。盖做善感应天地,做恶淆乱乾坤,阴阳不合天象有异,故善有善报,恶有恶果矣!

白蛇传是真人真事

以下内容出自果卿居士编写的《现代因果实录》,影响力巨大,被广泛转载,内容真实可信!

九七年七月,某地大学的一位朱女士在先生陪伴下前来五台山拜佛。一个偶然的机会,他们听说妙法老和尚很有修行,于是约了时间特来请教。

朱女士大约三十二、三岁的年纪,中等身材,相貌端秀,肤色白皙,鼻梁上架着一付金丝镜,一幅女学者的幽雅风度。朱女士说她的双眼从孩提时代就不好,总有火 辣辣的感觉,时时隐隐作痛。为了这双眼睛,父母亲不知操了多少心,花了数不清的钱,但都没有疗效。后来,她到美国求学期间也四处求医,仍然没有办法治愈。

朱女士向师父讲述了自己眼睛的情况后,师父微闭双目,少倾,讲述了一个连我都不敢相信的有趣故事。

师父问:“你们知道传说中白娘子水漫金山寺的故事吧?”

我们回答说:“知道,小孩子时就看过这出戏,以后还看过电影。”

师父说:“人们都以为这只是一出编造的神话故事,其实历史上真有其事。一些动物经过长年累月的修行会出现所谓的神通,这并不希奇。白蛇化现成白娘子,是因 为她修炼过程中不能断除淫欲,误入岐途,执意想追求人世间的男欢女爱,但是大自然的法则是不允许这种人畜交媾的乱伦行为的。即使是文明高度进步,观念迅速 更新的今天,也是为社会伦理所不容的。《白蛇传》里的法海和尚阻止白蛇正是出于大慈悲心,因为白蛇如果不立即终止这种乱伦行为,并深刻地忏悔,将会毁了她 多年的道业,并堕入地狱。把白蛇压在雷峰塔下,实际上是让她闭门思过、闭关修行,帮助她消除淫欲心。《白蛇传》竭尽毁法谤僧之能事。故事把慈悲的法海和尚 编造成恶魔,把佛菩萨写得那么不通情理,拆散人间美满爱情。而把妖邪渲染得极富人情味,却忽略了人与畜生有根本分别这一事实。作者这样正邪颠倒、误导大 众,诽谤佛教,是要背因果的。是非曲直,明眼人一看就会明白。

“我为什么讲这个故事给你们听呢?因为朱女士的眼病跟这个故事有关;也是她念佛,护持佛教的德行所感,此业当了。

“‘水漫金山寺’讲的是白蛇、青蛇不听法海老和尚劝告,反而和他斗法,用邪咒调动水神兴风作浪,水淹金山的事情。当时,水神不明事理,助纣为虐,兴水淹 寺,激怒了护法天神。天神以雷电击打水神,当火球将要击中水神面门的瞬间,身手敏捷的水神迅速沉入水中逃得一命。但双目已被电光灼伤,疼痛难忍。水神的部 下用白绫包扎水神的双眼,护送她急去另一座山上的小庙里,求助于一个有功夫会治病的和尚。当水神去掉蒙着双眼的白绫时,修行多年的和尚被水神的美貌惊呆 了,顿起爱慕之心。一念之差,功力顿消,病也治不成了。故事中的水神就是现在的朱女士,这就是朱女士你今生患眼疾的前世因缘,你今天的先生就是那个看见水 神动了凡心的和尚。他是不是非常的喜欢你,照顾你呀?”

妙法老和尚的一番话令大家兴奋起来,一起注视着这对夫妻。一直在听妙师讲故事的朱女士显得异常激动,好象在重新审视自己的先生,她不无深情地笑着说:“是的,他总是把我当孩子一样照顾。”

她的先生显得有些不自在,抿嘴微笑,低头不语。

师父接着又对朱女士说:“等一下,你们夫妻都要到大殿里忏悔宿业。水漫金山寺尽管不是水神的本意,却因无知而成了帮凶,罪业不小啊!今后要多拜《梁皇宝忏》,常念《地藏菩萨本愿经》,眼睛一定会好。”

师父又看着朱女士的先生说:“本来你是个根基很不错的老修行,可是每次来世间都不能把淫心放下,功亏一篑。今生,你们俩再续前缘,结为夫妇,更要共同发心 ——此生一定要勤修戒、定、慧,证得无上菩提。你可能不大相信我讲的故事,不过,只要回去照我说的真心忏悔,会有效果的。”

一周后,朱女士夫妇又来拜见妙法老和尚。一见面我就见她双目炯炯有神,眼白上的血丝没有了,神采照人。她说,虽然他们对师父讲的故事心存疑惑,但还是决定 当成真事一样忏悔。没想到在佛前忏悔时,一股清凉的感觉沁入双目,她从小到大眼睛都没有过这么舒服的感觉,确实感受到了佛力的加持,坚信师父讲的故事是真 的。她的丈夫也深受震动,俩人当晚就在宾馆中读诵《地藏经》,忏悔罪业。早上睁开眼时,双眼没有了灼痛的感觉,令他们惊喜不已。于是,俩人每天读诵《地藏 经》,并更加虔诚的忏悔罪业。现在她的眼睛完全好了,返台的时间也到了,特来向师父道谢并辞行,还表示,回台湾后每天都会抽时间拜《梁皇宝忏》。

她说还有一个难题请教师父:“如果回去后别人问我,眼睛是如何治好的,我该怎么回答呢?我既不能说是哪家医院治好的,又不能如实地说我前世是《白蛇传》里水漫金山寺,发动大水的水神。要是那样说,他们不把我当成精神病才怪呢!”几句话说得在场的人都笑了起来。

师父说:“很简单,就说在五台山拜佛诵经治好的。”

师父讲的这个故事,当时我心中也不是没有一点疑惑——尽管我对师父百分之百地相信。 因为在我自孩提时期就听大人们讲过的《白蛇传》不过是个传说而已,怎么成了真事?现在又有了一个水神再世,而且就在我的眼前。可是几天后的结果又不能不使 我消除了疑惑。朱女士的眼疾真的康复了!

当时知道这件事的人最多不过六七个吧。但愿有一天朱女士看到了这本书时,不要生我的气才好。尽管我用了化名说这件事,毕竟是在没有征得她的同意的情况下, 泄露了她的这个秘密。如果这个故事能让同修们对佛法,对因果有进一步的认识,这个功德应当都是她们夫妇的。祝愿她们早证圣果。

在这里我也希望哪位文学水平高的大德、居士,用佛教的观点重新编写一本《白蛇传》,并加进这个水神再世情缘的故事——如果谁想了解一下白蛇、青蛇、许仙的 下落,我们不妨再求助于妙法老和尚——把它拍成一部电视连续剧,像台湾拍摄的描写玉林国师的《再世情缘》一样。那将既好看,又教育人,同时也给法海老和尚正了名,这可是一件功德无量的事。至于法海和尚的来历,他究竟是谁,是哪位佛菩萨转世,留待以后有机会再讲吧!