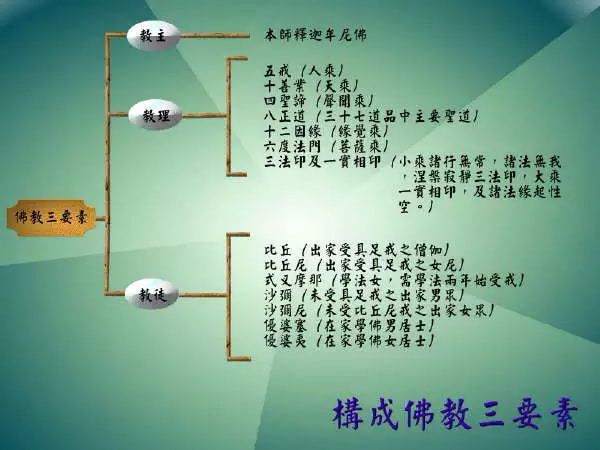

图表:佛教的基本教义

佛教教义主要分两大方面:

一是关于因果与修行的理论方面的,这是佛教教义的实践方面、宗教方面、道德说教方面。佛教的善恶因果观与修行法门,既与其它一切宗教、道德说教有共通之处,又自有其殊胜之处。

二是关于生命和宇宙的真相方面的,这是佛教教义的理论方面、哲学方面、辩证思维方面。佛教关于生命和宇宙的真相的理论,是建立在佛教修行(主要是禅悟)基础上的成果。当然,从具体内容上看,这两大方面是不可能截然分割开来的。

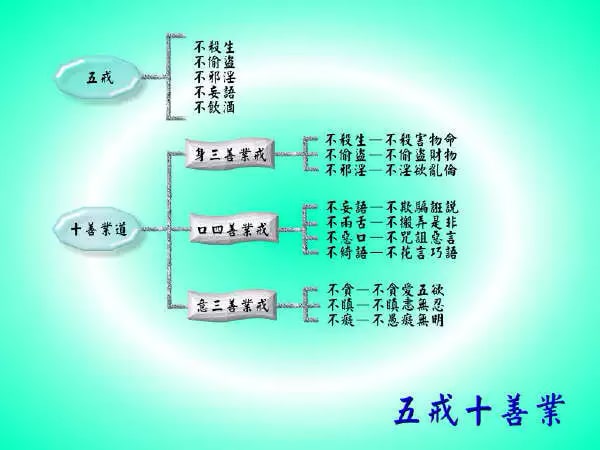

佛教的基本教义主要是:缘起、法印、四谛、八正道、十二因缘、因果业报、三界六道、三十七道品、涅盘,以及自成一体的密宗法义等。

缘起

缘起

缘起,即诸法由因缘而起。在《杂阿含经》中,释迦牟尼曾经给缘起下了一个这样的定义:“此有故彼有,此生故彼生,此无故彼无,此灭故彼灭”。在《中阿含经》中,释迦牟尼又说:“若见缘起便见法,若见法便见缘起”。在《分别缘起初胜法门经》中,说缘起有11个意义:(1)无作者义。(2)有因生义。(3)离有情义。(4)依他起义。(5)无动作义。(6)性无常义。(7)刹那灭义。(8)因果相续无间断义。(9)种种因果品类别义。(10)因果更互相符顺义。(11)因果决定无杂乱义。在《造塔功德经》中,有法身偈(又作诸法缘起颂)云:“诸法因缘生,我说此因缘,因缘尽故灭,我作如是说”。在《初分说经》卷下中,有缘起偈(又作缘起法颂)云:“若法因缘生,法亦因缘灭;是生灭因缘,佛大沙门说”。此缘起之理为释迦牟尼悟道成佛之所证悟,为佛教之基本原理。佛教以缘起解释世界、生命及各种现象产生之根源,由此建立起佛教特殊的人生观和世界观。

所谓缘起论,即阐释宇宙万法皆由因缘所生起之相状及其原由等教理之论说。缘起论是佛法的代表,是佛教与世界上其它宗教或古今任何哲学流派相区别的根本特征。缘起论系以“法印”为基础,以“十二因缘”、“四谛”、“八正道”为中心思想。所有佛教之教法均以缘起论为依准。不管是原始佛教、部派佛教还是大乘佛教,任何时代或任何地域之佛教宗派,必然以缘起论为其根本教理,反之,则不能称为佛教。随着佛教的发展,以缘起论为根本教理,逐渐发展出业感缘起、赖耶缘起、真如缘起、法界缘起、六大缘起等一系列缘起论系统教说。

法印

所谓法印,即作为印证是否合乎佛法的标准。小乘佛教有三法印、四法印、五法印之说。

所谓三法印,即《杂阿含经》卷10所说:“一切行无常,一切法无我,涅盘寂灭”。通常作:诸行无常,诸法无我,涅盘寂静。

所谓四法印,即《增一阿含经》卷18所说:“一切诸行无常,一切诸行苦,一切诸行无我,涅盘永寂”。通常作:诸行无常,诸法无我,诸受皆苦,涅盘寂静。

所谓五法印,即《菩萨地持经》卷8在四法印外,再加上“一切法空”,则成五法印。通常作:诸行无常,诸法无我,诸受是苦,一切法空,涅盘寂静。

大乘佛教则以诸法实相作为法印,称一实相印。所谓诸法实相,指一切万法真实不虚之体相,或真实之理法、不变之理,此系佛陀觉悟之内容,本然之真实。佛教认为,世俗认识的一切现象均为假相,唯有摆脱世俗认识才能显示诸法常住不变之真实相状,故称实相。

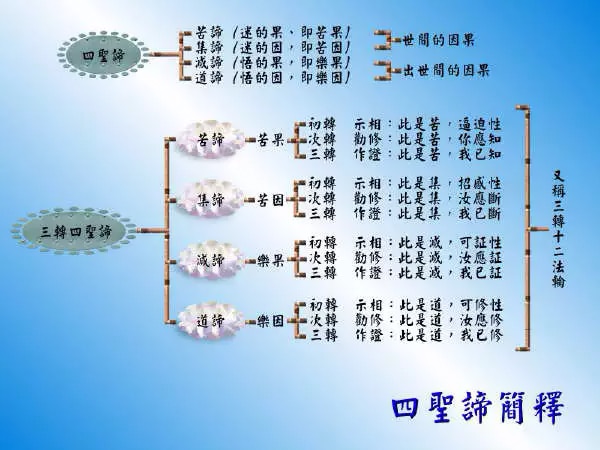

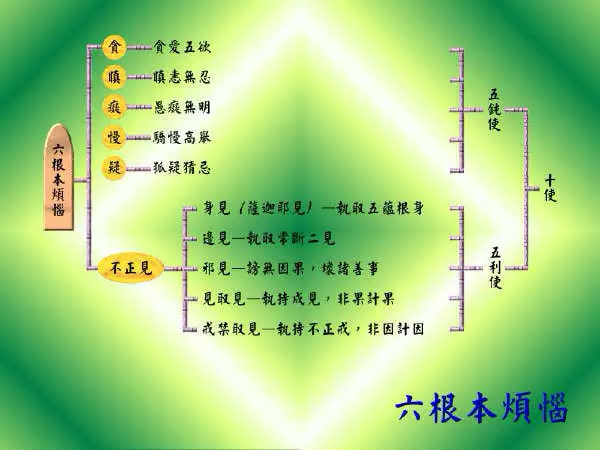

四谛

四谛,又作四圣谛。谛,意为真理或实在。四谛即:(1)苦谛:指三界六道生死轮回,充满了痛苦烦恼。(2)集谛:集是集合、积聚、感招之意。集谛,指众生痛苦的根源。谓一切众生,由于贪、瞋、痴等造成种种业因,从而感招未来的生死烦恼之苦果。从根本上来说,众生痛苦的根源在于无明,即对于佛法真理、宇宙人生真相的无知;正因为无明,众生才处于贪、瞋、痴、慢、疑、恶见等等烦恼之中,由此造下种种恶业;正因为造下种种恶业,又使得众生未来要遭受种种业报。这样反复自作自受,轮回不休。(3)灭谛:指痛苦的寂灭。灭尽三界烦恼业因以及生死轮回果报,到达涅盘寂灭的境界,称为灭。(4)道谛:指通向寂灭的道路,主要指八正道。佛教认为,依照佛法去修行,就能脱离生死轮回的苦海,到达涅盘寂灭的境界。

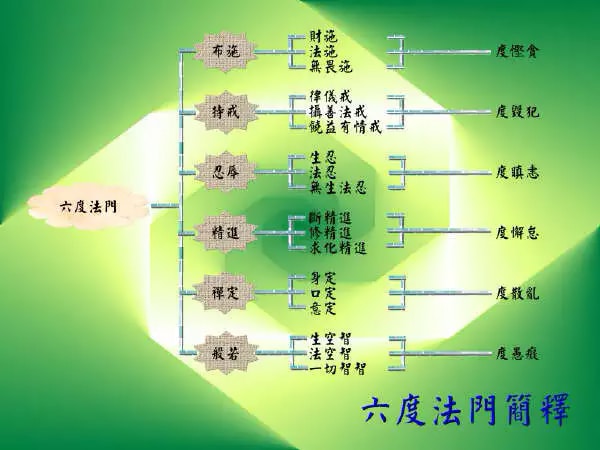

八正道

八正道,即合乎正法的八种悟道成佛的途径,又称八圣道。即:(1)正见:正确的见解,离开一切断常邪见。(2)正思维:正确的思维,离开一切主观分别、颠倒妄想。(3)正语:正确的言语,也就是不妄语、不慢语、不恶语、不谤语、不绮语、不暴语,远离一切戏论。(4)正业:正确的行为活动,也就是不杀生、不偷盗、不邪淫等,诸恶莫做,众善奉行。(5)正命:正确的生活方式,即远离一切不正当的职业和谋生方式,如赌博、卖淫、看相、占卜等。(6)正精进:正确的努力,去恶从善,勤奋修行,不懒散度日。(7)正念:正确的念法,即忆持正法,不忘佛教真理,时时以惕励自己。(8)正定:正确的禅定,即专注一境,身心寂静,远离散乱之心,以佛教智慧去观想事物的道理,获得人生的觉悟。

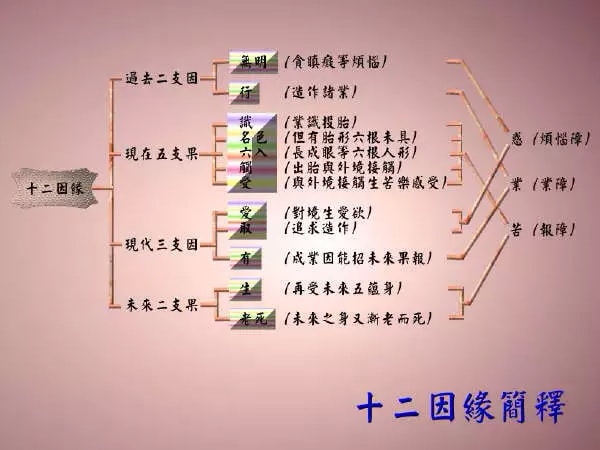

十二因缘

所谓十二因缘,就是:无明,行,识,名色,六入,触,受,爱,取,有,生,老死。这十二个环节一环套一环,顺逆都互相缘生缘灭,故称十二因缘。具体而言:(1)无明缘行:无明,指众生对佛法真理、对宇宙人生真相的无知状态。正因为无知,由此产生行,即盲目的冲动,亦即意志活动。(2)行缘识:正因为有意志活动,因而产生心识,识即精神活动,指按照意志活动投生后产生最初的意识。(3)识缘名色:由于心识活动而形成精神和物质的胎质。名,指概念,精神方面;色,指色质,物质方面的形体。(4)名色缘六处:六处,又称六入,在此指六根,即眼、耳、鼻、舌、身、意等感官和认识器官。这时,胎质逐渐成熟,即将诞生。(5)六处缘触:触指接触,指胎儿出生后,六种感觉和认识器官与外界接触。(6)触缘受:受即感受、接受,由于身心逐渐发育,六根与色、声、香、味、触、法六境接触频繁,而产生相应的或苦或乐、或不苦不乐的感受。(7)受缘爱:爱指爱欲、贪爱,随着年龄的增大,在不断感受的基础上产生分别心,有了爱恶之情。(8)爱缘取:取即执着、追求,正因为有了贪爱,到了成年以后,爱欲强盛,开始对外界执着追求。(9)取缘有:这里的有,指思想、行为所产生的难以抹掉的后果,即业,分为善、恶、无记三种性质的业。由于执着,造下了种种业。(10)有缘生:正因为有了业,这种业必然产生未来的果报,使人在死后重新投胎受生,从而导致来世的再生。(11)生缘老死:有了生则必然招致老、死。这样,十二个环节辗转不断地生死轮回,互为因缘,即是十二因缘。由此可见,众生之所以有生死轮回种种痛苦烦恼,根源在于无明,即对生活真实的无知。反之,只要破除无明,就可以灭除生死轮回的痛苦而获得解脱。佛说:“无明的起源不可见,不可假定在某一点之前没有无明”;但同时,佛又说:“凡是真正见到苦的,必也见到苦的生起,必也见到苦的止息,必也见到导致苦的止息之道”。

十二因缘包含过去、现在、未来三世,有两重因果关系,称为三世两重因果。(见表)

因果业报

因果,或称因果律,为佛教教义系统中,用来说明世界一切关系的基本理论。谓一切事物皆由因果法则支配之,有因必有果,有果必有因,“已作不失,未作不得”。若否认这种因果之理的存在,则称“拔无因果”。《地藏轮经》云:“拔无因果,断灭善根”。《中阿含经》卷14云:“不畏后世,无恶不作”。

佛教在因果问题上反对四种邪执:(1)邪因邪果,即将万物生起的原因归结为大自在天等超人格的力量。(2)无因有果,即承认现存的现象世界为果,但此果的原因是难以探究的,故否定此果的起因。(3)有因无果,即承认现存的现象世界为因,但此因的结果是难以探究的,故否定此因的结果。(4)无因无果,即否定因果二者,不承认一切因果。

佛教认为,众生的行为能引生异时之因果,善之业因必有善之果报,恶之业因必有恶之果报,此称善因善果、恶因恶果,或称善因乐果、恶因苦果。这种因果之理,俨然不乱,称为因果业报,又作因果报应、善恶业报。若从实践修行上论因果关系,则由修行之因能招感成佛之果,这称为修因得果、修因感果。又一般所谓三世因果,多系指异熟因和异熟果之因果关系而言。亦即认为现世之罪福苦乐,乃前世所造善恶诸业的果报;而今生之善恶行为,亦必将影响来生的罪福报应。《因果经》云:“欲知过去因者,见其现在果;欲知未来果者,见其现在因”。与三世因果密切相关的是三时报业,所谓三时报业,即根据善恶业因所招感异熟果的时间,分为:(1)顺现业,即现在世造业,现在世受报。(2)顺生业,即此世所造业,下一世受报。(3)顺后业,指此生所造业,在多世以后受报。《大宝积经》云:“假使经百劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受”。

对因、缘、果的具体分析,佛教有六因、四缘、五果之说。六因即:能作因、俱有因、同类因、相应因、遍行因、异熟因;四缘即:因缘、等无间缘(又称“次第缘”)、所缘缘、增上缘;五果即:异熟果(又称“报果”)、等流果、士用果(又称“士夫果”)、增上果、离系果(又称“解脱果”)。以上概念的具体含义在此不详细介绍。

与因缘果报密切相关的一个概念是业。业,音译作羯磨,造作之义。意谓行为、作用、意志等身心活动。若与因果关系结合,则指由过去行为延续下来所形成的力量。善恶之业有生起苦乐之果的力用,称为业力。业的果报,则称业报,又称业果,即善恶业因招致的苦乐果报。业,本为印度自古流行的一个重要思想,佛教继承并发展了这一思想,作为佛法的重要内容。

要指出的是,佛教虽然强调因果法则是普遍的宇宙规律,但并不承认宿命论。佛教在强调业力的同时,也充分肯定心力的作用。认为心能造业,心也能转业,业力与心力是相互作用的。《优婆塞戒经·业品》云:“遇善知识,修道修善,是人能转后世重罪现世轻受”。《宗喀巴显密次第科颂》云:“业果若不定,便成无因果;业果若决定,众生不成佛。当知业可转,如二水相投:热多冷从热,冷多热从冷”。彻悟禅师云:“业由心造,业随心转”。

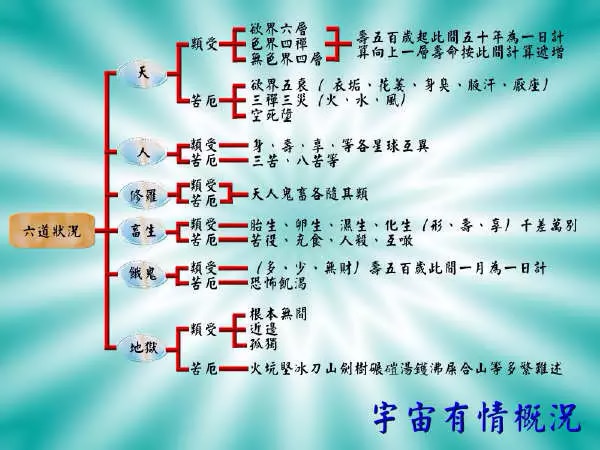

三界六道

三界六道是佛教业报轮回说的主要内容。佛教认为,众生由惑业之因(贪、瞋、痴等)而招感三界六道之生死轮回的果报,如车轮之回转,永无尽止,故称轮回,或生死轮回、轮回转生。

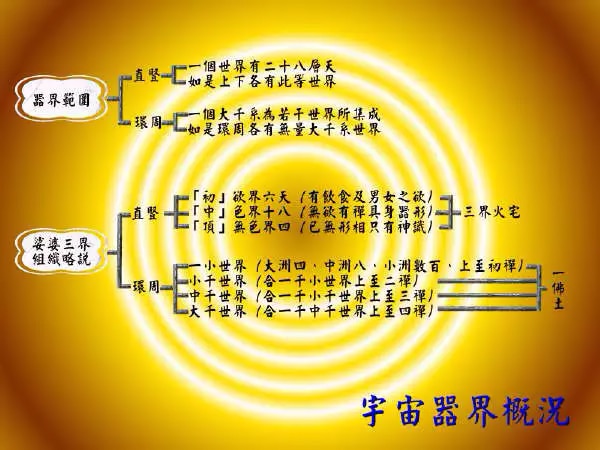

三界,指众生所居住的三种世界,或者说三类生存形态,即欲界、色界、无色界。

欲界,指具有淫欲、情欲、色欲、食欲、睡眠欲等多种欲望的众生所居之世界,其间男女参杂而居、多诸染欲,故称欲界。欲界众生的苦乐相差很大,包括:地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人、六欲天(即欲界六天)。因欲界为六道众生杂居之地,故又称杂居地。

色界,指远离欲界淫、食之欲而仍具有清净色质的众生所居之世界。这里的色,指色质,亦即物质。此界在欲界之上,没有欲染,无男女之别,其众生皆由化生,以光明为食物及语言。其身体及物质环境皆清净美妙。此界依禅定之深浅粗妙而分为四级,即初禅天、二禅天、三禅天、四禅天。其中,初禅、二禅、三禅各有三天,第四禅有九天,共十八天,称色界十八天。

无色界,指超越物质(色)之世界。此界唯有受、想、行、识四种精神现象而没有物质现象(色)。此界众生无身体,亦无物质环境,唯以心识住于深妙之禅定中,故称无色界。此界在色界之上,分为四天:空无边处天,识无边处天,无所有处天,非想非非想处天,称为无色界四天。

欲界、色界、无色界之果报虽有优劣、苦乐等差别,但都属于生死轮回之迷界,故为圣者所厌弃。

六道,又称六趣,指众生以自己所作的行为(业)而趣向来生的六种生存形态或生存世界,亦即众生生死轮回的六种去处,分别是:天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道。其中,天道、人道、阿修罗道被称作三善道,畜生道、饿鬼道、地狱道被称作三恶道。除了天道分为欲界天、色界天、无色界天以外,其余五道皆属于欲界。六道与三界的概念是互相重合的,通常称三界六道。

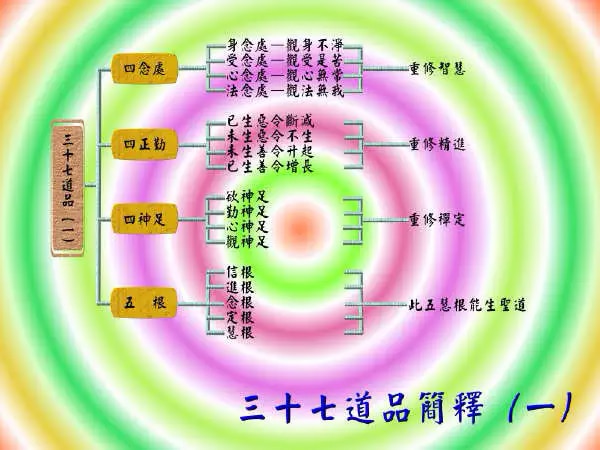

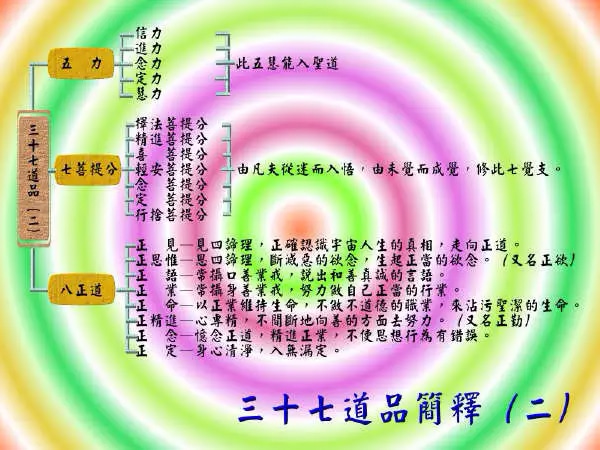

三十七道品

三十七道品,又作三十七菩提分,指为追求智慧、获得觉悟而进入涅盘境界的三十七种修行方法和途径。三十七道品分为七科,即:四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八正道等七个方面。

四念住,又作四念处,指四种以智观境的方法,即:(1)身念处,观身不净,观此色身皆是不净,破除净想的颠倒。(2)受念处,观受是苦,观一切感受(苦受、乐受、不苦不乐受),悉皆是苦,破除乐想的颠倒。苦受是苦苦,乐受是坏苦,不苦不乐受是行苦。(3)心念处,观心无常,观此识心念念生灭,更无常住,破除常想的颠倒。(4)法念处,观法无我,观诸法皆因缘所生,空无自性,破除我想的颠倒。

四正勤,又作四正断,指四种正确的修行努力,即:(1)已生恶令其断灭。(2)未生恶令其不生。(3)未生善令其生起。(4)已生善令其增长。

四神足,又作四如意足,指四种可以得到神通如意的定,即:(1)欲神足,由希慕、意欲发起的定力,可得神通变化如意自在。(2)勤神足,又作精进神足,由精进修行发起的定力,可得神通变化如意自在。(3)心神足,又作念神足,由心念发起的定力,可得神通变化如意自在。(4)观神足,又作思维神足,由观想、思维发起的定力,可得神通变化如意自在。

五根,又作五无漏根,指五种能生起、增上一切善法的根本,即:(1)信根,笃信正道及助道善法。(2)精进根,于正法修行,精勤不断。(3)念根,于正法忆持不忘。(4)定根,修习禅定,心不散乱。(5)慧根,对于诸法观照明了。

五力,指由五根增长所产生的力用,即:(1)信力,信根增长,能破除疑惑。(2)精进力,精进根增长,能破除懈怠。(3)念力,念根增长,能破除邪念。(4)定力,定根增长,能破除昏沉散乱。(5)慧力,慧根增长,能破除烦恼及三界见思之惑。

七觉支,又作七觉分,指达到觉悟的七种次第或七种智慧,即:(1)择法觉支,以智慧辨别、选择所修之法的真伪、正邪。(2)精进觉支,勇猛精勤地修习正法,无有间杂。(3)喜觉支,契悟正法,心得欢喜。(4)轻安觉支,又作除觉支,断除诸见烦恼,得身心轻安愉快。(5)念觉支,思维、忆持所修之正法。(6)定觉支,摄心不散而入定境。(7)舍觉支,能舍离所见念着之境,心无挂碍。

八正道,又作八圣道,指通向涅盘解脱的八种正确途径。具体内容见前面所介绍。

涅盘

涅盘,意译作灭、寂灭、灭度等,是佛教修行的最终目的和最高境界,一般指破除烦恼、无明后所证得的精神境界,这是一种不生不灭、超越生死、永恒安乐的境界。此外,出现于此世为人的佛(特指释迦牟尼),其肉体之死,称涅盘(寂灭)、般涅盘(圆寂)。后来,也将佛教高僧大德的死亡,称作涅盘、般涅盘。

小乘佛教将涅盘分为有余依涅盘和无余依涅盘,或略称有余涅盘和无余涅盘。前者虽断烦恼,但肉体(残余之依身)仍然存在;后者是灰身灭智之状态,肉体(残余之依身)已灭,生死之因已尽,众苦永寂。

大乘唯识学派则将涅盘分为本来自性清净涅盘、有余依涅盘、无余依涅盘、无住处涅盘四种。本来自性清净涅盘,指一切事物的本来相即是真如寂灭之理体,亦即真如、实相;无住处涅盘,或略称无住涅盘,指依于智慧,破除无明,远离烦恼、所知二障,不滞生死之迷界,又因大悲救度众生而不滞于涅盘之境地,即所谓不住生死,亦不住涅盘。

北本《涅盘经》卷22称,涅盘具足常、乐、我、净,谓之涅盘四德。涅盘境界为永远不变之觉悟,谓之常;涅盘境界无苦而安乐,谓之乐;涅盘境界自由自在、毫无束缚,谓之我;涅盘境界无烦恼之染污,谓之净。南本《涅盘经》卷3称,涅盘具足常、恒、安、清净、不老、不死、无垢、快乐,谓之涅盘八味。以涅盘八味配涅盘四德,则常、恒为常,安、快乐为乐,不老、不死为我,清净、无垢为净。

总之,涅盘是一种超越生死轮回之迷界而获得觉悟、解脱的绝对境界,它虽然是修因感果而得,但不是由因缘和合而成,因而是唯一不变的、永恒的。这种境界是佛教追求的终极目标,是一种不可言说、不可思议的超越人天福报的终极存在状态。而且,涅盘境界并不是只有死后才能达到。只要证得这种境界,生与死的分别对证道者而言已经失去了意义,不管是在生还是死后,他都将永远处于没有烦恼、没有迷惑的大自由、大自在中。

密宗法义

在佛教教义中,密宗的教义系统具有其显着的独特性。密宗认为,佛教其它诸宗的教义,是作为应化佛的释迦牟尼对娑婆世界的众生所作的教化,是显教;惟有密宗的教义,是作为法身佛的大日如来(毗卢遮那佛)在法界心殿对金刚萨埵等从心流出自内证之内眷属,宣说佛自内证之境界,深妙奥秘之秘密法门,是大日如来的真言教法。密法于释迦牟尼入灭后之八百年,由龙树菩萨开南天铁塔,亲从金刚萨埵受之而流传于世。

密宗的两部根本经典是《大日经》和《金刚顶经》。以《金刚顶经》为根本经典,依此书所画之曼荼罗,称金刚界曼荼罗;以《大日经》为根本经典,依此书所画之曼荼罗,称胎藏界曼荼罗。金刚界和胎藏界,为密宗的根本二部。密宗认为,宇宙中的一切皆为大日如来(毗卢遮那佛)所显现。金刚,喻如来之秘密智慧;如来内证之智德,诸佛所成就的妙观察智、平等性智、大圆镜智、成所作智等智慧,其体坚固,能摧破一切烦恼而不为一切烦恼所破,犹如金刚之坚固,故称金刚界。胎藏,有隐覆、含藏二义;如来之清净理性(即始终不变之本具理体,本来存在之永恒悟性),存在于一切之内,由大悲哺育,犹如胎儿在母胎之内,或谓如来的理法身具足一切功德,然隐藏在烦恼中而不显现,故称胎藏界,又称大悲胎藏界。

密宗的基本思想是《大日经》中所说:“菩提心为因,大悲为根本,方便为究竟”。其大意是指,首先要发起立志成佛的菩提心,这是成佛的种因;其次要有救度众生的大悲心,这是增长各种菩提功德的根本之所在;再者,为证得菩提,救度众生,可以运用一切方便法门,在一定情况下,可以不拘泥于某些戒律。

密宗法义的主要内容,可以概括成“六大体大”、“四曼相大”、“三密用大”等。

所谓“六大体大”,指地、水、火、风、空、识六大乃诸法之体性,为构成有情无情一切世间万法之要素。其中,前五大为色法,后一大为心法。地大,指一切坚性的东西;水大,指一切湿性的东西;火大,指一切暖性的东西;风大,指一切动性的东西;空大,指一切无碍之物;识大,指一切诸法的了别特性。密宗认为,有情识的生物有心,叫有情有心;无情识的草木金石也有心,只不过草木金石之心犹如静水无波,或如同动物冬眠冰冻了而已,叫非情有心,例如花木向阳盛开,即是花木有心而向阳。地、水、火、风、空、识六大遍满一切法界,虽一尘一毛亦必具有六大,无一不为六大所造。换言之,地、水、火、风、空、识六大互具其它,互遍无碍,即六大无碍之义。

所谓“四曼相大”,即四种曼荼罗周遍于万法,摄尽万法之相状。曼荼罗,意译坛、坛场、轮圆具足、聚集,有轮圆具足、极味无比、养育佛种、聚集圣众之义。密宗用来形容菩提境地万德圆满之佛果。密宗行者在修法时,将曼荼罗作为观想的对象,然后将自己置身其中,将“我”与“佛”变为一体,以达到即身成佛的境界。在此,曼荼罗也是密宗修行的坛场、道场。所谓四种曼荼罗,即:(1)大曼荼罗,指诸尊相好具足之身;是表示宇宙全体的形相,是万事万物的普遍之相,相当于大日如来的相好具足身。(2)三昧耶曼荼罗,指诸尊所持刀剑、轮宝、金刚、莲花等表示本誓的标帜;相当于大日如来的意密。(3)法曼荼罗,指诸尊之种子及真言;相当于大日如来的语密。(4)羯磨曼荼罗,指诸尊之威仪事业;相当于大日如来的身密。

所谓“三密用大”,指身、语、意三密之作用周遍于法界,赅遍宇宙万有。密宗认为,佛之三密不可思议,一切形色为佛之身密,一切音声为佛之语密,一切观想意念为佛之意密。众生身结印契(身密)、口诵真言(语密)、意观本尊(意密),则称众生之三密。佛之三密加护、摄持于众生之三密,称为三密加持。佛之三密与众生之三密相应融合,称为三密相应(三密瑜伽)。若修行者能与本尊三密相应(三密瑜伽),达到与本尊一体化,则可以即身成佛。

由于密宗的修法颇为神秘而复杂,有结印、持咒、观想、结坛、供养本尊,修气、脉、明点,以至乐空双运等,密宗的本尊也多为忿怒诸尊,形象狰狞凶恶,有的双身赤裸拥抱,且多以骷髅、毒蛇、人首、尸体等为装饰,世人对此颇多误解。因此,密宗非常重视师徒亲传,强调密宗不可滥学。藏密在归依三宝之上,更置归依上师一项,共为四归依。

莲坛第六次闭关报告——在平凡中看到神聖 在困境中走向光明(六)

妙勝普賢行

在平凡中看到神聖 在困境中走向光明

空性紀實

頂禮大恩金剛上師帶安來

頂禮本師釋迦牟尼佛

頂禮普賢王如來佛父佛母

頂禮十方三世一切諸佛如來諸菩薩金剛護法空行諸尊

入觀普賢王如來壇城(下篇)

放光的世界海

蓮壇佛堂遍地莊嚴,酥油燈火灼灼發亮,照亮著克期取證師兄們的決心。頂禮跪拜後,尊敬祈請上師諸佛菩薩,空行諸尊提攜引導入普賢如來法界參拜,聆聽法訓。

入座後念誦百字明咒入觀,我正在上階梯,(感覺自己好似日本人穿著夾腳的拖鞋)一邊上樓梯,一邊在脫拖鞋(經過髮露懺悔洗滌罪業,終於在禪中看到鞋子“邪子”脫掉了)光著赤腳,我正在背著上師上階梯,恭敬向上師說“上師您坐好”,上師微笑回答說“好哩!”,上師一下坐在我背上,一下又坐在我頭上,一下變化縮小身輕如棉花鵝毛,一下又變得好巨大,有如一座須彌山,我心想上師又在“遊戲神通”,變換不同坐姿、躺姿,考考驗弟子的耐受力了。

我繼續專注背著上師往階梯上走,突然,上師化成一道光束,“咻”往天上直飛而去,我連忙往光明處張望,看到上師站立在天空金字塔似的雲端上,從全身放射出卍卍卍字光芒,白色光芒好耀眼,發生甚麼事了嗎?上師為何全身放光呢?

我張大眼睛拼命使勁去瞧!瞧不見任何影像,趕緊跪拜祈請上師佛菩薩,空行諸尊加持,使我能澄淨意中觀明然,一片祥光揭開天幕,頓時看到經中說的,如來含笑放百千萬億光明雲,大吉祥光明雲,大般若光明雲,大慈悲光明雲,大讚歎光明雲,等等天空上雲朵皆放光,不僅如此,山、川、河、海、皆放光,連宮殿屋舍也放出吉祥光芒,心想放光的世界海!佛光普照,光明燦爛,真是墨難以形容,太莊嚴了。

一座好大的金剛杵突然從空中而下,四周好多菩薩都右膝著地低頭禮敬,我“碰”一聲頭也重重叩在地上,金剛杵周圍有五個眼睛在旋轉圍繞,五個眼睛瞬間成一,化成一金黃光圈,光圈外是赤紅色的烈焰,鮮豔紅光吐著火焰般的熾熱,金剛杵下方有一輪皎潔的月輪。上有紅火烈焰,下是明亮潔白,似火似冰互相輝映,當下我五體投地,身體不能移動,也不敢移動,真是太神聖莊嚴了,金剛杵化成一巨大身軀,看不到頂端,只看到黑藍手臂上有金光燦爛的臂串臂環寶飾,想靠近時,臂環寶飾變成龍蛇,向我吐著蛇信直撲過來,我趕緊不敢造次,禮敬低頭趴著不動。

我好似看到上師微笑的臉,也看到一副盤坐的雙腿,雙腿張開從密輪到身體頂輪中間是個浩瀚的黑空,無盡延展的雙手雙腿將整個黑空納進入身體中間的虛空中,容納後瞬間變成一朵巨大潔白的蓮花,整個宇宙多維流淌的空間,只有千瓣的白蓮花在綻放光芒。心好震撼,佛父佛母與上師是一不是二,上師到底有多少變化啊!

再二天閉關就要結束,上師檢查我做的功課,搖搖頭說我觀得太粗陋了,要我多用“心力”,上師說法界教育法子時都是有教義的,要“用心〞〝細心〞仔細聆聽,不用心你就接不到佛菩薩的“密意”,“密語”,不用心所見的就只有週邊的光圈而已,無法洞測光圈裡的實相。密法真是珍貴妙聖法,若沒有上師以心印心的指導,是根本無法成就,也無法升起智慧,更不可能洞澈宇宙緣起的實相,而成就佛道。

會移動的白色宮殿

我問上師可有“心蓮”?上師說那只是一種“信心”,我見心中盛開一朵潔白的“心蓮”,願我信心堅定,潔白無瑕離染濁。

祈請上師諸佛菩薩加持提攜,金剛護法空行諸尊引導我進入普賢如來壇城,進入壇城遠遠的上空有一座發光的白色宮殿,真是潔白又美麗,好多七彩的彩虹在上方出現,好似搭起彎彎的拱橋,上方有天女,從彩虹橋上徐步輕舞,不知這白色的宮殿是那位佛菩薩住的?

大地震動,一位白色身瑪哈嘎拉出現,禮敬尊者後,我跟隨尊者的指引到達這白色的宮殿,宮殿地上有正方形紋路,寶樹行列在此地,寶樹從樹幹中央生出七彩寶石,七彩寶石逐漸填滿到整個樹枝樹葉,樹葉被七彩寶石點綴成寶石葉片,七彩鑽石葉片掉落,鋪成金鑽寶石的地面非常光彩奪目。

欣賞這葉落美景時,我感覺到這宮殿怎麼在移動,而且有劇烈強大的震動,仔細再觀看,我好似在一隻白色巨象的趾縫紋路間吧!天啊!那哪是龐大的白色宮殿啊!是雪白龐大的巨象象群,一起移動就好似千軍萬馬的軍隊,每只大象身上都綴滿瓔珞珠寶,象牙上開出潔白的花朵。遠遠上方虛空中有一隻龐大的三眼大白象,象頭上方有一位坐佛結跏趺坐,坐在白蓮花座上,空中香花飄散,傘蓋飛揚我連忙跪拜頂禮普賢如來,久久無法抬頭。

當細看宏觀這整個龐大的象群時,龐大的象群也只是站在一朵白蓮花上的一片花瓣上而已,普賢王的世界裡,是如此無窮層疊,莊嚴美麗,在這普賢法界裡不存在一和多,也沒有大與小的概念,唉!法界太浩瀚了,我們娑婆世界真是渺小啊!而我卻自滿于能忍受諸苦惱不肯出離,空性啊!空心! 空性慧劍要用來斬我執,法執的啊!何時證悟空性,何時步入一真法界,證悟空性才是剛剛開始步入法界的啟蒙,那才是開始而已,還有一段智慧之路要走,那才是最嚴厲的身證考驗。

我變、我變、我變變變

如人飲水冷暖自知,各種境緣都要身證,親自從中歷練才曉得實際的事理,智慧才能明朗,遇事才能無礙。

千遍百字明咒中念誦,仰仗上師加持,誠敬意中,明然見到一雙大腳將赤裸裸的我踩在腳下,此時的我就是欲界中煩惱業重的凡夫俗子,我赤裸躺在淨地上,大腳似乎要把我的煩惱習氣業障踩踏到一無所有似的,此境過後,見到自己又回到蓮壇,坐在蒲團上繼續念誦千遍的百字明咒,頭頂上方有金色的光芒從我的頂輪注入,我發現自己的身體成了黑空,好多白色骷髏人在我身上進進出出。突然一雙翅膀從我背後伸展,瞬間我變成了紅色身的空行母在跳舞,跳獨舞中我又變成白色身的馬哈嘎拉,白色的身子想縱身融入普賢王如來的身中,那裡卻是一片幽空?又有一道很強的金光從空而下灌注著我,這時自己變成了金剛柱了,心間有一個吽字,柱子下方有五個小光圈在旋轉圍繞,金剛柱上有一條盤柱的金龍,我心才想我成金龍了嗎?金色的龍頭就掉下來!(真是快速!)妄念動心毫秒,境界就差之千里。

金龍消失了,只看到芭蕉樹,有無數的我如螞蟻,從芭蕉樹的樹幹進入,爬入空心的樹幹中,又從芭蕉葉下來,又進入空心樹幹中,(好像地球繞著太陽旋轉不停,空性繞著空心旋轉不停),是空性不生不滅,一真法界佛光普照,法輪常轉,佛法永存也生生不息。

閉關結束了,接下來是師兄們的閉關報告及心性檢討,從每位師兄的報告中,分享了各自見證的境界與成證的次第。上師說過要珍惜每一次閉關的機緣,此次的閉關更是空前絕後,絕無僅有的殊勝,密法就是單純與上師交心印心的心法,上師將自己證得法教的真諦,傳承給弟子,弟子吸收法教錘鍊,但要成就一切都得看自己的用“心”,真誠的、尊敬的、切身去體驗去證,心證這條路,如人飲水冷暖自知,我終於體會到上師說的“禪”那是一條寂靜孤單的道路,心印心就是只有上師知我心。

我是個平凡的家庭主婦,六年來跟隨上師,習佛學佛修行,一路走來從有欲望有所求的迷信,到現在迷途知返入中道知見,真誠感恩帶安來上師引導弟子從困境中走向光明,從平凡中見到神聖,我同離藏師兄,明證師兄三位同時入觀普賢王佛父佛母法界,隨喜讚歎恭喜明證師兄得到空性的印證,他以他的智慧與身體力行,明明白白證明給大家看到他進入一真法界不平凡的境界,我們都以他為榮耀為榜樣。

我很慚愧面對上師賜給我的法名,空性未證,空心不空,但我一定會堅定地,繼續接受錘鍊走到那彼岸,此次閉關,對我這才是開始不是結束,在此也用我的十二天切身痛測心扉體驗告訴大家,歹路邪見不可走,知錯要能改,懺悔能補過,神通靠智慧,精進勇猛天護佑。

最後也鼓勵所有讀此文章的行者,永遠不要放棄自己,不要放棄得人身學佛修行的機會,如同佛菩薩慈悲永遠都不放棄護佑我們一樣,佛陀正法經教是我們成就的道路,上師是我們成佛的明燈,精進勇猛是走向光明的支柱,願般若智慧的彼岸我們都能到達,向前看,上師佛陀的白蓮花在彼岸,正等著接我們回家。願同修道友正法精進,智慧圓融到彼岸。

佛祖保佑!

頂禮大恩金剛上師帶安來

頂禮本師釋迦牟尼佛

頂禮普賢王如來佛父佛母

頂禮十方三世一切諸佛如來諸菩薩金剛護法空行諸尊

【佛典故事】五百弥猴敬塔生天因缘

编者按:此篇故事摘自《法句譬喻经.卷二》。常言道:“礼佛一拜,罪灭河沙。”佛陀累劫修行,成就功德弥天亘地,凡人无法思议。虽然我们身处末法时代,若能真诚归命三宝,信受佛法,亦如佛陀在世,自然能够产生力量。如此一步一脚印地切实修行,清净身口意三业,自然能与佛之性德相应,修行必定有所成就。

释迦牟尼佛在罗阅祇国时,曾请须漫尊者带着世尊所剪下的头发及指甲,到罽宾国南方的一座山中建塔供奉。这座山里住着五百位罗汉,素来渴望能亲承佛陀教化,却苦无因缘。如今佛陀的发爪在此,犹如佛陀亲临,所以五百罗汉非常欢喜且珍惜,早晚均绕塔礼拜。

这座山中,有五百只狝猴群居。它们每天看到罗汉至心虔诚地礼拜佛塔,觉得非常新奇,于是也有样学样地到深涧边,取了泥块回到山上,仿造一座佛塔,并且像修行人一样早晚礼拜。

有一天,山上突然下起大雨,山洪暴发,五百狝猴一时躲避不及,全部被洪水所淹没。狝猴丧命后,即刻往生忉利天,不仅住在七宝宫殿,而且衣食受用无尽。这样的境遇,让他们深感疑惑,怎能有此福报投生天宫?用天眼一观,才知自己过去生为狝猴,因模仿罗汉造塔礼拜的因缘,虽被大水所溺毙,却也因此得生天上。五百天人回顾这段因缘,深生感恩之心,觉得应当报答故身。于是他们一齐下到人间,绕着狝猴尸身,烧香散花,绕行七匝。

其时,山中有五百位婆罗门,平时学习外道的邪知邪见,不信罪福因果。所以当他们看到天人在这里散花作乐,供养狝猴的尸体,觉得很纳闷,于是好奇地询问:“诸位天人,你们是何等尊贵,为何今日要降贵纡尊在这里供养狝猴的尸身呢?”天人回答:“这些尸体是我们的前身。过去生我们身为狝猴,因模仿罗汉造塔礼拜,后来虽遭洪水淹没,却因造塔供养的福德,而能感生忉利天。因此,我们特地前来报答前身之恩。诸位婆罗门,佛陀圣德无边!即使是以懵懂之心供奉佛塔的我们,都能获得如此福报,更何况是以至诚恳切心供养世尊,所得福德必将更为殊胜。所以你们若不依循正法修行,即使辛辛苦苦修上百劫,也是白费功夫。不如现在就跟我们一起到耆阇崛山,去礼拜供养佛陀,必能获得无量福德与法益。”

五百婆罗门听完天人所述的经历,对于佛陀的威德生起无限景仰,于是便和天人一起去拜见世尊。五百天人禀告佛陀:“我们的前世是狝猴之身,因蒙世尊恩德,所以能够生天享福。但因未能亲见佛陀,深感遗憾,所以今日特来归命顶礼。”接着,天人又请示佛陀:“我等众人过去以何因缘生为狝猴?为何又会被洪水所溺毙呢?”

佛陀慈悲地开示:“一切现象皆是有因有果,不会凭空而生。大众一心谛听,我当说明此事的因果。在久远前,有五百位年轻的婆罗门一起入山寻师访道。当时有一位出家沙门,想在山上建造一间泥屋,精进用功,所以便来回下山至溪边取水。这位沙门修行得力,上下山谷身形轻快敏捷,五百婆罗门看了心生嫉妒,便一起讥笑:‘看哪,这位沙门翻越山谷就像一只狝猴,有什么了不起。若再这样不停地取水,迟早会被山洪所淹没。’”

佛陀告诉诸位天人:“当时那位沙门就是我的前身,而那五百位年轻的婆罗门就是你们的前世。因为恶心讥讽他人,反而自己身受狝猴、溺水之报。此即所谓‘戏笑为恶,已作身行,号泣受报,随行罪至’啊!”

说完偈子,世尊继续为大众开示:“诸位天人,你们的前世虽为畜生之身,却能起造塔寺,礼拜供养。这些行为虽是出自模仿,然而供奉塔寺即有无量的功德,所以也灭除了你们往劫所造的罪过,而能生天享福。如今,大众更进一步发心亲近正法,至诚地接受教导,有此因地,今后必当永离众苦。”

聆听完佛陀的开示,五百位天人即证道果。而一同前来礼拜世尊的五百婆罗门,也因听闻佛陀开示罪福因果的道理,不禁感叹:“我们学习仙道,为的就是要能生天为仙,没想到多年的辛苦却毫无收获,比不上这些狝猴供塔所得的福报。佛陀的圣德真是殊胜难测啊!”于是他们至心顶礼,匍伏佛足之前,请求佛陀收他们为弟子。世尊慈悲地唤了一声:“善来比丘!”这五百婆罗门即刻身现沙门相,从此跟随佛陀修行,精进不懈,不久即证阿罗汉果。

《金刚萨垛修法如意宝珠》观修图片与视频

金刚萨埵的具体观修,即在自己前方的虚空中,云雾缭绕或者白云飘荡,观想出一朵白莲花,莲花上有一月轮坐垫,坐垫上有金刚萨埵的单身像:身色洁白,金刚跏趺坐,手持铃杵,以十三种报身服饰严饰全身。这样的金刚萨埵闪闪发光、非常庄严。

当然,在有些修法里,是将金刚萨埵观想在自己头顶上,但这个单身像修法比较简单,应该观想在前方的虚空中。我们平时念阿弥陀佛是观想在前面,而按密宗的玛哈约嘎、阿努约嘎的有些修法,需要观想在头顶上,有些《闻解脱》中无量光佛的修法也是这样。

作为初学者,应将金刚萨埵观想在前面,和颜悦色地面对着自己,以慈悲的眼神注视着自己,以智慧的眼目凝视着三千大千世界的所有可怜众生。这样观想之后,在其面前虔诚祈祷,同时念诵金刚萨埵心咒。念咒语的方式有多种,比如咒轮旋转的方式、咒轮发光的方式,还有祈祷的方式、念名号的方式。很多人可能不太懂咒轮发光、咒轮旋转,不懂这些也不要紧,只要在金刚萨埵面前,一心一意地念心咒“嗡班匝儿萨埵吽,嗡班匝儿萨埵吽……”一边念一边观想自己所造的一切罪业在金刚萨埵面前忏悔。之后金刚萨埵发光上供下施,继而光和金刚萨埵融入自身,自己无始以来的罪业全部得以清净,最后作回向和吉祥文。

以前有些人觉得金刚萨埵的修法太复杂,一直观想不来,今天我就给你们一个简单的修法——法王如意宝的《如意宝珠》。开始时要皈依、发心,然后在前方观想金刚萨埵,金刚萨埵发光遍布十方,接着全部融入自己,所有众生也都变成金刚萨埵的形象,在这样的境界中回向。

其实这种修法很简单,对密宗的甚深修法没有打好基础的人,只观想这一点完全可以。法王如意宝在莲宝湖取出的伏藏中也说了,那个金刚萨埵仪轨与汉地众生有殊胜因缘,将利益以汉地为主的广大众生。既然你们这次来到这里,就应该好好念诵金刚萨埵心咒,这也是法王如意宝给我们留下来的教言。

麦彭仁波切讲过:“胜乐金刚、喜金刚、密集金刚、时轮金刚、黑日嘎、普巴金刚童子此一切本尊实际均是金刚萨埵,十方三世诸佛归集为金刚萨埵,所有密咒明咒归摄为六字真言。”这样一来,念金刚萨埵心咒,就相当于念阿弥陀佛、释迦牟尼佛及各种本尊的心咒;持诵金刚萨埵心咒,实际上是持诵了所有的咒语。有些教言中还说,能念百字明是最好的,如果实在念不了,也可以用金刚萨埵心咒来代替。

大家应该一心一意地忏悔。凡夫人都有须弥山那么大的罪业,没有罪业是不可能的,只有依靠金刚萨埵心咒来忏悔,大家才有解脱的希望,否则,死了以后真的非常可怕。

莲坛第六次闭关报告——在平凡中看到神聖 在困境中走向光明(五)

妙勝普賢行

在平凡中看到神聖 在困境中走向光明

空性紀實

頂禮大恩金剛上師帶安來

頂禮本師釋迦牟尼佛

頂禮普賢王如來佛父佛母

頂禮十方三世一切諸佛如來諸菩薩金剛護法空行諸尊

入觀普賢王如來壇城(中篇)

禪心慧覺懺悔要出離

覺察到內心邪見的種子,我知道事態嚴重了,需要誠心懺悔。在壇城前向上師諸佛菩薩發露惡業,真心改過懺悔,內省自己的罪業,千遍百字明咒懺悔念誦,一百零八拜磕頭,懺悔自己的傲慢無禮,懺悔自己不尊敬三寶,懺悔自己貪法速成的愚癡邪見,懇請上師,普賢王如來佛父佛母,空行諸尊原諒,慈悲攝受寬恕我,但境界一片黑暗,無法進入禪觀,壇城法門依舊關閉。不斷千遍百字明咒懺悔磕頭禮拜,,但入禪禪境仍然一遍黑霧,真的甚麼禪境都沒有了,我的腦袋眩暈(兩天不眠)體力上倒下了,倒下前不斷祈請上師不要放棄我,普賢王佛父佛母空行諸尊原諒我,不要捨棄我。我錯了!愚癡窮子眷戀紅塵不求出離,髻有明珠不懂珍惜精進求法,服“三毒”藥失去自性。

就在半夢半醒的昏睡間,耳朵聽到上師聲聲的呼喚,孩子們啊!回家吧!回家吧!佛國莊嚴美好,怎麼就不懂出離世法回頭呢?放下吧!空性啊!多跟明證學學,學他的能斷!能舍!精進勇猛啊!別忘了你求了多少劫才在我眼前啊!

也不知幾點?張開眼時見到空行母閃亮在聖潔紅光中,呼叫我起來,樓下空無一人,我沒臉面對壇城佛菩薩,低頭慚愧走過東方淨土藥師佛壇城,西方淨土彌陀壇城,更是羞愧不敢面對普賢王如來壇城,走到後堂,面對天空掉眼淚。但上師的呼喚不斷敲醒我內心深處,世間財寶帶不走轉眼成空,為什麼我還這麼貪愛留戀這無常的世間,父母、兒女、家親眷屬這一世緣盡過後又是輪回,佛國圓滿莊嚴,為什麼就不出離捨紅塵呢?到美好莊嚴的佛家國度呢!原來懺悔中,我缺了一項堅定的出離心,放不下對家親子女眷屬的眷戀,這關出欲界心性的考試,我從來就沒有過關。

有生皆必死,造罪苦切身,

當勤測三業,恒修于福智。

眷屬接舍去,財貨任他將,

但持自善根,險道充糧食。

譬如路旁樹,暫息非久停,

車馬及妻兒,不久皆如是。

譬如群宿鳥,夜聚旦隨飛,

死去別親知,乖離亦如是。

唯有佛菩提,是真歸仗處,

依經我略說,智者善應思。

我一邊想著佛說得著無常經,一邊擦乾眼淚,想著永遠不能放棄自己,走到西方三聖壇城前,嚎嚎大哭不斷禮拜懺悔,在做大禮拜時,我觀到自己回去看看父母,老公,子女家親眷屬,他們一個個緊緊捉著我不放,在我的身後宛如一大串粽子似的,我往上飛時,他們拉住我身後的衣服,使勁要拽我下來,我拼命想往上向雲端飛去,回頭望身後一大串粽子,下面是個黑色的無底洞,又黑又深,他們要拉我一起下去無底黑洞,他們的力量好強大,使勁的拽我往下墮!

我開始一個粽子、一個粽子丟,但他們力量實在太強大,我實在飛不上去了,這時我看到有一把劍在我手上,那是上師賜的智慧之劍(每位弟子都有一把),拿起劍直接將粽子的繩子一把抓起,從根本砍斷,義無反顧往上方直沖而上,然後跪在雲端上,頭向下用劍削髮從發根部狠狠削下去,出離吧!斬斷三千煩惱絲,落髮後境界一片寂靜。寂靜中,眼前的黑霧逐漸向外散開,一層層不斷擴散消失,當上方的白光由空中而下,攝受我時,我覺得身心好輕盈,心好自在。

我開始在笑,本來是微笑,然後是哈哈笑,再來簡直是豪放的大笑,哈!哈!哈!笑到眼淚鼻涕直流,笑止不住,心好輕安!又哭又笑中聽到空傳來聲音“來也空,去也空,空空無大千”,我起身坐起,仰望西方三聖,大白蓮花好耀眼那是上師的國度,我一定要跟上,這時我看到慈悲的阿隬陀佛,從心口處伸出大手掌按在我的頭頂上,此時再多的言詞也無法表達內心的感受,原來諸佛菩薩沒有捨棄我,一直都在觀照著我。感恩上師,感恩隬陀佛慈悲攝受,弟子空性一定堅定出離,跟著佛陀正法信心不退,勇往直前,身體力行用心去做。

聆聽法訓感恩莫忘

入夜了,百字明咒持咒誦念,迷蒙的禪境有了光亮,佛法大門是永遠敞開,不放棄法界任何眾生,我跪在普賢王如來壇城大門前誠心懺悔,(去邪見除愚癡,放下色身,無頭白骨表誠心),大門開了,一一磕頭跪拜,禮敬佛菩薩空行諸尊,走到山崖邊,跪拜懇請青龍尊者原諒,再次引導我入壇城,這時看到大水漩渦中央冉冉升起一座水晶宮,(原來瀑布漩渦下有龍宮啊!)順著硨磲般潔白的樓梯往下走,進入高廣的宮殿,向青龍尊者叩首跪拜禮敬,尊者上半身化成哈嘎身形,下半身是一條似龍蛇的長尾巴,坐在高床法座上,鮮紅珊瑚上掛滿珍寶,青龍尊者慈悲原諒我先前的粗魯無禮與傲慢,我供養了一套文房四寶,又在宮殿裡與尊者用珍珠旗子下了一盤棋,離開時尊者以青墨在空中留下兩字要我牢記“感恩”。

我牢牢謹記在心,不忘上師佛恩三寶恩,不忘父母國恩眾生恩,當青龍尊者用漩渦水梯將我送往上方時,尊者給了我一個白色的法螺,(禮敬尊者感恩合十),弟子一定不忘將佛陀的正法,用法螺吹響在娑婆的每個角落,有情無情皆聞佛陀正法共證菩提。

離開龍宮,繼續前行,有一匹高大黃色的騾馬向我迎面奔馳而來,我跪地磕頭禮拜,一把長柄彎刀,將我低著的頭抬起,此刀可是要再次測試無我的決心?我雙手合十等待刀起頭落的考驗時,聽到吉祥天母對我說“眾生平等”,對每一位眾生都要生恭敬心,不起傲慢心,分別心,敬畏生命,善待萬物。 說後吉祥天母尊者他騎著馬威風揚長而去。

閻浮提眾生起心動念無不是罪,無不是業, 唯有善良正直的心地才有希望,與上師心相應,唯有仰仗佛力盡速懺悔罪業,業障輕才能走進光明。

寶瓶法水洗滌六根淨障三業

再次仰仗上師佛力引領,進入普賢如來壇城法界,虛空中紅色的火光出現,一雙紅色的大赤腳踏在地上,地都震動,禮敬跪拜恭請示現,一隻巨手握著金剛杵,一隻金剛鈴旋轉在空中,一位全身帶著火焰的瑪哈嘎拉尊者出現,瞬間出現第二位白色身哈嘎尊者,他們和合共舞,我頓時隨著空行勇父尊者跳著金剛舞,就在這時天空出現一個大寶瓶,寶瓶傾瀉倒下如瀑布般的淨水,將我從頭到腳淋濕,不斷沖洗,我想這是怎麼一回事?是甚麼法意呢?

然後聽到遠處傳來聲音告訴我,“凈業”,是潔凈的甘露水,將我全身六根罪業洗滌,清凈身口意三業業障,耳根清靜真的聽到遠處傳來琴聲,一位綠衣菩薩正唱誦著淨三業箴言,我進入大門叩頭頂禮,傾聽法音,跪拜在菩薩法法座前,菩薩右側吉祥臥,微笑不語。我想靜思沉默是一種智慧,可化躁動為寧靜,沉默也是一種沉澱與過濾,是淨化心性的良方。

寧靜過後,我退出大門,紅光乍現,紅色身的哈嘎尊者再次來指引了,這次尊者多了好多手,六隻手各拿好多法器鈴、杵、刀、劍、手中還捧了一碗紅色鮮血,尊者能示現各種變化,他手拿琴就能變現撫琴菩薩,一下又變換黃色身哈嘎,瞬間又呈黑色身哈嘎,心想可是佛菩薩三十二相的化現?哈嘎尊者有他心通,哈哈大笑回答他能變一切身,說完之後尊者變幻隱沒,只有一輪月亮升起,但皎潔的月亮也消失在黑空,只剩寂靜的虛空,悄然無聲。這時是我體會到金剛經一段經文之意,凡所有相皆是虛幻,離一切相才是實相。

黃金流淌的法界宮

我彷彿是一位毛躁的小孩,在此次閉關中不斷地蛻變成長,諸行無常,一切法無我,涅槃寂滅,三法印在此普賢如來法界宮標明了佛法的真理。

禮拜祈請,金黃色巨鷹展翅而來,雄糾糾的銳眼示意跟隨他到一個地方,禮敬神鷹尊者後,牠帶著我穿梭在白雲間,遠遠的前方閃耀著黃金光芒,心想可是黃金宮啊!才想呢,就已經降落在鋪滿著金磚的庭院中,向巨鷹尊者禮敬跪拜感恩引領,雙手合十踏著黃金階梯持階而上,階梯水池旁開滿耀眼的金黃蓮花,一踏石階,階梯旁就展開一朵金蓮,佛家真是富貴啊!,高大黃金宮殿大門矗立眼前,禮敬行跪拜禮進入大殿,大殿黃金柱子高聳入天際,殿中有一個黃金碗的大水池,(水池裡裝滿似鮮血般紅色的液體),遠遠宮殿有黃金鑄成的高床法座,一位全身閃著耀眼金光的莊嚴瑪哈嘎拉尊著坐在法座上,威武高大,我五體投地行拜跪禮禮敬尊著,尊者不語,伸出紅色長長的舌頭轉動著,尊者四隻手臂,各持著金弓、金箭、金色繩索、黃金劍,尊者將金劍賜給我,示意此劍披荊斬棘,破除煩惱惡力,要“精進” 勇猛堅定。五體投地跪拜頂禮尊者,再聆聽法訓,尊者沒再示喻,我從定中逐漸走出境界。

感恩上師佛菩薩空行諸尊,我一定以金剛之力催迫我的執著與煩惱,傲慢與偏見。

(未完待續)

灵境裂隙:当五彩生命破壳飞翔

七月二十八日,当我抵达千年古都西安,满怀欣喜与期待,准备开启一场静谧而深远的禅修之旅,未曾料想,一段超越尘世的殊胜奇缘,早已悄然铺展。

天地尚沉浸于夜色的宁静,我于静坐中入定,心随着呼吸缓缓沉入幽深的寂静之境。忽然,一股强烈而微妙的境相浮现,宛如微风吹过心湖,激起层层涟漪——那些曾于沿海地区施行的超度,竟仍有未竟与遗漏。灵魂在无声的召唤中浮现,静静等待着圆满的引渡,渴望得到那一束解脱的光明。

今天我暂居于弟子空竹的家中,原以为可以安心的休息,却不料,静坐之间,四周景象忽然幻化,彷彿步入一个超脱尘世的灵性空间。无数动物灵缓缓显现,牠们的双眸中透着深邃而古老的期盼——一种超越言语的祈求,等待慈悲之光为其引路,解脱轮回之苦,归往光明净土。

然而,最令我震撼的景象并非来自这些动物灵,而是源于一个被忽视却至关重要的细节。空竹与家人长年持素,诚心修行,遵循着慈悲护生的理念,然而他们却未曾意识到,鸡蛋并非真正的素食——它是生命的起点,是一个完整生命的潜在延续。尽管出于不知,却无意间忽略了这些微小而珍贵的生命。

这个深刻的误解在当晚显化出惊人的景象。灵视之中,满屋子的鸡蛋浮现在空间之中,彷彿带着无声的生命脉动。那些看似寂静无声的蛋壳,突然开始微微颤动,彷彿在回应那股慈悲的力量。随着无形祝福的流转,一颗颗蛋壳悄然裂开,无数微小而纯净的生命破壳而出,稚嫩的小鸡挣脱束缚,迈出生命中第一步。

这不仅是一场肉眼难以察觉的孵化,更是一场灵魂的觉醒与解脱之旅。那些被忽略的生命,在慈悲的光照下迅速成长,从初生的脆弱与无知中走出,步步踏上属于灵魂的修行之路。它们最终超越了形相的执着,走向空性的彼岸,彷彿在说明——每一个被忽视的生命,都是宇宙中不可轻视的存在。

这个过程,让我深刻感受到无知所带来的无形业力。虽然空竹与家人发心持素,然而在未真正理解「生命」的本质时,善意也可能无意间成为束缚。这一夜,这些灵魂的显现,或许正是来自于他们善良愿力下的感召,让这些小生命有机会获得真正的解脱。

而这次沿海的旅行,随缘召唤闻声而来的各类未得度的灵魂,现在也一并呈现,在此刻随之浮现。鱼群、贝壳、海草……那些曾于大海深处共舞的生命,悄然现身,聚集在无形的空间之中,静静等待最后的度化。随着咒音在夜空中回响,慈悲与智慧交织成一道柔和而坚定的光芒,化作一条银白流河,引领这些沉睡已久的海洋生灵归往西方极乐世界。

这是一场超越时空的殊胜法会,咒音不歇,慈悲与愿力于静谧中交织。每一缕心念、每一道光影,都化作灵魂解脱的桥梁,万千生命在这无声的夜里获得超脱,天地为之动容,万物于无形中感应共振。

当晨曦破晓,万物苏醒,一切归于宁静。但心中却涌现出一份深刻的反思与自省——每一个被忽视的生命,无论多么微小,都不该被轻易遗忘。这些等待度化的灵魂原本不应徘徊于黑暗,是我疏忽与不够细心,才让它们在苦海中停留太久。

更深层的悔意在心中翻涌,提醒着我:在修行与慈悲的道路上,无知与疏忽同样会成为灵魂解脱的障碍。而空竹与家人的误解,虽出于无意,却也反映出对生命本质理解的不足——真正的慈悲,不仅是守持外在的规范,而是对生命本质的深刻尊重。

这一夜,并非只是一次超渡,更是一场灵魂的启示与自我洗涤。每一颗蛋、每一个灵魂的诞生,都是宇宙间不可忽视的奇迹。这场超度,也许不仅是为了引渡那些被遗忘的生命,更是在提醒我们,真正的慈悲,是对一切生命平等的敬重。

从这一刻起,我立下更深的誓愿:未来,不再让任何一缕等待解脱的灵魂被遗留在黑暗中。我要以更大的慈悲与觉知,去照亮每一个被忽略的角落,将每一个生命送往真正的安宁与自由。这不是一场单纯的度化,而是一场属于生命与灵魂的觉醒——从无知与疏忽中觉醒,从善意中升华,迈向更高层次的慈悲与智慧之路。

执笔:Masterdiana

2016 年 7 月 28 日

学校来了个大怪兽

这一日,我步入自己的佛陀教育原理学院,眼前是一片宽广无垠的圣地,翠绿的林木微风拂动,仿若天地间的吟唱。霞光铺洒于学院之上,使整个校园彷彿笼罩在佛法的光辉之中,而中央那座高耸入云的学术大楼,宛如智慧之塔,傲然矗立,昭示着求道者的至高殿堂。

我缓步前行,穿过宁静的操场,每一步都踏在智慧的轨迹上。就在此时,弟子明德疾步向前,面色凝重,语气沉稳地对明证说:“你须远赴新加坡求学,获取博士学位!世间之法讲求学术权威,若无此荣衔,世人如何敬服?”

明证闻言,毫不犹豫地点头答应,眼中闪烁着决心与期待。她怀揣热忱,启程踏上异国求法之路。

岁月流转,数载光阴悄然逝去,当她归来时,身披荣耀,满载学识,不仅带回了博士学位,还携来了一份庞大的“礼物”。这份礼物巨大无比,众弟子蜂拥而来,叽叽喳喳地围观。为了将它搬入学园,师生们合力抬举,汗水浸透衣襟,场面热闹非凡。我见状,满心疑惑,悄然走近,欲窥其真容。

当那厚重的幕布揭开,我瞬间惊愕得瞠目结舌——那竟是一只怪兽!

牠拥有猛虎的钢铁巨爪,却顶着龙的头颅,躯体蜿蜒似龙,却又显得笨拙迟滞,宛如世间法与出世法强行结合的畸形产物。在中国古代神话中,猰貐(yà yǔ)是一种凶猛的食人怪兽,其形象多样,常被描述为龙首、虎爪怪兽,也称为计蒙神,表示随机用计蒙骗大众的神。表示牠既无虎的威猛,也无龙的灵动,双眼呆滞,毫无生机,彷彿是一桩拼凑而成的荒谬造物。

我非常排斥的斩钉截铁地说:“若这等怪物能立足于此,那么我便无须再留!”此刻,我心头一片清明,这一异象犹如当头棒喝,令我不得不在此留下道条规律:若学园顺应世间法,便已背离我所传授的佛陀出世真理!

佛法乃一乘法,纯净无杂,是唯一的出世教法。世人常言可将入世与出世相融合,然此乃大谬不然!水火不容,若强行结合,便只会诞生四不像的怪物,既不属于世间,也违背超脱之道。世人须清晰明了,佛法不可杂染世俗,亦不可与世法混同!

这场禅观让我无比忧心,我深恐学院的教法终将受世间名利所侵蚀,坠入半出世半世间的泥淖。而这一切,源于弟子们对世俗荣耀的迷恋。愿此记录传世,警醒后人,以此为鉴,守护佛陀智慧之光,使佛法不坠,薪火永存!

红光佛影——大地涌现的千佛之境

二零一六年五月二十七,星期四的凌晨,天地间一片寂静,夜色沉沉,如一方无尽的深渊。我站在机场的登机口,望向远方漆黑的天际,内心莫名升起一种奇异的预感,仿佛有某种召唤正悄然浮现。

登机后,我缓缓闭上眼睛,任思绪游离在半梦半醒之间。就在那刹那间,一道金色的光束突然从意识深处爆发,撕裂黑暗,将我的世界彻底点燃——

大地裂开,千佛齐出

我看到,沉睡的大地开始颤动,仿佛古老的命运之门被悄然推开。一道道裂缝自大地浮现,光芒从缝隙间流淌而出,如同星河倾泻,金色的涟漪层层扩散。接着,大地深处传来低沉而悠远的诵经之声,仿佛亘古以来便在回响,等待此刻的重现。

忽然,一道璀璨的佛光冲天而起,照亮了整片虚空!紧接着,千佛从地涌出,仿佛沧海横流,壮阔而庄严。他们身披霞光,缓缓升起,如莲花破土而出,如晨曦跃出天际。每一尊佛皆身披金色,面容慈悲而安详,法相庄严,光辉万丈。

两侧的红光如天幕垂落,闪烁着温暖的辉芒,犹如佛陀的慈悲光屏,将整个天地渲染成一片圣境。金光之中,无数莲台浮现,每一朵莲花之上,都站着一尊佛影,他们或静默拈露,或低声吟咒,或微笑垂眸,仿佛亿万年的智慧在这一刻同时苏醒。

光影中央,幼佛降临

然而,在这恢弘无尽的佛国光景中,最让我震撼的,是那条红光大道的中央——在那里,一位年幼的佛陀,正被众佛扶持着,缓缓向前行走。

他的身形娇小,脸庞如孩童般清澈无暇,眉宇间却透着超越时空的智慧。他的双眼微微睁开,映照着天地万物,仿佛知晓一切,却不言一语。他脚下的莲花随着他的步伐缓缓绽放,光辉层层递进,如同波纹荡漾,将整个世界映照得更加神圣。

众多佛陀静静跟随在他的身旁,低垂目光,护送着他向前行走。他们神情肃穆,步伐坚定,仿佛正在见证一场亘古未有的觉醒。

这一刻,天地静止,万物屏息。

刹那归梦,航向未知

我平静地望着这一切,心中掀起久违的一丝波澜。幼佛要去何方?这些从地涌出的佛陀,是为他而来,还是他本就是这场神圣奇迹的起点?

就在此时,飞机的引擎轰鸣声突然拉回我的意识。我猛然睁开双眼,发现自己仍然端坐在机舱之中,窗外夜色深邃,星辰微微闪烁,仿佛刚才的一切未曾发生,又仿佛它仍在另一个维度持续上演。

这本是在一个更高层次的世界演绎。

夜色中,我沉思良久。

当晚,我正飞往香港。展开另一场更深邃的旅程⋯⋯

执笔:Masterdiana

2016 年 5 月 27 日