【浴佛节】祈愿文

对于亿万佛教徒来说,卫塞节是纪念佛陀出生、觉悟和涅槃的特殊日子。在全球的寺院里,佛教徒利用这个时间从事礼拜并彰显智慧、勇敢、慈悲等美德。通过参加这些谦逊的活动,那些坚守佛教光荣传统的男人、女人和孩子们对世界文化和宗教的多样性做出了贡献,正是这种文化与宗教的多样性才塑造了我们共通的人性。

在你们欢聚一起共同为这一时刻留下印记之际,我向各位表达最美好的祝福。

奥巴马

~~~~~~~~

连奥巴马都在庆祝浴佛节,您还在等什么?这里,我们已经为您准备好了庆祝浴佛节的祈愿文,愿您功德圆满:

祈愿文

南无本师释迦牟尼佛!

南无本师释迦牟尼佛!

南无本师释迦牟尼佛!

慈悲伟大的佛陀!

今天是您的诞辰

在今天举行浴佛圣会

十方世界中您的弟子都来庆祝纪念

佛陀啊!

您的诞生震动了无尽的世界

无量光明,普照十方

天鼓妙音,乐奏长空

天雨妙花,随风而降

您举目四方,周行七步

一手指天,一手指地

发声自称:“我当于世,为最上尊”

慈悲伟大的佛陀啊!

您的诞生给人世间带来了光明

您的诞生给人们带来了真理

您的诞生给众生带来了喜悦与解脱

弟子在这里虔诚恭敬地祈祷

唯愿大慈大悲大勇大智的佛陀

加持我等众生

在这末法时代闻到真实的教法

多少众生,因为闻不到佛法,沉迷于苦海之中

他们不知生命的无常,迷失于名利大山

无常的风在不断地吹

无常的火在不停地烧

在生灭变化不停的时光中

才见冬去,春又来临,今日花开,明日花谢

无常的变化给我们带来了多少痛苦啊!

世尊啊!

您降临于人间,就是告诉我们如何超越无常生死!

您四十九年说法,三百余会谈经

开示我们最究竟、最圆满、最易行之道

是十方诸佛所赞叹的法门

如来出世的本怀

皆为开示一切众生本有实相

令其咸得悟入佛之知见

令其九界凡圣,闻其佛名,心生欢喜,乃至一念即得不退转

佛祖啊,洪恩浩荡!

慈悲啊,伟大的佛陀!

今日在此娑婆大地建立正法道场

感谢佛陀您的慈悲,惠予我们无上的智慧与慈悲

祈求十方诸佛加持,让一切众生皆能转烦恼为菩提

祈求一切护法龙天,遣除违缘,让众生都能听闻佛法,得蒙解脱!

慈悲伟大的佛陀

伏愿能在您的慈光护照下

能够离苦得乐,净化三业!

世尊啊!

愿诸众生永具安乐及安乐因

愿诸众生永离众苦及众苦因

愿诸众生永具无苦之乐,我心愉悦

愿诸众生远离贪嗔痴心,住平等舍

日日护念殊胜行

2016年5月8日,壹元放生走过了整整一个年头.

这一年,是不平凡的一年;

这一年,壹元放生共组织了大型放生11次,所救物命有泥鳅.甲鱼及鲫鱼共298217条;

这一年,共有942位大德加了我的微信参与壹元放生;

这一年,共有两百多人次来到放生现场,参与了助念及当义工,还有师兄从国外及外省赶到上海参与放生;

这一年,真的有师兄做到了每天都向放生账户打款,真正从行动上做到了日行一善,也有人虽未日日打款,但我相信,他在心里日日记挂壹元放生,因为他做到了或每周.或每半月.或每月打款,若非如是想,怎能如是做?

我要感谢参加壹元放生的所有大德,正因为有大家的齐心协力,才能化微小至无穷大,每人每年花数百至数千元,却能拯救近30万的生命,每个人在这一年都有拯救30万生命的功德,这是一种以小搏大.又什么叫功德无量?这就叫功德无量!请问谁能以这么少的钱,做到如此的无量功德?但凭任何人的一己之力是很难做到的,只有壹元放生帮大家实现了,这也是壹元放生组存在的重要意义之一.

今后,希望大家继续坚持与努力,不但自己要积极参与,还要介绍身边的亲友参与,真正把壹元放生当做关乎自己慧命的事做起来.

壹元放生不是我的,也不是显密禅修学院的,也不是带安来上师的,而是你自己的.

若您还未参加并有意参与壹元放生,请加微信号: wuxiaoyyfs

谢谢.

若您已经参加,可在捐款给壹元放生时做如下发心:

1、捐款前发心: 愿一切众生离苦得乐, 究竟解脱, 往生净土.

2、专心捐款.

3、回向:

此福已得一切智

摧伏一切过患敌

生老病死犹波涛

愿度有海诸有情

感恩金刚上师带安来

感恩南无十方三世一切诸佛菩萨

——悟孝于美国檀香山

(美国当地时间2016年5月7日,北京时间2016年5月8日)

为何要放生?

曾有人问大师:“鳏寡孤独、贫穷患难的人那么多,你不倡导周济这些人,却去提倡保护与人类不相关的生灵,这不是本末倒置吗?”

大师说:“人与物虽然不同,佛性却是相同的,物类以恶业沦为异类,我们以善业得人生。若不怜悯体恤物类,恣情食啖,一旦我们福业享尽,物类罪业已毕,难免从头偿债,充彼口腹。要知道刀兵大劫,都是宿世杀业所感。若无杀业,纵使身遇贼寇,当起善心,不加诛戮,更何况水火诸灾横事,戒杀放生绝少遭逢,因此知道我们护生其实是保护自己。”

大师还说戒杀可免天杀、鬼神杀、盗贼杀、未来怨怨相报杀等苦报。鳏寡孤独、贫穷患难之人虽然值得怜悯,但尚不至于死地,物类如果得不到救赎,马上会被放入汤锅成为人们口中之物了。

又有人问大师: “物类无尽,我们能放生多少呢?”

大师答曰: “须要知道放生一事,实为发起同人,普护物命之最胜善心。企其体贴放之之意,中心恻然,不忍食啖。既不食啖,则捕者便息。庶水陆空行一切物类, 自在飞走游泳于自所行境。则成不放之普放,非所谓以天下而为池乎?纵不能人各如是,而一人不忍食肉,则无量水陆生命,得免杀戮。况不止一人乎。又为现在未来一切同人,断鳏寡孤独、贫穷患难之因。作长寿无病、富贵安乐、父子团圆夫妻偕老之缘。正所以预行周济,令未来生生世世,永不遭鳏寡等苦,长享受寿富等乐。非所谓罄域中而蒙福乎,何可漠然置之。子审思之。戒杀放生,毕竟是汲汲为人,抑止汲汲为物,而缓急轻重倒置乎?”大师认为,虽然我们一个人的护生力量有限,若能够发动大家共同护生,其力量自然不可低估。

大师从三个方面详细地论述了杀生的过患,放生素食的好处。他的这些观点使学佛者进一步明了了戒杀放生对现实人生的重要意义。从而也促使更多的人远离杀业,爱护生灵。

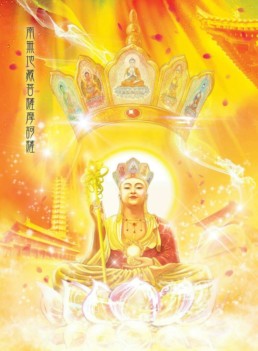

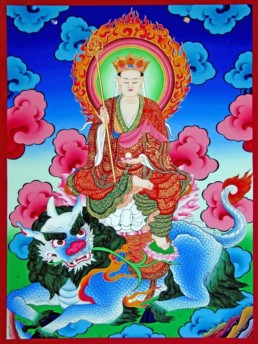

阴历四月四文殊师利菩萨诞辰:有眼不识文殊菩萨

「慈悲的文殊菩萨,弟子迦罗越,恳请您现身加持,为弟子开大智慧。」迦罗越很想拥有像文殊菩萨一样的大智慧,所以,只要一到佛寺,就在身戴璎珞、骑着狮子、拿着智慧宝剑的文殊菩萨像前至诚顶礼,一心祈求文殊菩萨现身,为他加持。

有一天,迦罗越准备了丰盛的斋宴来供养僧众,并在宴席的最前方放置一张高大精致的座椅,希望庄严的文殊菩萨慈悲应供。

没多久,在前来应供的僧众中,有一位其貌不扬的跛脚老人,身上披挂着破破烂烂、长短不齐的衣服,衣着显得邋遢不堪,脸看起来也很骯脏。这位跛脚老人正一拐一拐地走向前方的华贵座椅,准备就坐。

迦罗越看到这个情形,心想:「这高座大位是要给庄严的文殊菩萨坐的,怎么可以让一个邋遢的乞丐坐在上面呢!」于是,迦罗越立刻走了过去,把老人从座椅上拉下来,要他到旁边吃饭。

不一会儿,老人又一拐一拐地上去坐。

「怎么又跑上去了?」迦罗越又上前把老人拉下来。

可是不到一会儿,老人还是拐回到大座椅上去坐。

就这样拉拉扯扯了七次,老人不再走回高座,找了一处角落席地而坐,迦罗越终于松了一口气。

斋僧之后,迦罗越就到佛寺中,恭恭敬敬地礼拜,并将今天供僧的功德,祈愿回向:「弟子迦罗越,虔诚祈愿:愿以斋僧功德回向今世即能得见文殊菩萨现身加持,令弟子得大智慧。」

整整忙碌了一整天,疲惫的迦罗越从佛寺回家后,就倒头呼呼大睡了。在睡梦中,他见到了他早也祈求、晚也祈求的文殊菩萨。

文殊菩萨对他说:「你不是从早到晚念着,希望亲眼见到我吗?希望我去应供吗?为了满你的愿,今天我亲自现身应供,可是你却每次都把我从椅子上拉下来,一共拉了七次,为了不让你起烦恼,我只好到角落边去用斋了。」

此刻,迦罗越猛然从梦中惊醒坐了起来,想到斋僧当时,一直要坐上高座的跛脚老人,原来正是文殊菩萨!文殊菩萨慈悲的示现,自己不但没上前礼拜,还有眼不识泰山,将菩萨一次又一次地请下座来!

迦罗越愈想愈懊恼,愈想愈后悔:「唉!都是因为我习惯从外表去分别、执着的习气,才会当面错过大善知识。今天文殊菩萨以这样的外貌示现,不正是在教化我不能以貌取人吗?教化自己心性才是真实可贵的;能够面对种种外境不起任何分别执着,便是真正的大智慧。」

世间无僧宝,大地皆沉沦:请尊敬每一位師父!

不論大廟小廟,做一個出家人不容易,修行上的艱辛,汗水和淚水只能自己悄悄的擦,面對大眾還要展現慈悲的笑容。

他們不想為了商業化去學管理;

不想為了搞經懺去學叮鈴鐺;

不想為了建寺院去學農民工;

不想為了吸引信徒去學琴棋書畫;

不想為了跑手續去學政府辦事流程......

但是,必須去學,因為一個寺院的出家人就必須是千手觀音。

大眾慈悲,擦亮眼睛,將心比心。

隨喜住持一方的諸位大德,讚歎所有的出家僧人,為了眾生得離苦,為了如來家業,每個出家僧人都在付出著。

多看看他們的優點。

多傳遞一些正能量。

有了僧寶,才有正法。

為了正法久住!

請尊敬每一位師父!

世間若無僧寶,大地皆是沉淪!

常懷感恩的心,感恩每一位出家人!

南無阿彌陀佛......

虚云老和尚:居士成就再大 也要懂得敬僧!

文:虚云老和尚

不论居士有多大的成就,做多大的善事,见到出家人,都应恭敬!出家人穿佛的衣服,代表的是佛的形象,是解脱的形象。我们要恭敬这个解脱的形象。

《地藏十轮经》说,如果在末法时代,众生都看不到佛了,突然有个人发疯,把头发剃掉,穿起出家人的衣服,在街上走一圈。你说这个人功德大不大?佛说,大到不可思议。为什么?出家人的形象,就是解脱者的形象。在家居士,不代表三宝,不代表解脱的形象。

在家人千万不能有傲慢心,觉得自己懂得多,或者善事做得多,社会地位也高,看到出家人似乎不如他,就起了傲慢心。这个是不应该的,学佛是求解脱,不是求成就多。僧人穿起这个衣服,代表的就是三宝。就是我们恭敬的对象。在家居士护持三宝,哪怕整个庙是你盖的,给出家人住,你仍然要恭敬三宝。

有的人说,那我供养了出家人,出家人是靠我养。这个观念就特错了,出家人的福报,是释迦佛给的。释迦佛用一毫毛的功德,就足够让天下所有出家人吃饱住好了。反倒是,在家人要明白,福报是出家人给的。

供养三宝,是三宝给我们福报,花钱盖庙建佛像,是自己给自己培养福报。是出家人对在家人有恩,要明白这一点。

所以下次,你供养三宝,要说:“感恩三宝,感恩师父给我培福的机会”。居士要有这样想。如果到边地下贱的地方,连佛像佛庙,乃至出家人都没有。要怎么培三宝的福田啊。所以能见到出家人,给我们结缘,要感恩出家师父。

【佛典故事】不会褪灭的美

雨季安居结束前两个星期,一个异常美丽的女人造访佛陀。她坐一辆由两只白马拖行的白色马车前来。陪同她一起来的,是一个大概十六岁的少年。她的衣着和举止风度都十分高贵典雅。她请一个年轻比丘引路前往佛陀的房舍,但他们到达时,却发觉佛陀仍未行禅归来。于是,那年轻比丘便请他们先在佛陀房子的外面坐在竹椅上等候。

没多久,佛陀便在迦鹿荼离、舍利弗和那先沙摩罗的陪同下回来了。那女人和少年都站起来恭敬地鞠躬作礼。佛陀请他们坐下来后,自己便坐到另一张竹椅上。原来这位女士就是阿摩巴离,而少年就是频婆娑罗王的儿子——戌博迦。

迦鹿荼离从来都没有见过这样美丽的女子。他才刚受了比丘戒一个月,一时间不知道应否目视美人。于是,他把眼睛垂下来,望着地上。那先沙摩罗也是同样的反应。只有佛陀和舍利弗直望进女子的眼里。

舍利弗望着阿摩巴离,然后再望着佛陀。他看到佛陀自然轻松的目光。他的脸就像个美丽的圆月。佛陀的眼睛清澈慈祥。舍利弗感到佛陀的从容自在和喜悦,都在那一刹间渗进了他自己的心内。

阿摩巴离也是直接望着佛陀的眼睛。从没有人像佛陀这样望过她。在她的记忆中,所有男人见到她都会感到不大自然或对她生起欲念。但佛陀的目光,就如他在望着一片云、一条河或一朵花。她似乎觉得佛陀可以看到她心里深处在想什么。她合起掌来,把自己和儿子给各人介绍。“我是阿摩巴离,这就是我学医的儿子——戌博迦。我们已久仰大名,一直都盼望着与你会面的时刻。”

佛陀问戌博迦有关他学业上和日常生活的问题。戌博迦都一一礼貌地回答。佛陀可以看得出他是一个善良和聪颖的少年。虽然与阿世王太子同父异母,但他很明显地比太子具备更有深度的性格。戌博迦对佛陀充满敬仰和爱慕。他告诉自己,日后完成学业,必定要定居竹林附近,以能亲近佛陀。

未见佛陀之前,阿摩巴离以为他就只像她见过的其他著名导师。但她现在发觉她从未遇过像佛陀一样的人。他的眼神充满着难以形容的慈和。她感到他全然了解锁在她心底里的痛苦。单是佛陀对他的凝望,已把她的苦痛溶解了一大部分。泪光盈睫,她对佛陀说:“大师,我一向命苦。虽然我衣食无缺,钱财丰足,但一直以来,我的生命都全无意义,今天才是我生命里最快乐的一天。”

阿摩巴离原是一个非常出色的歌舞家,但她不是随便给人表演的。行为态度恶劣或不合她心意的人,就是肯给她再多的金钱,她也不会为他们表演。十六岁的时候,她经历了一次痛心的恋爱。之后,她便遇到了当时年轻的频婆娑罗太子,双双堕入爱河。她替她生下了他们的儿子戌博迦。但宫中没有一个人肯接纳阿摩巴离和她的儿子。一些王族成员更扬言戌博迦只是太子在路边一个大桶旁拾回来的弃婴。为了这些诬陷,阿摩巴离的自尊大受损害。因为宫中的人对她嫉妒成仇,她也只是忍辱负重。最后,她发觉只有她的自由才是唯一值得维护的。她从此便不愿在王宫居住,也立愿永不会再放弃她的自由。

佛陀对她温和地说:“美丽的生和灭,正如其他现象一样。只有从禅定中得来的平和、喜悦和自由,才是真正的快乐。阿摩巴离,你要珍惜生命剩下来的每一刻。不要让自己迷失在不察觉或无意义的娱乐中。这是十分重要的。”

佛陀告诉阿摩巴离她怎样可以重新安排她每天的生活——修习呼吸、静坐、留心专注地工作和遵守五戒。她很高兴获得佛陀这些宝贵的告诫。在离开之前,她说:“我在城外有个芒果丛林,那里清凉恬静。我希望你和你的比丘会考虑到那儿一游。那将会是我和儿子的莫大荣幸。佛陀上人,请你考虑一下我的邀请吧。”

佛陀微笑接纳。

阿摩巴离离开之后,迦鹿荼离禀请坐在佛陀旁边。那先沙摩罗请舍利弗坐到另外的椅子上。他自己则依然站着。几个经过的比丘也前来加入他们的谈话。舍利弗望着迦鹿荼离微笑。他又同样望着那先沙摩罗微笑。然后,他对佛陀说道:“师傅,一个僧人应如何对待美色?美,尤其是女人的美,会障碍修行吗?”

佛陀微笑。他知道舍利弗这个问题不是为自己,而是为其他的比丘而问的。他答道:“比丘们,一切法的真性,是超越美丽和丑陋的。美与丑都只是我们心中创造的观念。它们与五蕴是难分难解的。一个艺术家的眼中,什么都可以被认为是美丽,什么也都可以被视为丑陋。一条河、一片云、一片叶、一朵花、一线阳光或一个金黄色的下午,全都具备不同的美。我们身旁的金竹也非常美丽。但也许没有任何美丽会比一个女人的美更容易使一个男人动心。如果他是被美色迷倒的话,他便会失去道业。

“比丘们,当你们已因看透而得道,你们会看到美的依然是美,丑的也仍然是丑。但因你们都已证得解脱,你们便不会被系于它们任何一样。当一个解脱了的人看美,他也同时会看到其中包含着不美的部分。这个人会明白到一切的无常和空性,包括了一切美的和丑的。因此,他不会被美所迷,也不会抗拒丑陋。

“唯一不会褪灭和产生苦恼的美,就是慈悲和已得解脱的心。慈悲就是无条件、无希求的爱心。已得解脱的心是不受环境和外来因素影响的。慈悲和已得解脱的心才是最真的美。那美中的平和喜悦就是真正的平和喜悦。比丘们,精进地修行吧,那你们便会证得真美。”

迦鹿荼离和其他比丘都觉得佛陀这番话非常有用。

雨季终于过去了。佛陀提议迦鹿荼离和车匿先回迦毗罗卫国通传佛陀即将回去的消息。于是,迦鹿荼离和车匿便立刻准备动身。迦鹿荼离现在已是个稳重祥和的比丘。他知道都城的人看见他现在的模样,都会十分惊奇。他期待着宣布佛陀回乡的消息,但也同时觉得要离开只曾小住的竹林,有点遗憾。

四面佛是不是外道?

四面佛是泰国香火最旺的佛像之一,人称“有求必应”佛,佛像有四尊佛面,世俗中认为分别代表了健康、事业、爱情与财运。那么四面佛是不是外道?佛弟子能不能拜四面佛呢?

首先来了解四面佛是谁?一般认为四面佛是华人地区对梵天的称呼。通常梵天指大梵天王,又称梵王,是印度教的创造之神,梵文字母的创制者,与毗湿奴、湿婆并称三主神。随着佛教在印度的兴起,与当地文化融合,被佛教吸纳为护法神之一。

在佛教中大梵天王居住在色界的初禅天。这里简单介绍一下三界常识:中国有句古话叫“跳出三界外,不在五行中”,三界指欲界、色界、无色界。欲界有六层天,色界十八层天,无色界四层天,三界总共二十八层天,越往上生命层次越高,但层次再高也还在三界内,依然是众生。因此要“跳出三界外”,只有出离三界才意味着真正了脱生死。而出离三界至少要证得阿罗汉的果位。

四面佛是外道的说法正是基于以上常识。虽然大梵天已是天王级别,但依然还在三界之内,还是众生之一。既然他还是众生,就不是佛菩萨,既然不是佛菩萨当然是外道了。那么这种说法对吗?也对也不对。

说它对,是因为确实如此。大梵天王相对于欲界众生来说,是级别非常高的天王。作为色界初禅天的统领者,他从上到下掌管着大梵天、梵辅天、梵众天(色界初禅三天)、他化自在天、化乐天、兜率天、夜摩天、忉利天、四天王天(欲界六天)以及人间、饿鬼、地狱畜生道的所有众生。一个世界成、住、坏、空后,都是大梵天王出世后才有欲界众生,由此大梵天王自认为他是宇宙创造者,被印度教尊为创造之神。不过相对于佛菩萨的境界,他的确是位不折不扣的众生.

说它不对,是因为娑婆世界中不仅仅一位大梵天王。那么娑婆世界有多少位大梵天王呢?有十亿位。怎么会有这么多?这要从佛教宇宙观讲起。

小世界的概念:小世界下至阿鼻地狱上至非想非非想处天,其中包含了一座须弥山,日、月、星辰,七重金山,七重香水海,四大部洲以及二十八层天。注意!大梵天王居住在二十八层天的色界初禅天。

小千世界的概念:以上这样的一千个小世界组成一个小千世界。

中千世界的概念:一千个小千世界组成一个中千世界。

大千世界的概念:一千个中千世界组成一个大千世界。我们常说三千大千世界是指一个大千世界,并非指三千个大千世界,这一点千万不要混淆。因为三个千连乘(小千世界、中千世界、大千世界),所以叫三千大千世界。

一佛剎土的概念:一佛刹土指一个佛世界,包含一个大千世界,是一尊佛的教化区。我们人类所住的佛世界称娑婆世界,教主是释迦摩尼佛。所以一个娑婆世界中包含了十亿个小世界,也就有十亿位大梵天王。

十亿位大梵天王中,有成道的,有没成道的。成道者就是佛,没成道者就是天神。反过来讲,有些是佛菩萨以天王身示现,虽表相为梵天王,实则为佛菩萨。

总结以上:佛陀说过“佛弟子永不皈依外道及典籍”,佛弟子唯一的、真正的皈依境只有佛、法、僧三宝。对于没有成道的天王、天众,佛弟子不应该皈依,但可以礼拜。中国古人有句话叫“男儿膝下有黄金,上跪天,下跪地,中间跪父母”,一方面表现了中国人的铮铮傲骨,另一方面也彰显了古人敬天畏天尊天的思想。

前面讲过四面佛是华人地区对梵天的称呼,从某种意义上来说,成道的梵天王充满了慈悲、平等、公正、博爱四种品格,象征了佛教慈、悲、喜、舍四无量心,也正是四面佛四个面的代表意义。

作为凡夫的我们,对于任何事物都不可妄下论断,动辄评论某某为外道邪说。我们之所以为凡夫,就是因为心性中还存在着邪见,没有邪见就不是凡夫了,而是正知正觉的佛,宇宙中唯一只有佛才可称为正知正觉。我们修行就是去邪显正的过程,通过不断修正,最终达到涅槃寂静的永恒状态。

佛歌:感恩

知恩感恩,什么是十大恩?

一、天地呵护之恩

人在天地之间,衣食取天地之精华,享日月之灵光,健壮成长,享度一生。应报天地之恩,爱护环境,天为顶地为席是情怀,更是责任。

二、父母养育之恩

十月怀胎,一朝分娩,精心喂养,呕心沥血,养育成人,望子成龙,极尽财力精力。儿行千里母担忧,冷暖成败均在父母惦记之中。父母大恩终身当报。切莫做不孝子孙。

三、良师培养之恩

一个人所受教育,从启蒙开始,教师的作用是巨大的,有时甚至是决定性的。无论学文习武,还是士工农商影戏科研,如遇良师导引,终身受益或决定方向前程。恩师之恩当衔环相报。

四、贵人提携之恩

千里马常在,伯乐不常有,多少千里马郁郁不得志,更终成为卧槽马?人的一生,如果能遇到一两位赏识自己并给自己机会的贵人(上司、尊者、权贵等),将会少奋斗很多年的。贵人之恩,没齿不忘。

五、智者指点之恩

在关键时予以指点,施以思想火花,让你或者茅塞顿开少钻牛角尖,或者悬崖勒马免入歧途,避免走上歧途陷入绝境,从而前途一片光明。指点迷津之恩当加倍相报。

六、危难救急之恩

人生在世,难免有些磕磕碰碰,天有不测风云,人有旦夕祸福,遭遇急难之事、身处于绝境之时,友人或路人在危难之时显身手,出钱出力甚至出血,使己绝处逢生,此恩莫大善焉!生活中,没事时,朋友很多,一旦有事,借口更多。

七、绿叶烘托之恩

一个好汉三个帮,红花需要绿叶衬,一个人的一生,多少会有那么几次独挡一面的机会,来自平行组织和组织内部的支持与配合,使自己顺利撑住场面,赢得人生的辉煌。当你成为红花时,不要忘记身边和身后的那些绿叶的烘托之恩。

八、夫妻体贴之恩

夫妻本是同命鸟,大难来时互扶持。每个成功的人士,都离不了另一半的支持奉献。夫妻共同经营家庭,生儿育女,赡老哺幼,同苦共甘。一日夫妻还百日恩。夫妻之恩切莫被功利社会之俗所吞。

九、兄弟手足之恩

兄弟如手足,同是父母的血脉,同是父母基因遗传,同一家庭成长,同是父母的希望。同样的亲情同一个根。被钱权利色毁灭的手足情虽是极个别现象,不可不引以为戒。兄弟情深,手足之恩。

十、知己相知之恩

红尘滚滚多烦忧,庙堂之显贵、村野之农夫、都市之商贾,每个人都面临很多烦忧之事,内心都或多或少有些说不出的苦。茫茫人海中,如果有那么一位或几位懂你的发小、红颜、蓝颜、忘年交能及时分享你的幸福,及时分担你的痛苦,人生将因为知己而精彩,一定要心怀感恩,倍加珍惜。

非常重要:千万不要在身上佩戴佛像

佛像是佛法的象征之一,具有表法的功用和神圣的属性

佛像到底可不可以戴在身上?佩戴佛像是什么时候开始流行的,佛教经典中有佩戴佛像的说法吗,真的是“男戴观音女戴佛”吗?佩戴佛像到底会为我们带来什么后果?今天的这一篇常识文章非常重要,各位看仔细了。

首先,不论是玉质的,还是其他任何材质制成的佛菩萨像的徽章、吊坠、挂件,乃至项链、手环之类,小编在此恳切劝诫:千万不可戴在身上。原因为何?请往下看。

佛像是佛法的象征之一,具有表法的功用和神圣的属性,宗教的神圣性需要具体的象征物来体现,佛菩萨是人天导师,是众生出离生死苦海解脱苦难的依怙,佛菩萨作为我们恭敬、礼拜、学习的对象,是我们的目标、榜样和追求,我们看到佛菩萨的像,就能时刻记得要学习佛的慈悲;歆慕佛的庄严;开显佛的智慧。但是我们把佛像戴在身上,不论是为了好看,还是为了获得保佑,都是极大的不恭敬。试想,神圣的佛像怎么可以成为装饰物?我们最崇敬的人天导师怎么可以成为贴身保镖?有人可能会说,哪有那么严重,佛像就是佛像,你这小编少在这里忽悠人。说这个话的人就是对佛法要义缺乏了解。要知道,佛有法、报、化三身,佛像本来就是佛的应化身之一。试问,我们会不会把自己的父母当做装饰或者摆设,会不会把父母当做自己的家丁或保镖?道理不言自明。说到这里,小编要告诉大家,不要佩戴佛像,可不是我自己杜撰的,杜撰一个事关佛教信仰的说法,一个事关众生法身慧命的教言,小编既没那个能力,更无那个胆量。事实上,佩戴佛像,不仅在佛教经典中找不到一处记载,其实佛门高僧也早在百多年前就已经痛陈其弊,以下引用近代高僧印光大师的话,请大家仔细阅读,从中不但可以知道为何不能佩戴佛像,也可以知道佩戴佛像何时流行,由谁肇始:

前三日接到歧路指归二本,见后附之徽章,颇不谓然。民国二年(编注:1913年)北京法源寺道阶法师做佛诞纪念会,以释迦佛像为徽章,光绝不知其事。事后道阶来普陀,送光一徽章,光痛斥其亵渎。至十二年(编注:1923年)仍复如是。上海亦仿而行之,今居士亦仿而行之。作俑之罪,始于道阶。道阶尚能讲经,而于恭敬尊重,完全不讲,亦可叹也。彼会中所来之一切人员,各须身佩一徽章。若佩之拜佛,亦不合宜。佩之拜人,则彼此折福。然现在由道阶提倡,已成通规。光亦知此事不易收拾,然以居士过爱,不能不为一说耳。(《印光法师文钞·三编·卷二·复邬崇音居士书》)

再录一代大德李炳南老居士的开示:

现今之善男信女及在家居士,多以玉制(或金银等)佛像、观音像挂件为护身符,不仅不戴在衣服外,还紧贴皮肤,入厕不摘,洗澡也不摘,亵渎之罪绝非浅浅!还妄想依此植福消灾,岂有如愿之理?!更有传言所谓‘男戴观音女戴佛’之说!印光大师乃大势至菩萨化身,于此弊端之始就极陈其过,鉴于此流弊之泛滥,特录大士之法语示众!唯愿大众惜福,莫遭罪业!(所引即为印祖《复邬崇音居士书》)

由此我们知道,佩戴佛像不但不能植福消灾,反而亵渎之罪严重,更是消损我们的福报。

所以,无论如何请都不要佩戴佛像。那有人会说,不是说有什么本命佛吗,佩戴自己的本命佛是不是就可以呢?小编在此郑重提醒,十二生肖是中国民俗,何来与佛法结成什么本命佛?本命佛之说才是商家杜撰,试想以解脱一切众生苦难为己任的佛菩萨会专门照顾哪一个群体吗。

要知道,佛经中多处提到礼敬佛菩萨像,念佛、念菩萨能消罪业,保平安。从未提佩戴佛像。有很多人说,“如果能以恭敬的心佩戴是可以的”。请问,你当着尊敬人的面,好意思脱了裤子上厕所吗? 这不是一个道理吗!说心里恭敬,却连面儿上的恭敬都做不到,还谈什么心中恭敬?更有甚者,胡言什么“我不着相,我不注重形式,我心中有佛就好”,还引用金刚经“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”来为自己的所谓不注重形式做注脚。小编想说,你的境界到了吗,学佛有次第,我们过了河到达了对岸,当然要扔掉船和桨轻装上路开始新的历程,但是你到对岸了吗,还没过河就要把船和桨都扔了吗?所以说,末法时期,这种愚痴狂慧真的是到处都是,对于这种说法,实在不足与语,说了人家也听不进去,徒增争论。

印光大师曾说,佛法从恭敬中求,一分恭敬得一份利益,十分恭敬得十分利益。不可佩戴佛像,一来免得我们自己在不知不觉中因亵渎而造业,二来可以避免消损身处末法时代的我们本就不多的福报,高僧大德们的教诲,实在是为了我们好啊。

但是也可能有的网友会说,那现在我知道了佛像不能佩戴,但是我确实很想获得护佑保平安,有没有什么可以佩戴的呢,小编告诉你,当然有,印祖也早就说过:

护身符可以用南无阿弥陀佛六字名号的佛牌或楞严咒挂件,有楞严经做依据。万勿用佛菩萨像。

看到了吧,佩戴佛教经咒是可以的,而且是有经典依据,就是佛亲自说过的。那么就是不但可以佩戴,还有真正的护佑平安的功用。因此楞严咒、南无阿弥陀佛六字名号,或者南无观世音菩萨名号、南无地藏王菩萨名号,等等都是可以的。尤其,南无阿弥陀佛六字洪名,是万咒之王,其中所蕴含的无量无边功德与无穷威神之力是我们凡夫远远不能想象的。

【佛典故事】今世贫穷的前世因缘

在舍卫国里有一个贫穷的老人,年龄已经一百岁了。他拄着一根拐杖来到佛陀这里,想要求见佛陀。这时门卫阻拦住他,不为他通报。

这位老人就大声喊叫着说:“我虽然是贫贱之人,但是我一千年才有这样一个幸运的机会,能够得见佛陀一面,想要问问罪福如何,求得解脱人世的苦难。我听说世尊是广施仁慈,世间万物都蒙受恩德,没有没受过圣恩的。所以我才从遥远的地方来这里,乞求见一面佛陀。”佛陀听到这些后,就对阿难说:“去叫他前来吧。”

于是这位老人就匍匐于地,爬到佛陀面前,对佛陀说:“我是个不幸的人,贫穷辛苦,要忍受饥饿寒冻。求死不得,活着又没有什么依赖。人的生命是宝贵的,不能随意自己舍弃。听说佛陀在世间传经讲道,心里非常欢喜,日夜发誓,希望能够见上你一面。刚才在门外,却长时间不让我进来,想要回去吧,又没有气力了,正在进退无路的情况下,就怕死在这里,弄脏了这个清净的地方,再加重我的罪过。没有想到世尊怜悯我,让我前来,使我实现了自己的愿望。这样,我就是死了,也再没有什么遗憾了。现在我只想快点死去,免得再造罪孽,请佛陀成全我吧。”佛陀说道:“人的生死都有因缘,因各种因缘而致罪孽。你的前世,曾经是一个大富豪,聪明智慧,但却吝啬,不肯布施,所以今天才受这样的贫穷。”老人听完,施礼而去。

本师释迦牟尼佛惊天动地五百宏大誓愿

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

南无本师释迦牟尼佛

释迦牟尼佛往昔为海尘婆罗门时,曾发五百大愿。誓言言辞恳切,愿愿都为众生,字字苦心,皆是慈悲,发心极强震撼心灵。佛陀在娑婆世间成道,是为救度众生找寻自身的智慧珍宝,转迷为悟,出离三界火宅,为一切有情得到真正的解脱而示现。慈能与乐,悲能拔苦,佛陀大愿是对众生何等深重的山盟海誓和诺言!在此与大家分享这万分珍贵的承诺,愿它亦能感动您,与之共鸣!学习佛陀的智慧,感恩佛陀的教诲,觉悟求真,拨开迷雾,寻得生命真正的意义!

所发五百大愿

海尘心生一念:我已于如来前劝无数眷属皆发菩提心,众人均发广大愿住持各自刹土,所有菩萨皆舍弃浊世众生,唯除遍入风。故我当为浊世众生发愿。如是发愿必有利于人天众生,诸佛菩萨亦必赞叹。将来有大悲心之菩萨会行此道,十方菩萨亦将度化浊世可怜众生。我涅槃后过不可思议劫,十方诸佛定赞叹我今日所发之愿,听闻后也当发愿住持浊世刹土。我现今应发大愿、出狮吼声。

海尘婆罗门便将法衣披于肩上,来到宝藏如来前。当时千万天人出击钹乐音、降下花雨,并赞叹道:“善哉,善男子!”所有在场眷属亦合掌赞叹:“善哉,善男子!利益我等之大智者,你应发坚定誓愿,我等乐闻。”海尘婆罗门于是右膝着地,当此之时,三千大千世界如来刹土皆一一震动,击钹乐器自然出声,鸟、兽发动听悦耳之鸣,一切树木开花结果,世间恶趣众生痛苦灭尽、生起慈悲心,虚空中天人以鲜花作供养。乃至色究竟天以下天界诸天人为听海尘婆罗门誓言全都来到南瞻部洲,手捧妙香、鲜花等各种供品以作供养。

海尘婆罗门合掌作偈赞叹如来道:

禅定解脱如梵天,色界光明如帝释,

广行布施如法王,具足宝藏如商主。

宣说灭法如山狮,不动稳固如山王,

安祥平静如大海,功过平等如大地。

海尘如是赞叹如来功德后祈请道:如来尊者,我已劝请无量无边众生发菩提心,他们亦各自发愿住持未来刹土。其愿度化之众生心地清净、守护善根,因之易于调化。护星等一千零四位婆罗门子,如来也已授记皆当于贤劫中成佛。众圣者虽愿调化具贪、嗔、痴、慢之众生,愿以三乘佛法教化他们,但烦恼障深重众生及浊世众生均被抛弃。一切造五无间罪、舍法、诽谤圣者、执持邪见、远离圣者七财、不孝父母、不恭敬比丘及婆罗门子、造诸恶业、做诸非福德之业、离十善道、于来世痛苦不以为然、不行三善行反持三恶行、被善知识与智者舍弃、身陷囹圄、趋入世间浊流、沉迷轮回利欲、跨入无明黑暗、为恶道摧毁,已入险道等等诸多众生,皆不为此等圣者摄受。娑婆世界贤劫人寿十岁时,可怜众生亦被舍弃。所有一切无有皈依处、怙主之众,只能于轮回漩涡中承受种种苦痛。

圣者所居刹土清净无染,所调化众生易于积累善根。不被摄受之众生可怜可叹,此理昭然。

宝藏如来答道:所言正是。各个众生依自己之意愿发愿、住持刹土,我亦按其誓愿一一为之授记。

海尘婆罗门紧接着说道:世尊,看到此种情景,我心如紫根树叶般跳动,并生起大痛苦,身体也感觉疲倦。世尊,众菩萨已舍弃此等众生,而于浊世黑暗中,我愿以大悲心摄受他们。第二个恒河沙数劫中,于贤劫人寿一千岁时,愿我长行菩萨道,对轮回不生厌烦心。愿以禅定力长期调化众生,以欢喜心使之行六度万行。

世尊所言无有相状之殊胜布施,我即以此行布施波罗蜜多。生生世世中,无数众生以乞讨过活,我发愿以饮食、药物、宝伞、宝幢、珍宝等给予此类乞丐,且以大悲心不希求果报赐与他们。愿我能见他们得解脱,愿我能为利益如此众生甘愿舍弃一切。为利益众生,极难布施之自己眷属、城市、王位、宫殿、子女、乃至自身皮肤、血肉、骨骼、头、及至生命,愿我皆以欢喜心布施舍弃。过去无人行之布施、未来行持菩萨道众人任谁亦无法布施之物,我愿舍弃。无数生生世世,为获菩提,愿我能行布施。不惟自己布施,也能劝众人布施。

愿我以种种难行之行,持清净戒律,行净戒波罗蜜多。

愿我于难忍对境中,行坚韧、安忍波罗蜜多。

愿我以无为法寂灭之方式行精进波罗蜜多,观一切有为法为空性。

愿我能行菩萨道永不退转,为断一切障碍修持空性,以此行禅定波罗蜜多。

愿我能接受一切无生空性,行智慧波罗蜜多。过去、未来诸菩萨以欢喜、坚定心难行此智慧波罗蜜多,愿我能行之。

愿我能使一切众生生大悲心,从初发愿乃至得菩提之间,皆得具足殊胜大悲心。

愿从今乃至涅槃间,为使众多菩萨生起稀有感叹,我布施、持戒等无有丝毫傲慢与执着心。

我为远离七圣财、诸佛未调化、舍法、造诸恶业、趋入恶道等众生发愿,不希求自己安乐果位,以欢喜、坚定心利益此等众生。

为播植善根于一众生心相续中,我愿十大劫中以欢喜心感受无间地狱痛苦。

为播植善根于一众生心相续中,我愿于旁生、饿鬼、贫穷夜叉、困苦众人中感受各种痛苦。

为播植善根于一众生心相续中,我愿利益一个众生乃至所有众生。

愿我能圆满行持,达于赤手空拳或烧坏心相续般调柔境界(原意不明,藏文中亦不甚明了,请深思!)。

愿我除了为成佛而在兜率天变成天子、成为最后有者菩萨外,生生世世不希求天人安乐。

愿我于漫长轮回中,能供养微尘数如来,一一如来前能以微尘数供品供养。

愿我能证悟微尘数如来刹土功德。

愿我能使微尘数刹土众生皆发菩提心。

愿我能使声闻乘众生按自己意愿行各自之道。

愿我能于佛未出世时,以仙人禁行使众生行十善道,使众生具足禅定、神通等。

如有众生贪执己见,有众生信奉大自在天,有众生信奉遍入天、日、月、梵天、帝释、大鹏等,于此众生前,我亦变成大自在天等形象饶益他们。

如有饥饿众生,愿我能用血肉布施、救助;如有痛苦众生,愿我能以身体、生命救护。

愿我能以长期最大之发心利益损坏自己相续、丧失善根之众生。

愿我能于长期轮回中,心甘情愿感受极难忍之痛苦、强烈或中等痛苦。

当婆罗门子护星于贤劫中成拘留孙佛时,愿我能以圣者慧眼照见十方世界微尘数刹土中诸如来广转法-轮及住世景象。

愿我能使败坏心相续众生、造诸恶业及舍弃善法之可怜众生皆得以行持无上菩提;愿我能使此等众生皆行布施等波罗蜜多;愿他们所造善根均为无上菩提之因,从而解脱恶趣束缚;愿我能使此类众生积累福德、智慧资粮,并使之趋入诸如来刹土中,如来当赐与他们无上菩提且为之授记;愿这些众生能获等持、总持、安忍诸功德、并进而圆满果地。

愿我能以种种法使众生守持如来刹土,众生亦欢喜接受。

愿我于拘留孙佛出世后能以各种供品供养世尊,且于拘留孙佛教法下出家,精进持戒、闻法、修持等持,并为趋入恶道、造不善业诸众宣讲佛法,使之调柔身心,接受我之劝化。

愿我于如来教法隐没时,以任运自成方式广做如来事业。

从今乃至人寿一百岁间,愿我能使所有造恶离善众生行持三福德善法(施、戒、修)。

愿我能于人寿一百岁时,往天界为天人宣说佛法并调化诸天天人。

人寿一百二十岁时,整个世间众人陶醉于安乐、地位、美妙身相中。相续中有吝啬心、趋入五浊黑暗之众生,增上贪心等烦恼众生,互相损害、毁谤圣者、舍弃正法等增上不善业、毁坏善法、无惭无愧、现种种疾病、相貌丑陋、持各种恶见、邪见之众,遍满世间。恒时听闻老、病、死、杀害、怨敌、寒热、饥渴、疲劳等不悦意音声,毁坏善根之众充斥世界,他们都已被善知识舍弃。心相续中充满嗔恨之众生,亦已被遍知如来及善知识舍弃。这些众生漂泊于黑暗轮回中,虽以各自业力感召偶或能转生于人寿一百二十岁时之贤劫,但因业力所感,具善根之众也舍弃他们。他们多转生于寸草不生之盐碱等荒凉粗糙之地,此等不毛之地多为微尘覆盖,肮脏污秽、充满蚊蝇、毒蛇、猛兽,并常起暴风骤雨,腥臭恒久不散。污水恣肆纵横,凄凉冷雨难停。庄稼不能成熟,药物、果实、饮食、受用皆不如愿,且多已变成染污、粗糙、与毒药相和之物。众生享用此类物品后,性情粗暴,易生嗔心、吝啬心。他们会憎恨对方并致互相残害;渴求血肉、兽皮;常执兵器杀害有情。众人会以赛马、剑术为乐,并喜握各种兵器。也有众生乐行毫无意义之苦行、丑陋禁行……当此之时,为调化如上种种浊世众生、成熟他们善根,愿我能从兜率天降临人间,入于转轮王种姓父王之贤慧王妃胎中。此时,上至色究竟天,下至金刚大地以上,愿遍满大光辉。愿此光辉于一切时照耀,三恶趣及人天众生皆得以亲睹。愿所有见者能对轮回痛苦生厌离心,能希求涅槃,至少生熄灭烦恼心,最初圣道种子应播下。

愿我以精通一切诸法等持之一法门,亦能于随后劫中宣说佛法,并于母胎中入定十月。

愿我成佛以后,从轮回中所度化众生皆能见我于母胎中以跏趺坐入于摩尼宝般等持之相。

十月期满,以我所积真实福德等持力,愿整个娑婆世界从色究竟天至金刚大地六次震动,众生皆当苏醒。

愿我从母亲右肋降生人间后,此娑婆世界有大光辉遍照,所有众生均得以了知。善根未成熟众生能因之播下涅槃菩提种子;善根种子已成熟众生,能生起等持苗芽。

愿我出生后,脚掌接触大地时,娑婆世界金刚大地以上之大地六次震动,所有四生、五道众生,水里、虚空中众生皆得苏醒。愿此等众生心相续中,尚未生起等持苗芽者,我能使之生出;等持苗芽已生起者,我应使之稳固,使他们于三乘法中获不退转果位。

愿我降生于娑婆世界中后,大梵天、魔王波旬、帝释天、日、月、世间怙主、龙王、非天天王、具神变之夜叉王、罗刹王、龙、非天诸众,为供养故而现在我前。

愿我降生后立刻就能行走七步。

愿我能以自己所积福德等持力,于在场所有眷属前宣说三乘清净佛法。

愿我能调化所有当场眷属中之声闻乘最后有者。

缘觉乘根机众生,我愿他们获殊胜安忍;无上大乘根机众生,愿他们获如大海般金刚定等持。依此等持,愿他们超离三界。

愿我开始沐浴时,诸大龙王能来在我前为我行沐浴。凡见我沐浴者,愿他们皆得现前证悟三乘法中所宣示之功德境界。

任何见我乘马车;做童稚游戏;学工巧;做诸事业;学文学语言;于美女前享五种妙欲;对此世间享乐生厌离心;半夜舍弃王位后,着红色衣、袈裟趋于菩提树下等诸种景象者,愿他们能对三乘法生信,且开始精进修法,并愿我能为他们宣说佛法。

愿声闻、缘觉乘者各获等持境界。

愿我于金刚座吉祥草垫上跏趺而坐,能行持熄灭呼吸、如虚空般禅定。

愿我从禅定中出定后,自己享用芝麻粒之一半,另一半布施乞讨者。

愿我能使娑婆世界色究竟天以下天人均来向我做供养。

愿诸天天人见我苦行后皆能生敬佩心,愿他们亦能行苦行。

愿我熄灭一切声闻乘根机众生烦恼,调化缘觉根机众生成最后有者。

愿龙、夜叉、非天、具五神通仙人为供养我而来在我前,以我苦行之感召,他们全得调化。

愿四大部洲中,种种外道禁行者、苦行者面前均有非人助我调化,非人语于外道:“你等苦行实不究竟,此最后有者菩萨亦在苦行,而他定会成佛,故你等皆应前往一睹,受其劝化。”此等苦行者闻言后均能舍弃各自之苦行来在我前。见我苦行后,各入声闻诸乘,依各自根机而得调化。

愿人间国王、人中英杰、城市中诸人皆能到我苦行之地,并依三乘法而得解脱;愿诸女人为瞻仰我而来到我眼前,且成最后女身,最终各依自己因缘于三乘法中而得解脱;愿飞禽走兽睹我苦行之后,永不再为旁生,并于三乘法中而得解脱;愿饿鬼见我行持之后永不再为饿鬼,并于三乘法中而得解脱;愿无量众生见我苦行后皆生稀有心,于心相续中播下解脱种子;愿我能于漫漫时日中,以跏趺坐厉行苦行;愿我能行过去任一外道、声闻乘者、菩萨众未能行之苦行,未来亦能行如上之众无法行之苦行。

愿我得菩提果时,能以大势力胜伏所有魔众,因前世业力剩余之烦恼魔亦被降伏,现前成就无上菩提。

愿我能使一众生获阿罗汉果位,乃至二、三、四等所有与阿罗汉有缘众生,皆得以我说法而得阿罗汉果位。

愿我即使只为一众生亦能显示数十万神变。

愿我能为可怜众生宣说正见、具成千上万法义之词句;愿此等众生皆据自己根机而得相应果位。

愿我能以智慧金刚摧毁众生心相续中烦恼大山。

愿我能宣说使众生趋入三乘法之佛法,能为哪怕一众生宣讲佛法,并赐其无畏布施。为行布施及赐其无畏,愿我为说法能步行数百由旬。

愿在我教法下多有出家众人,且出家时无有诸多障碍;于我教法下,可怜众与脆弱、忘性大、精神障碍、谵妄、鲁莽、邪见、因烦恼而心烦意乱诸众,及诸女人皆得圆满出家。

愿我具足比丘、比丘尼,优婆塞、伏婆夷四类眷属。

愿有众多大士弘扬我之教法。

愿诸天天人现见真谛;夜叉、龙、非天等能持守八关斋戒;乃至旁生也能行梵净行。

宝藏如来,愿我得菩提时,任何众生以嗔恨心用兵器、火、矛及其它武器损害我,以粗言恶语毁谤我、咒骂我、随处造谣、宣扬生事,施与我有毒饮食,我未断尽业障亦应先成佛。待我获菩提时,众生因前世所生怨恨,以粗言恶语诋毁我,用种种兵器、有毒饮食出我身血,我皆当赐与他们清净戒律、等持、大悲,为他们宣说如天鼓声般妙法,使他们获清净信心而行持善法。愿此等众生业障清净、守持净戒。愿他们皆不以造此等恶业而障碍得离贪、生善趣及无漏法。愿我自己业障亦得以究竟圆满清净。

宝藏如来,愿我获菩提果后,全身所有毛孔每日皆能幻变具三十二相、八十好之如来,此幻化如来能入所有有佛住世、无佛住世、五浊兴盛世界。此等幻现世尊每日于种种刹土中,在造诸五无间罪、舍法罪、诽谤圣者、与恶友交往、趋入声闻乘、戒律不清净、毁坏戒律、犯根本戒、焚毁心相续、善心败坏、丧失善道、趋入轮回深渊、已入恶道等种种众生前,宣说佛法。

何人对大自在天、遍入天生信,愿我即能以此类形象为他们宣说正法。

愿众生于这些刹土中听闻对我功德之赞叹并生羡慕心,且发愿将来转生我之刹土。

此类众生若于临死时,我未能亲去宣说佛法,或未能清净他们心地,则我不欲成佛;此类众生若死后堕于恶趣,亦或不能转生于我之刹土获得人身,则我前此所发誓愿皆当败坏,愿我不能成佛,愿我如来事业不应实现。

其它刹土造五无间罪、趋入恶道众生,若于死后转生我之刹土则有种种相:身体颜色暗淡无光、面如食肉鬼、昏沉迷乱、臭气熏天、毁坏戒律、短命夭折、罹患恶疾、失坏一切财物……为此类众生得度,愿我于娑婆世界之所有四大部洲,从兜率天降入母胎,长大后玩童稚游戏、学习工巧技艺、行持苦行、降伏魔众,及至最后示现成佛、广转法-轮。显示如是相后,最终显现涅槃,并将舍利留于人间。愿以此而调化众生。

愿我得菩提后,仅仅宣说一句法要,亦能使——声闻、缘觉根机众生各自听闻相应乘法语;所有远离资粮之众听闻布施法雨;远离福德、希求善趣众生听闻持戒法语;互相憎恨、各感恐怖众生听闻慈心法语;杀害众生之有情听闻悲心法语;具嫉妒、吝啬心众生听闻喜心法语;迷于色界、无色界众生听闻舍心法语;对欲界生贪之众听闻言其过患法语;反感、厌恶大乘法众生听闻随呼吸生正念法门法语;执持邪见者听闻缘起法语;孤陋寡闻众生听闻不忘失法语;执持恶见众生听闻空性法语;杂念纷呈众生听闻无相法语;欲求炽盛众生听闻清心寡欲法语;心地不清净众生听闻心净法语;善恶混杂众生听闻不忘菩提心法语;狡诈伪善之徒听闻真实无伪法语;失坏信戒者听闻无所依法语。愿此等众生皆得以据各自根机而听闻相应法门。

愿我得菩提后,仅仅宣说一句法要,亦能使——具烦恼心众生听闻善心法语;遗忘善法众生听闻无忘失法语;造魔业众生听闻空性法语;希求胜义谛众生听闻真谛法语;受烦恼逼迫众生听闻无可言说法语;入不平等道众生听闻平等道法语;于大乘法门生稀有心众生听闻不退转法语;对轮回生厌倦心菩萨听闻欢喜法语;未了达善法、智慧、圣谛众听闻离于愚痴法语;满足一般善法众生听闻闻法功德法语;互相用心不平等众生听闻无碍光明法语;疲厌做事众生听闻做事方便法法语;于轮回生恐怖众生听闻狮证法语;为魔众压服众生听闻英勇无畏法语;未见如来刹土众生听闻净土光辉庄严法语;生贪、嗔心众生听闻山蕴法语;现见如来刹土庄严众生听闻无能胜幢如来庄严法语;远离智慧众生听闻明灯法语;蒙蔽于无明黑暗中众生听闻日灯法语;精勤灭尽语众生听闻功德源泉法语;如与我争斗般众生听闻遍入天法语。愿此等众生皆得以据各自根机而听闻相应法门。

愿我得菩提后,仅仅宣说一句法要,亦能使——心不稳固、易于变化之众生听闻稳固不移法语;贡高我慢众生听闻山王宝幢法语;舍弃过去盟誓众生听闻精藏法语;欲获神通众生听闻金刚句法语;欲获菩提果位众生听闻金刚藏法语;希求一切诸法众生听闻金刚般法语;希求了知众生心态众生听闻他心通法语;欲了知其他众生根机之众听闻智慧明灯法语;言谈乏味众生听闻辩才无碍法语;欲获法身众生听闻修行妙法资粮法语;见不到如来众生听闻目睹如来身相法语;一切散乱、忧愁众生听闻寂止法语;欲转法-轮众生听闻离垢法-轮法语;趋入无意义世间学问众生听闻真谛佛法法语;仅观一如来刹土众生听闻广大佛刹法语;欲播下如来相好众生听闻如来相好庄严法语;言语木讷、嗫嚅众生听闻无畏辩才法语;欲获如来一切智智众生听闻无迷乱清净法界法语;反复趋入现世法众生听闻稳固现世法法语;欲希求法界众生听闻殊胜神通法语。愿此等众生皆得以据各自根机而听闻相应法门。

愿我得菩提后,仅仅宣说一句法要,亦能使——远离智慧众生听闻胜妙智慧法语;入歧途众生听闻正道法语;希求如虚空般智慧众生听闻无所得智慧法语;欲求清净六波罗蜜多众生听闻圆满清净六度法语;未圆满四摄者听闻圆满四摄法语;希求四梵住众生听闻平等四梵住法语;菩提法未圆满众生听闻圆满出离心法语;不修智慧、有嗔恨心众生听闻大海手印法语;于无生法生希有心众生听闻心性为空法语;丧失闻法能力众生听闻不忘失法语;相互不喜说爱语众生听闻忠诚法语;于三宝起信众生听闻三宝大功德法语;于佛法无餍足众生听闻法云法语;持三宝断灭见众生听闻珍宝庄严法语;神志恍惚众生听闻无喻法语;受束缚众生听闻虚空门法语;思维别无它法众生听闻智慧手印法语;持如来功德未圆满见众生听闻现量世法法语;曾承侍如来者听闻决定幻变法语;未来宣说唯一法众生听闻一切法门法语;精通一切经部众生听闻诸法本性同等法语;舍弃旧法、六随顺法众生听闻诸法实相法语;精进解脱心乘众生听闻获神变技能法语;随如来秘密而寻思者听闻不随它转法语;不精进菩萨行者听闻智慧殊胜法语;依赖亲友众生听闻随顺他人法语;行殊胜菩萨行众生听闻殊胜灌顶法语;如来十力未圆满者听闻不坏法语;未得四无畏者听闻无尽法语;未得如来不共法者听闻不夺法语;认定见闻无意义者听闻广大誓愿法语;焦虑于现量证悟如来佛法者听闻无垢大海法语;希求佛陀一切智智者听闻如来正等觉法语;未得诸佛意趣者听闻宣说无量无边法门法语。愿此等众生皆得以据各自根机而听闻相应法门。

任何无狡诈心、禀性真诚、愿趋入大乘法菩萨,愿我仅对其宣说一句法,他亦能获八万四千法门、八万四千等持、七万五千总持功德。

为成大菩萨,愿我能具足大精进、不可思议发愿、智慧、殊胜菩提,身具相好庄严、语言善妙可满众生愿;为得无可言说等持,愿我能具足闻法功德;为得无有遗忘,愿我能具足正念;为了知恶劣众生,愿我能最后显示涅槃;为得誓言坚固,愿我具足思维;为永不退失所发誓言,愿我具足加行;为增上地道功德,愿我能获胜解;为能舍弃一切财物,愿我具足布施;为所闻法要融入清净心,愿我具足净戒;为所有众生离于怨恨,愿我具足精进安忍;为积集资粮,愿我具足精进;为神通灭尽定现前,愿我具足禅定;为断除烦恼习气,愿我具足智慧;为救一切众生,愿我具慈心;为不舍弃任何众生,愿我具悲心,为对一切诸法不生怀疑,愿我具足喜心;为能不分别高低,愿我具足舍心;为能起神机妙用,愿我具足神通;为能拥有受用无尽宝藏,愿我具足福德;为了达一切众生心,愿我具足智慧;为了知众生如何证悟,愿我具足妙慧;为得智眼,愿我具足光明;为得意义、法、句、辩才无碍,愿我具足四无碍解;为压服一切造危害者与魔众,愿我具足无畏法;为得如来功德事业,愿我具足种种功德;为能恒久、无畏为众生宣讲佛法,愿我具足正法功德;为广弘如来一切法要,愿我具足光明;为能现前如来一切刹土,愿我具足光辉;为得如来授记,愿我具足神变;为能如实宣说真谛,愿我具足如来幻变;为得究竟四禅足,愿我具足神变;为能趋入如来秘密,愿我能得一切如来加持;为能独立获取智慧,愿我能得法自在;为能实行自己所言,不受任何损害,愿我具足精勤善法之力。

愿我即便宣说一句佛法,也能使入大乘之无量无边众生行持善法且获满足。愿此等大菩萨获不随转智慧、佛法大光明,并于极短时间中获如来正等觉果位。

宝藏如来,其它世界中趋入三乘法众生,如有造五无间罪、根本堕罪、毁坏自相续者,愿以我发愿力使之转生我之刹土。

行不善业、性情粗暴、为非作歹、急躁易怒、野蛮凶狂、无有厌世、饱受束缚众生,愿我以八万四千发心、八万四千种语言度化他们。

此等众生喜不善业、懈怠懒惰,愿我能为其宣说八万四千法门。

大乘根机众生,愿我能为其宣说六度万行法语。

声闻、缘觉根机众生、善根未成熟者、不希求佛法者,愿他们皆能暂时先皈依三宝、后行六度万行。

愿喜杀生者断杀;希求财富者断除不予取;贪执非法行者断除邪淫;乐说粗语者断除妄语;饮酒者戒酒;如是造诸五不善业众生,愿他们守持五戒。

愿我能使不喜善法众生守持即便一日八关斋戒。

愿我能使对善法信心不大众生守持沙弥十戒。

愿我能使圆满求善法者守持具足戒。

所有造五无间罪、烦恼粗大深重众生,愿我能以种种神变、善妙文字语言调化他们,为之宣说五蕴、十八界、十二处法及无常、痛苦、无我空性法;愿此类众生最终趋入寂灭、无畏之涅槃城。

愿我能为比丘等四种眷属宣说佛法。

愿我能为喜辩论众生宣讲辩论经论。

愿我能对于善法不生信众生宣说种种教言。

愿我能为喜念诵者宣说禅定解脱道。

愿我即使只为一众生亦能步行数十万由旬为之显示种种幻变而无有厌烦心。

众生趋入涅槃前,愿我终生均能以等持力度过。

愿我涅槃时,遗体能变成芥子许舍利子以利益众生。

愿我涅槃后,佛法尚能住世一千年,中有五百年为形象佛法期。

任何众生能对舍利塔欢喜供养珍宝、乐器,甚至仅持诵名号一次,顶礼、绕转、合掌一次,或供养一朵鲜花,愿此等众生皆得按其意愿于三乘法中获不退转果位。

任何众生能于我教法中守持一分戒律,或按我所说持戒者,及守持、念诵、为别众宣说,或自己听闻即便只有一偈,皆能生信,且对说法上师供养一朵花或顶礼一次者,愿他们皆得按各自意愿于三乘法中获不退转果位。

一旦佛法隐没、佛教灯火熄灭、法幢倒下时,愿我之舍利能倾到于人间乃至金刚大地之上;此世界缺乏珍宝,愿我之舍利能变成智慧蓝宝石,如火焰般明亮。此舍利又上至色究竟天变成曼达罗花、萨亚扎花等多种花,并降下花雨;花雨中愿传出三宝音声、居士戒等戒律音声,又传出闻、思、修、不净观、呼吸观、四无色禅、十住处、八胜处、止观、三解脱、三乘法等法音。以此法音宣流,色界天人皆能忆念前世善根。愿此等众生能于善法发誓愿,且降临此娑婆世界之人间,教化人行持十善法;欲界天人亦能听此法音宣流,且于听法后能断除有结(三有之结:结指结缚,烦恼因。由烦恼故,心于三界贪著无厌,不行善行,力行恶行,后来定为众苦系缚,故名为结。)喜上界之心与心所,并能忆念前世善根。

愿此欲界天人能从天界降临人间,教化众人行持十善法;愿众多花能于天上变成金、银、海贝、珍珠、蓝宝石等各种珍宝;愿如是珍宝能降于娑婆刹土;待降于娑婆世界后,愿此珍宝能熄灭战争、饥荒、疾病、恶语中伤、毒药等祸患;愿此世界变为安乐、无病、无战争、无束缚等富庶之地;任何触、见闻、享用此等珍宝众生,愿他们能于三乘法中获不退转果位;愿此等舍利能存在于金刚大地以上之所有世间,于兵器恶劫时,将舍利变成安达尼珍宝,安达尼珍宝后又至色究竟天变为曼达罗等鲜花。花中降种种花雨,传出三宝或其它悦耳动听之音。凡此种种愿皆能存在于世;至饥荒恶劫时、乃至疾病恶劫时,愿舍利能变成珍宝,上至色究竟天以下变为各种鲜花,花中降下花雨且出种种妙音。愿凡此种种皆能存在于金刚大地以上之所有世间;愿此等舍利能于贤劫中广做如来事业,使无边无际众生能于三乘法中得不退转果位。

愿我行菩萨道时所教化之初发菩提心、中行六度万行众生,能过恒河沙数劫之后,于无边十方世界中皆获如来正等觉果位。

我得菩提后劝发菩提心之众生,或依我涅槃后之舍利而发菩提心众生,未来于不同佛刹土中获得佛果时,愿他们能以美妙言词赞叹我道:“贤劫时第四位如来释迦牟尼佛出世时,彼劝我等初发无上菩提心。时我辈皆为毁坏心相续,恒时造恶业、无间罪及持邪见者。世尊引导众人行六度万行,故我等乃得以现今成佛且转法-轮。”愿我能如是令其远离众生之轮回,使无量无边众生暂获善趣、终至于解脱。

愿所有希求菩提众生亦能听闻诸如来对我之赞叹;愿此等众生趋于如来前请求道:“释迦牟尼佛当年为何愿摄受五浊兴盛众生而发无上菩提心?”

愿诸如来能为善男子、善女人宣说我初发大悲心、菩提心,中间住持刹土之功德庄严,及以前如何发愿之经过;愿此等希求菩提心之善男子、善女人闻后皆感稀有,并对广大菩提生信;愿他们能对众生生大悲心;愿他们发愿于五浊兴盛刹土中摄受所有造无间罪、行不善业众生;愿诸如来能依他们各自意愿而为其一一授记;除此而外,诸如来亦为此等善男子、善女人宣说释迦牟尼佛涅槃后,其舍利现大幻变令众生初发菩提心、中圆满六度万行、最后成佛之经过。

海尘婆罗门如是在宝藏如来前为利益一切众生而以大悲心发下五百誓愿。海尘随即又请求道:尊者宝藏如来,未来五浊兴盛时如无有如来出世,所有造无间罪众生已趋入黑暗,若我所发利乐誓愿圆满、且能做如来事业,则我定不舍弃所发菩提愿,善根亦不回向其它刹土。也即不以此善根求得声闻、人王之位;亦不希求财富、五种妙欲;不愿以之转生天人、寻香处。因如来曾言:布施能得大受用,持戒能转生善趣,闻法能得大智慧,修行能得妙果位,具福德众生若回向善根则能成办一切所愿。佛所说既如此,则我誓愿如能圆满,我愿将布施、持戒、闻法、修行所得福德尽皆回向众生。我愿入无间地狱为众生代受罪苦、感受无量苦痛,并以之为回向。愿以此善根令地狱众生获得人身;愿他们得人身后听闻佛陀教法,以戒为师;愿此等众生终得涅槃;众生业力如若未能灭尽,愿我死后堕大地狱;愿我身体能成如来微尘数身体,每一躯体皆如山王大,每一躯体能如现今之身躯一般感受苦乐;愿如是之每一身体能于地狱中感受微尘数众生强烈痛苦;如是十方微尘世界中,为利益任何造无间罪、舍法罪、及趋入无间地狱众生,愿我于无间地狱中受诸痛苦,愿此类众生勿堕恶趣,且于佛生欢喜心,并从轮回中得解脱,直至趋入涅槃城;所有十方微尘刹土中,以前世业力感召,有众生生于烧热地狱、极烧热地狱、号叫地狱、大号叫地狱、众合地狱、黑绳地狱、复活地狱中;有众生堕于旁生、阎罗世界、贫穷夜叉、食肉鬼诸类中。愿他们再勿堕落,而我则愿堕入诸恶趣中,惟愿他们得解脱。

人中聋、哑、无舌、无脚、无手、神志不清者,造此诸业之人或感受此种果报之人,尚有食不净粪众生,愿此类众生皆能于各自所处位置而得解脱;如若未能灭尽他们业力,则我愿堕入无间地狱;我得菩提果位时若未能满此类众生愿,则我愿于无边轮回中,恒时于地狱、饿鬼、旁生、夜叉、非天、罗刹、人间感受种种痛苦;

若我愿众生得菩提之誓愿能满足,则我现前如来正等觉智慧,请十方世界无量无边如来为我加持,愿我获得智慧。

世尊,我如是发愿广做如来种种事业,若我于贤劫人寿一百二十岁时现前如来正等觉果位,则请世尊赐予我获无上正等觉菩提之授记。

海尘婆罗门如是发愿已,除宝藏如来外,所有在场天界、地面中之人、天、非天等世间众生纷纷落泪,且五体投地顶礼海尘并说道:“大悲尊者,你之正念深奥无比,且对无边众生生大悲心,发甚深广大誓愿;能以如此广大强烈之悲心利益众生,并已摄受造无间罪等难以调化之众;又能以如此坚韧之耐心护持誓言,我等均已了知。你实为众生妙药、皈依处、无偏亲友,你为解脱众生一切痛苦而发誓愿,愿你如愿以偿,愿宝藏如来能赐予你无上菩提授记。”

辐轮王则涕泪纵横于海尘婆罗门脚下顶礼,且做偈赞叹:“奇哉极为深奥,汝乃不住安乐,汝具度众悲心,我实无法比肩。”观世音自在亦诵偈赞叹:“汝未贪有情,诸根极调伏,诸根获自在,总持智慧藏。”大势至等菩萨众也各自呈偈以作赞叹。其余眷属皆五体投地,合掌称颂,各自做偈以为赞叹。

海尘婆罗门此时于宝藏如来前右膝着地,当此之时,整个大地震动,出巨大声响。从此乃至十方微尘数如来刹土皆震动且出声响。十方所有如来住世、不住世刹土均显现极大光芒,降五颜六色缤纷花雨。诸刹土中菩萨众趋于住持各自刹土之如来前详问缘由,诸如来一一告之道:“于一具清净正念世界中有一宝藏如来,此如来前有一具大悲心菩萨正发愿,宝藏如来欲为其授记,故显现此等妙相。”众菩萨皆问:“此位菩萨何时发菩提心、行菩萨行?”诸如来答道:“此具悲心之善男子现今始发无上菩提心。”