【佛典故事】金刚护法

佛陀在世时,有些出家众因不舍物欲而造作种种恶行,引起居士们的讥嫌。为了让修行人能远离杂染,也护念在家居士的善根,佛陀依不同的缘起制定戒律,使弟子们能依其严持,免于毁犯。佛陀不但赞扬持戒者,也劝导居士要护持持戒人。有一次,佛陀向弟子迦叶及在座大众宣说了一则公案:

佛陀在世时,有些出家众因不舍物欲而造作种种恶行,引起居士们的讥嫌。为了让修行人能远离杂染,也护念在家居士的善根,佛陀依不同的缘起制定戒律,使弟子们能依其严持,免于毁犯。佛陀不但赞扬持戒者,也劝导居士要护持持戒人。有一次,佛陀向弟子迦叶及在座大众宣说了一则公案:

“无量阿僧祇劫前,在拘尸那城有佛出世,教化人间,号为‘欢喜增益如来’。当时的国土宽广、清净庄严,生活富足安稳,不曾听说有饥渴等事,就像生活在安乐国的菩萨们一样。欢喜增益如来住世无量岁数,化导无边众生,最后于娑罗双树间入涅槃。

欢喜增益如来入灭后四十多年,佛法依旧兴盛。当时,有位比丘名为‘觉德’,因为持戒清净,戒德庄严,有许多徒众仰慕追随,听从教化。觉德比丘为大众广说经典,对于佛陀所制定的戒律,不仅教诫弟子们要持戒严谨,也不得畜养奴婢、牛、羊等非法之物。结果,有些破戒比丘觉得觉德比丘如此教化,会妨碍他们贪求物欲的行为,便心生恶念,手执刀杖弓箭,怒气冲冲地来到精舍,想要危害觉德比丘。

当时的国王,名为‘有德’,听说这件事后,即刻赶往觉德比丘的住处,以保护他免于受害。有德国王为护持正法,于这场战斗中勇猛无畏,浑然忘却自身,结果为刀杖弓箭所伤,体无完肤。觉德比丘感念国王的护法之诚,于国王临终前赞言:‘善哉!善哉!国王是护持正法的人,今生如此发心护持,当来之世皆为无量法器。’有德国王听完这段祝愿后,生大欢喜,命终后即往生到阿閦佛国,并且成为阿閦佛的第一弟子。而国王的人民、眷属们,不论是跟随其一起战斗者,或是随喜赞叹的人,都因这次的护法因缘而生不退菩提之心,命终皆往生到阿閦佛国。觉德比丘在教化缘尽后,也往生到阿閦佛国,成为阿閦佛声闻弟子中的第二弟子。”

说完了这段公案,佛陀再度告诫弟子们:“如果正法受到迫害,法将欲灭,大众应当效法有德国王,勇猛无畏,护持正法。当时的有德国王就是我的前身,而说法的觉德比丘即是迦叶佛,因为护持正法的发心,所以得无量殊胜的果报。我也因此因缘而得今日种种庄严身相,成就法身不坏。”

典故摘自:《大涅槃经 - 金刚身品第二》

省思

《大般涅槃经》云:“如来之身,无量亿劫,坚牢难坏,非人天身,非恐怖身,非杂食身。如来之身,非身是身,不生不灭、不习不修,无量无边、无有足迹、无知无形,毕竟清净,无有动摇。”

有德国王不顾自己的性命,以肉身迎向千刀万箭。这一念真诚,坚逾金石,无物可破;这一念发心,至勇无畏,万障消除。因为金刚般的发心,所以成就了金刚身的果报。护法如此,修行岂不同然?若能一念到底,千军无畏,成道可待!

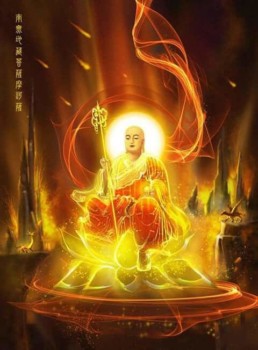

阴历七月十三日:净妙光明大势至菩萨圣诞

阴历七月十三日恭迎大势至菩萨圣诞。

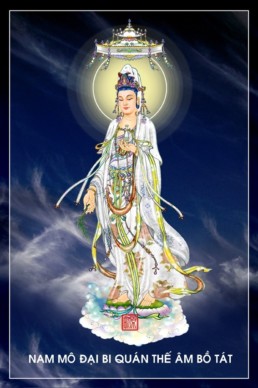

大势至菩萨(梵音名号Mahāsthāmaprāpta,藏音名号Mthu-chen-thob),又译得大势菩萨、遍吉祥菩萨、灵吉菩萨。大势至菩萨以智慧光普照一切,令众生离三途,得无上力,故称大势至。

大势至菩萨真言:唵-散-髯髯-娑婆诃(ōng sǎn ránrán súo pó hē)

《佛说观无量寿佛经》中佛陀曾大体描述大势至菩萨的相貌:

佛告阿难及韦提希。次观大势至菩萨。

此菩萨身量大小亦如观世音。圆光面各二百二十五由旬。照二百五十由旬。举身光明照十方国。作紫金色。

有缘众生皆悉得见。但见此菩萨一毛孔光。即见十方无量诸佛净妙光明。是故号此菩萨名无边光。以智慧光普照一切。令离三涂得无上力。是故号此菩萨名大势至。

此菩萨天冠有五百宝莲华。一一宝华有五百宝台。一一台中。十方诸佛净妙国土广长之相。皆于中现。顶上肉髻如钵头摩花。于肉髻上有一宝瓶。盛诸光明普现佛事。余诸身相如观世音等无有异。

此菩萨行时。十方世界一切震动。当地动处各有五百亿宝花。一一宝花庄严高显。如极乐世界。

此菩萨坐时。七宝国土一时动摇。从下方金光佛刹。乃至上方光明王佛刹。于其中间无量尘数分身无量寿佛分身观世音大势至。皆悉云集极乐国土。侧塞空中坐莲华座。演说妙法度苦众生。

又据《悲华经》中佛陀所说,大势至菩萨前身尼摩王子曾在宝藏如来面前得诸佛授记于未来成佛,号善住珍宝山王如来:

“善男子!尔时,宝海梵志,复白第二王子尼摩言:

‘善男子!汝今所作福德清净之业,为一切众生得一切智故,应回向阿耨多罗三藐三菩提。’

善男子!尔时,王子在佛前坐,叉手白佛言:

‘世尊!如我先于三月之中,供养如来及比丘僧,并我所有身口意业清净之行,如此福德,我今尽以回向阿耨多罗三藐三菩提。

不愿不净秽恶世界,令我国土及菩提树,如观世音所有世界种种庄严宝菩提树,及成阿耨多罗三藐三菩提。

复愿遍出功德光明佛始初成道,我当先请转于法轮,随其说法所经时节,于其中间行菩萨道。

是佛涅槃后,正法灭已,我于其后次第成于阿耨多罗三藐三菩提。我成佛时,所作佛事,世界所有种种庄严,般涅槃后正法住世,如是等事悉如彼佛等无有异。’

“尔时,佛告第二王子:

‘善男子!汝今所愿最大世界,汝于来世当得如是大世界处,如汝所愿。

善男子!汝于来世当于如是最大世界成阿耨多罗三藐三菩提,号曰善住珍宝山王如来.应供.正遍知.明行足.善逝.世间解.无上士.调御丈夫.天人师.佛.世尊。

善男子!由汝愿取大世界故,因字汝为得大势。’

尔时,得大势前白佛言:

‘世尊!若我所愿成就得己利者,我今敬礼于佛,当令十方如恒河沙等诸佛世界六种震动,雨须曼那华,其中现在诸佛各授我记。’

“善男子!尔时,得大势在于佛前,头面着地,寻时十方如恒河沙等世界六种震动,天雨须曼那华,其中现在诸佛世尊各与授记。

“尔时,宝藏如来为得大势而说偈言:

“‘坚力功德, 今可还起,

大地震动, 雨须曼华,

十方诸佛, 已授汝记,

当来得成, 人天梵尊。’

“善男子!尔时,得大势闻是偈已,心生欢喜,即起合掌,前礼佛足,去佛不远,复坐听法。”

又,大势至菩萨在《楞严经》中教导我们要一心念佛。诸佛如母,我等如子,互相挂念,离佛不远,当得往生净土:

大势至法王子。与其同伦五十二菩萨即从座起。顶礼佛足而白佛言。

我忆往昔恒河沙劫。有佛出世名无量光。十二如来相继一劫。其最后佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。

譬如有人一专为忆一人专忘。如是二人若逢不逢或见非见。二人相忆二忆念深。如是乃至从生至生。同于形影不相乖异。

十方如来怜念众生如母忆子。若子逃逝虽忆何为。子若忆母如母忆时。母子历生不相违远。若众生心忆佛念佛。现前当来必定见佛去佛不远。不假方便自得心开。

如染香人身有香气。此则名曰香光庄严。我本因地以念佛心入无生忍。今于此界摄念佛人归于净土。佛问圆通我无选择。都摄六根净念相继。得三摩地斯为第一。

值此大势至菩萨圣诞的殊胜日子,愿我们都能戒杀放生,吃斋茹素,众善奉行,诸恶莫做。

南无大势至菩萨。

~~~~~~~~

无垢净光大陀罗尼

《盂兰盆经》——解倒悬佛教的孝经

按照佛所设的僧伽制度,僧人平时都是游化四方,托钵乞食的。但在每年的四月十五日起,到七月十五日止,这三个月中,僧人必须安居寺内,坐禅修学。

过了七月十五日,又要到各地去游行托钵丁。四月十五日到七月十五日禁止外出,这三个月因为正值夏季,因此也叫做“结夏”。三个月中,在寺内坐禅修学,叫做“安居”。

七月十五日,安居结束,叫做“解夏”。由於僧人们经过三个月的用功修学,多有得道者,所以;三世诸佛,尽皆欢喜。因此,七月十五日这一天称为“佛欢喜日”。

七月十五日,又是“佛自恣日”,自恣,意思是随意。僧人们安居完毕后,要开一个会,在会上,每个人都要请求清净大众,随意批评自己在三个月内所犯的过失。

有了过失,就要向大众忏海。这样做,可以使自己身心清净,易于得道。所有的寺庙襄,在七月十五日,都要举行这样的会议,所以七月十五日也叫“僧自恣日”。

我国的寺庙,在七月十五日,总要举行“盂兰盆会”,这是根据《盂兰盆经》做的。《盂兰盆经》篇幅虽不长,影响却很大。

《盂兰盆》是梵语,意思是“解倒悬”,就是解除饿鬼倒悬之苦。

《盂兰盆经》中讲:释迦牟尼佛在世的时候,他的弟子目连尊者,已得道果,便欲济拔他的父母。目连尊者用天眼观察他的父母亡后在何处?发现亡母堕在饿鬼道中,苦痛万状,於是目连尊者就用鉢盛满了饭,请他的母亲吃,当他的母亲将要吃饭时,饭到嘴边,变成火炭,不得下咽。

目连睹此情况,悲哀涕泣,回去告诉释迦佛。佛说,你的母亲,因有罪业,堕在饿鬼道中。你虽己得阿罗汉道果,但不能救拔你母亲的苦难。于是佛告目连,叫他在七月十五日这一天,具多百味五果等,尽世的美食,置于盆中,供佛及僧。

仗此功德,不但已故父母可以解脱饿鬼之苦,还可以令现在父母寿命百年无病,无一切苦恼之患。乃至七世父母,离饿鬼苦,生人天中,福乐无极。所以一切佛弟子,都应在每年七月十五日这一天,作盂兰盆会,供佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。

子女有赡养父母的义务,佛教也非常重视赡养父母,非常重视报父母养育之恩。“孝养父母”是净业一二福之首。

《盂兰盆经》讲到,不但要报现生父母之恩,还要报过去七世父母之恩。我们今天举行“盂兰盆会”就是为了报父母恩。我们除了修盂兰盆供,仗三宝功德,愿求现在父母寿命百年,安逸快乐,过去七世父母,离三途苦,生人天中,福乐无极,也要尽自己实际赡养父母的义务,使家庭和乐,老有所养。

为人父母的,也要慈爱子女,教育好子女。同时,还应当多修功德,多做有益于人民的事。以此功德,回向过去多生父母,往生极乐世界,亲见弥陀慈尊。永离生死,成菩提道。

凡厥生灵,皆依恃怙。父母之恩,均于天地。依法修供,是为真能报父母之恩。依法修供,不但父母得福,本人世将获得无量无边的福乐。这就是自利利他。

~~~~~~~~

大力乌刍涩么金刚曼荼罗请召陁罗尼

三魂七魄,看看哪个已不在您身上?

人有多少魂、多少魄?俗话说,三魂七魄。那是哪三魂?哪七魄?我们经常说,“这孩子丢了魂了”、“这个女人的眼睛勾魂摄魄”、“某某又被那狐狸精给勾走魂了”……这些说法只是开玩笑还是有它的生理、病理意义?这就是我们接着要谈的内容。

人有三魂,三魂的名字分别是胎光、爽灵、幽精。三魂是神的三个组成部分。人若丢一个魂还可以,丢两个魂还能活着,若丢三个魂人就成了行尸走肉了。

中医判断人生死的标准是什么?现代医学在二三十年前判断人生死的标准是看心脏,有没有心跳,有没有呼吸。但是后来发现好多没有心跳、呼吸的人过了很长时间又被抢救过来了,所以就把判断死亡的标准改成脑死亡。但是被他们判断为脑死亡、植物人的人又被很多中医给抢救过来,所以他们现在还在纳闷怎么判断人的生死。而中医认为,当一个人失神以后,尽管他的肉身还在走,还在动,还在吃,还在喝,但是他已经死了。就如臧克家的诗:“有的人活着,他已经死了。”

三魂中最重要的是胎光。

这是生命之光,如果它没了,这个人也就没了。有位老中医给一位老总看病,号完脉以后说:“你准备后事吧。”那人一听:“你这中医,说你神,你也太神了。那你说我哪天死?”这位老中医就告诉了他死的具体日期。那人当场就说:“到那天,王府饭店我摆几桌,请你吃饭。”这位老中医的儿媳妇也是学中医的,中医学院毕业出来的,就跟这个老总解释说:“我爸这人老派,说话您别介意,他这是胡说八道呢。”

最后这个老总要给老中医钱,老头说:“我不收死人的钱。”结果那老总真的就没活过老中医说的那天,还没摆什么宴席就死掉了。我看这个电影的时候,已经中医学院毕业参加工作了。当时心想:“这有点太玄了吧?我是学中医的,我就不信。”10年以后,我再看这个片段,就真相信了。也就是说,古代的中医就是这么看病的。他先看一个人的神在不在,胎光还在不在,通过这个就能判断人的生死。

第二个魂叫爽灵。

“灵”是由“靈”简化而来。大家要学中医或学古代的道家思想,还需要把繁体字捡起来。“靈”是什么意思?底下一个巫,通过念咒语、动嘴来与天地沟通。这种仪式古代叫祝由。我们现在还在说“祝你生日快乐”,还在用这个“祝”字,但是已经很少有人知道它最初的意思了。祝,然后乞求下雨。念的咒跟天地沟通了,下了雨了,这就叫靈。每个人都有爽灵,这个灵是很快的。

爽,就是快的意思。很多人有心算的本事,包括一些白痴天才,随便告诉他一个日子,他能告诉你那天是星期几。这是无法用逻辑推出来的,是一种天赋的本能。爽灵决定了人的智力、慧力以及反应的快慢。我接触的孩子很多,有天生呆、傻、痴的,也有生而神灵的,每个人的禀赋都不一样。禀赋来自于哪里?魂的一部分——爽灵。所以孔子说“生而知之为上,学而知之亚之”。而那些弱智的孩子或自闭症的孩子丢了个什么魂?就是因为丢了个爽灵。

还有一个魂叫幽精。

它决定了人的性取向和性能力,决定人将来会爱什么人。我们常说的“被什么人勾去了魂”,这里的魂指的就是幽精。同性恋的性取向也是由它决定的。同性恋能改吗?不可能,因为幽精决定了人的性取向。很多人失恋以后痛不欲生,看谁都不顺眼,再也没有爱的欲望,那是因为幽精丢掉了,其实就是伤神了。我们说某个人“黯然销魂”、“黯然神伤”、“魂飞魄散”,这里的魂都是指幽精。

以上是我们说的“魂”的组成。那么当人睡觉以后,这些魂,特别是胎光,会处于一种什么状态?它们本来照耀着全身,这时候就开始把光调暗了,人就开始睡觉了。但是谁还在工作呢?是魄。

学过中医理论的人都知道,肝藏魂,肺藏魄。人死的时候魄也会离开人体,那魄从哪儿离开人体?中医认为人体有一个门,叫魄门,它是魄离开人体的门。魄门就是肛门。所以古代人抢救快死的人,第一件事是塞住肛门。很多人死的表现也就是屁滚尿流,大小便失禁。下面我们说一下七魄的功能。

第一个魄主宰人的呼吸。

那些睡着了以后打呼噜的人,就是因为这第一个魄有问题。我们经常说“这人真有魄力”,有没有魄力要看睡着之后的那个样儿。睡着了之后像个婴儿一样,呼吸均匀,不翻身,不扭动,一觉到天亮,那才叫有魄力。呼吸有问题,不是被憋醒就是被痰堵得闷醒,或者是在睡觉的时候老是咳嗽、喘,不能平卧——有些人睡着了就得垫高,不能平卧,都是这个魄有问题。那治疗这个魄我们主要治哪儿呢?主要调整肺和大肠的系统。

第二个魄主宰心跳。

睡眠当中,心跳突然加剧,血压突然升高,或者心动过缓,甚至干脆有间歇停跳的人,就是这第二个魄有问题了。

第三个魄主宰消化。

假如晚上吃完饭,第二天早晨又饿了,因为吃的东西都被消化掉了。这说明主宰消化的魄没问题。那些早晨起来一刷牙就恶心、满嘴口臭、不想吃饭、昨天吃的东西都顶在嗓子眼或者搁在心口窝的人,就是主宰消化的魄有问题了。

第四个魄控制水液代谢。

假如晚上喝了水,第二天早晨起来撒一大泡尿,挺痛快。这说明控制水液的魄力很强,不仅能把水消掉、化掉,而且能憋得住。魄力不强的人就得起夜了,晚上喝点水就得起好几趟夜。起夜还算好,有的人干脆做梦找了个厕所,“哗哗哗”一尿,结果尿一床。这是控制水液代谢的魄有问题了。

第五个魄修复生殖功能。

假如晚上有性生活,累了,睡了一夜,第二天早晨又“性致”勃勃。这说明主宰生殖功能修复的魄很好。假如晚上有了性生活,第二天累得腰酸腿疼起不来,“从此君王不早朝”,这说明这个魄用得过多或者恢复能力太差。

第六个魄知冷知热。

人睡着了之后还有觉,如果很冷的话,在睡梦中也会盖上被子。知冷知热的魄如果出问题,会怎么样呢?很容易第二天就感冒。好多孩子都是吃多了蹬被子,第二天流稀鼻涕、着凉。还有些人该热的时候不热,该冷的时候不冷,睡着了以后出一身汗,起来以后褥子上都是一个汗水湿透的人形。更年期后的人和那些患有呼吸睡眠暂停综合征的人,都容易在夜里憋出一身汗。这都是因为这个魄有了问题。

第七个魄具有警觉功能。

魄过于警觉的人,有点风吹草动就紧张,睡觉得开着灯关着门,老公一出差就睡不着觉。还有的人因为魄过于不警觉,睡着了跟昏过去一样,小偷把家搬空了都不知道。无论太过于警觉还是太过于不警觉,都说明魄出了问题。

对于一个有魄力的人来说,比如第二天早晨要6点钟起床,住在家里不用靠闹钟叫,住在宾馆的不用morningcall,只要睡觉之前跟自己说一声:“明天6点得起。”到第二天5点55分,他就能醒了。谁在帮他看表算时间呢?谁在睡着了还在照顾他呢?那就是他的魄。我们如果想提高自己后天的我和先天的我的交流能力,就要从这些小事上去锻炼。

~~~~~~~~

读诵《妙法莲华经 - 药草喻品第五》

【佛典故事】双德双福遇佛成道缘

在舍卫国的某个村庄中,住着一户贫穷人家,女主人怀胎十月,生了一对相貌十分庄严的男婴,夫妻俩为他们取名为双德、双福。

约两个月后的某一天,母亲外出捡柴,父亲牧牛后返家休息,忽然听到两个儿子在隔壁自责的声音。其中一个儿子说:“我过去生努力修行,却在快成就道果时,起了一念愚痴,认为生命可以恒常不变,因而贪恋富贵,放纵自己,结果只得到短暂的快乐,导致累劫在生死海中轮回不已,今世又投生于贫穷人家。”另一个儿子则说:“过去生我也曾勤苦用功,却不知持续精进,以致于数世皆遭遇种种苦难,这些苦果并非他人给予,而是自作自受,只能独自承担。”父亲听了以后,以为这两个孩子是鬼怪投胎,便打算在未成祸患之前就烧死他们。

父亲来到田边,捡拾柴火搬回家中,母亲返家见了觉得奇怪,便询问丈夫,于是他将孩子间的对话一五一十地告诉妻子。妻子听了虽然错愕,仍然怀疑不愿相信。过了几天,夫妻俩假装外出后,又偷偷跑回家观察孩子的言行,所见所闻与男主人之前描述的一样,于是这对夫妻下定决心要火烧其子,永绝后患。

此时,佛陀以天眼观察,知道这两个孩童的得度因缘已经成熟,于是来到这个村庄,身放五色光芒,普照天地,山川树木皆呈现金色。村民们见此瑞相,无不至诚顶礼佛陀。接着,佛陀来到双德、双福的家中,二儿见到相好庄严的佛陀,也非常欢喜踊跃。夫妻将之前听到的对话及原先的计划如实禀告,并且请示佛陀:“这两个孩子是什么鬼魅,为什么言行举止这么奇怪呢?”

佛陀告诉这对父母及村民们说:“这两个小孩并非鬼魅,而是福德之子。他们在迦叶佛时共同出家修行,却在快成道时起了邪念,只想得天福、享荣华,而退失道心。自此,因缘甚深的两小儿,便多生业果相连,同为双胞胎,不断轮回。但因其过去生出家、供佛的福报,使他们有得度的因缘,并且知道过去生的事。”于是世尊说了一首偈子:

大人体无欲,在所照然明,

虽或遭苦乐,不高现其智。

大贤无世事,不愿子财国,

常守戒慧道,不贪邪富贵。

智人知动摇,警如沙中树,

朋友志未强,随色染其素。

此时,两小儿忽然长大成八岁孩童的模样,并现沙弥相,证阿罗汉果,父母也因听闻佛陀开示心开意解。村庄中的人民亦因亲眼目睹此事且见佛光明庄严的形相,而得须陀洹果。

典故摘自:《法句譬喻经 - 明哲品第十四》

省思

省庵大师说:“若以修行为苦,则不知懈怠尤苦。修行则勤劳暂时,安乐永劫;懈怠则偷安一世,受苦多生。”修行的路上,必定会遭遇许多逆境及考验,想要坚持不退,需有坚定的信心作为后盾,再加上精进心,如此才能破魔灭恼。此外,善知识的提携也非常重要,能在迷惘之时,使我们不致偏离正道。修行若能勤修福慧,得内因外缘齐备,必能有所成就。

~~~~~~~~

读诵《大方广佛华严经 - 世主妙严品第一之五》

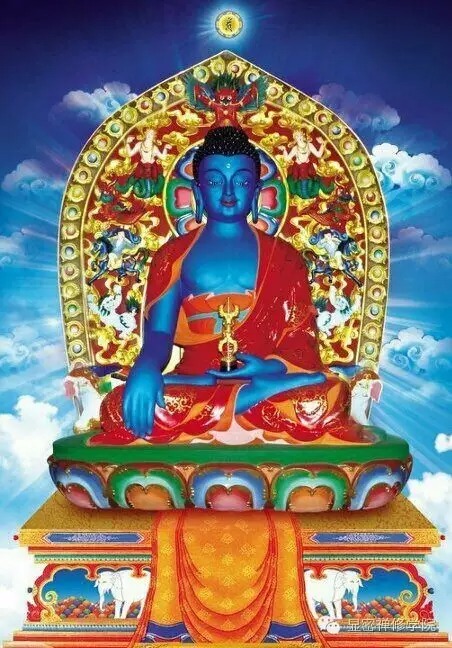

藏历六月初十:佛菩萨应化身莲花生大士圣诞

藏历六月初十是莲花生大士的圣诞日。

莲花生大士,印度佛教史上最伟大的大成就者之一。公元八世纪,应藏王赤松德赞迎请入藏弘法,成功创立了西藏第一座佛、法、僧三宝齐全的佛教寺院——桑耶寺。

他教导藏族弟子学习译经,从印度迎请无垢友等大德入藏,将重要显密经论译成藏文,创建显密经院及密宗道场,开创了在家出家的两种圣者应供轨范,如是等等,奠定了西藏佛教的基础。

藏传佛教尊称他为咕汝仁波切(意为大宝上师)、邬金仁波切(乌仗那宝)。通称贝玛迥乃(莲花生)。据多罗那他于1610年所著《莲花生传》所载,约于摩揭陀国天护王时出生于邬金国王族。圣诞日:藏历六月初十。

首位将藏密传入汉地的宁玛派教传三十二代祖师诺那呼图克图谓莲花生大士是弥陀身、观音口、释迦心,合诸佛菩萨身口意之三密金刚应化身。

释迦牟尼佛授记莲花生大士

莲花生大士传记

莲师七句祈请文

邬 金 刹 土 西 北 隅

莲 花 蕊 茎 之 座 上

稀 有 殊 胜 成 就 者

世 称 名 号 莲 花 生

空 行 眷 属 众 围 绕

我 随 汝 尊 而 修 持

为 赐 加 持 祈 降 临

革 日 班 玛 斯 德 吽

在莲师圣诞这一天,让我们虔诚祈请莲花生大士降临为众生施加不可思议加持。

虔诚皈依顶礼莲花生大士。

莲花生大士千年前惊世预言信

许多人都知道七百多年前的法国大预言家诺查丹马斯的惊世预言,但是很少有人知道藏传佛教的创始人莲花生大士在一千多年前对我们这个时代的预言,很多预言在今天看来是那样的令人震惊和发人深省。

熟悉或了解藏传佛教的朋友都知道莲花生大士,他是藏传佛教的创始人。在佛教的记载中,莲花生大士是古印度邬金国人,是阿弥陀佛、观音菩萨和释迦牟尼佛的身口意三密之应化身,为利益末法时期之众生而化生于人间。

公元八世纪,应藏王赤松德赞迎请入藏弘法,他以密宗法术——收服藏地凶神邪崇,使之立誓拥护佛法。他还教导藏族弟子学习译经,从印度迎请无垢友等大德入藏,将重要显密经论译成藏文,创建显密经院及密宗道场,发展在家、出家两种僧团制,奠定了西藏佛教的基础。

因此,莲花生大士被认为是藏传佛教初兴之时的大阿阇黎(金刚上师),开创了藏传佛教。藏族人民非常敬爱莲花生大士,因此称他为“咕噜仁波切”,意为“宝上师”或“珍贵的上师”,或有时称他为“白玛卡拉”或“白玛炯涅”。

许多金刚乘弟子都知道,昔日莲师弟子曾向邬金教主莲花生大士请教说:“请上师慈悲开示,末法恶世的时代,是什么时候来临呢?”莲师很慈悲地说道:“当铁鸟在空中飞行(即天空中有飞机飞行),铁马在地上奔驰(火车和汽车)的时候,就是末法时代到来,这个时候佛教密法将会兴盛并且弘传全世界。

在这个末法时候,全世界会出现这样的情形,君王不象君王,人臣不象人臣,父亲不像父亲,儿子不像儿子,父子更像是玩伴。女人不守贞节,男人淫欲不检,佛教末法的许多败相征兆都浮现了。”

莲师又预言说:“很奇妙啊!那个时代的车子不用马匹来拖拉,自己可以发动行驶。很奇妙啊!那个时代的青少年,为什么脚底下要踩着牛角,且装上轮子滑来滑去呢?很奇妙啊,那个时代的人们,不必出门,每天只要坐在镜子前面,就可以知天下世事了,且更可互通讯息啊!真是神奇啊!”也许大家看到这里都明白,汽车, 滑板,液晶屏,都是现代人很熟悉的东西了。

莲师进一步说,那个时代,很多出家人追求名利,云游四方欺骗信众,处心积虑收取别人的财物,拥有个人私产但却不做佛事,不诵经文而沉湎于歌舞娱乐之中,破戒却心中没有愧疚。

关于众生,莲师说:那个时代,会有女子在夫妻间进行挑拨(第三者插足),不孝的儿女将父母赶出家门,兄弟间为家产打架,造下五业却不起惭愧心,佛陀的教育渐渐沦丧。近亲之间会出现乱伦,很多人沉溺于赌博之中,瘾君子整天吞云吐雾,酗酒的人贪恋杯中之物,佛像法本器物沦落到市井上成为商品,很多人将祖先传下的珍宝卖给外国人,由于滥砍滥伐造成水土流失,导致自然灾害频发,城市里盗贼四起,乞讨的人遍布城市。

铁龙年魔众入水域,(2000年即藏历铁龙年:发生震惊世界的俄海军库尔斯克号核潜艇海难等)水灾地崩恼害众人命,铁蛇年魔众入风雷霜雹,殃及众生遭逆苦困厄(2001年既藏历铁蛇年:发生热带风暴阿里森林造成损失60亿美元、印度大地震亡14000人等)。

水羊年多有疫情传染流布(2003年即藏历水羊年,发生非典疫情造成全世界恐慌等)。酒食过多者因脑血管疾病死,嗜好赌行者因胃疾死,恶口兴谤者因喉病死,吸烟过量者因肺病死,食蛋蒜者梦魇恼乱死,猎杀兽畜者肝肠病死,造作诸业者悉得种种苦病死。

木鸡年佛教式微,鬼魔众等易于加害,土牛年世界刀兵起(藏历土牛年世界会爆发大的灾难),很多人会于战火中丧命。

莲师的这些话,在今天看来,是这样的触目惊心。人类对于大自然疯狂的掠夺,虽形成前所未有的物质繁华,但是道德沦丧,盗乞四起,疾病流行,各种社会问题接连浮现出来。如果我们再不加以警觉,收敛自己的行为,终有一天会毁于自己的“文明”之中。

猴年猴月的初十,是莲师离开藏地前往罗刹国的日子。2016年正是藏历火猴年(再过60年我们才能再遇见这个殊胜的莲师本命年),与莲师有着甚深不共的因缘。当年莲师离开时,曾对所有大臣和人民讲过:“每逢这一天,我必定会来到人间,对所有的人进行加持。”

不仅是猴月,每个月的初十,也是一切时间之王。 尤其在猴年的每月初十,莲师更会在南赡部洲示现千万化身度化众生,这是他的承诺。在莲师传记中,记载了每月初十,莲师利益众生、降伏鬼神的不同应化事迹。

~~~~~~~~

常诵五菩萨心咒,可得美丽相貌,可得大智慧,可增无尽财富

修观音菩萨、绿度母、作明佛母、准提佛母、尊胜佛母这五位菩萨心咒,可得美貌,可得财富,可得人心,可消除障碍违缘,可忆起前世,可往生成佛。

一、观音心咒

唵(ong)嘛(ma)呢(ni)叭(ba)弥(mi)吽(hong)

功德略说:

1、仅诵一遍即获无量功德

2、诸佛菩萨云聚、天龙夜叉等守护

3、获得辩才、智慧、慈悲、圆满六度

4、令众生见闻接触皆得不思议利益

5、成就三摩地

6、往生净土

7、清净业障、消除违缘

8、消除疾病

二、绿度母心咒

嗡(ong) 达(da)咧(lie) 都(du)达(da)咧(lie)都(du)咧(lie) 梭(suo)哈(ha)

功德略说:

观世音菩萨帮助众生离苦,现出绿度母形象,常念绿度母心咒,能断轮回病苦之根源,免除一切魔障,也能够去除瘟疫种种病苦,消除世间一切灾难,增长寿命、福慧,凡有所求无不如愿灵应如响。

三、作明佛母咒

嗡(ong) 咕(gu)噜(lu) 咕(gu)列(lie)耶(ye) 梭(suo)哈(ha)

功德略说:

对现代人来说有下列情況,不论男女都可选择受持咕嚕咕咧佛母密法。

1、本身犯邪桃花者

2、要脱离男女感情恶缘,或改善男女相冲相克之命者

3、想化解外遇、婚外情者

4、子女叛逆不听话、或父母与子女命中相克者

5、人缘很差、惹人怨者

6、想求善姻缘,或想闪过恶姻缘者

7、想增加公司业务与人沟通能力、并增加属下对您的向心力(即增加好人缘)

8、想令上司对您有好感吗?(即化解您与上司之相克)

9、想增加领导统御之能力者

10、全家来受此法,必全家和乐平安

有一仁波切曾这样说过:“在西藏咕嚕咕咧佛母法之广大灵感,就如同汉地修准提佛母法一样的广大灵感……”

四、准提咒

南(nan)无(mo)萨(sa)多(duo)喃(nan) 三(san)藐(miao)三(san)菩(pu)陀(tuo) 俱(ju)胝(zhi)喃(nan) 怛(da)姪(zhi)他(tuo) 唵(ong) 折(zhe)戾(li)主(zhu)戾(li)准(zhun)提(ti)娑(suo)婆(po)诃(he)

功德略说:

佛在祗园会上,因哀怜众生,易堕三途而说,不问在家出家、饮酒食肉、有妻子,不拣净秽,但至心持诵,能使短命众生,福寿无量,令现世得无量福,凡所求,无不称遂,如如意珠一切随心,功效很大。

五、尊胜佛母心咒

唵(ong)普(pu)隆(long)娑(suo)哈(ha) 唵(ong)阿(a)弥(mi)达(da)阿(a)优(you)达(da)底(di)娑(suo)哈(ha)

功德略说:

1、此尊胜佛母是主长寿及净障的女本尊。

2、听闻此咒之有情,永不堕恶趣,天神亦不堕畜生道。

3、洗身、穿净衣、受八戒,并持此咒一千遍。即使应命尽,亦能延长寿命,净除无明障,消除疾病。

4、在动物耳边持咒,令闻者,最后一生为畜生。

5、重病临终前,闻此咒,消病障,不堕恶趣,往生净土,不再胎生。

6、持咒二十一遍,吹气于芥菜子上,洒于重大恶业有情皮肤或骨头上,有情立即脱离恶趣,转生善道。

7、将咒放于塔内、屋内、屋顶幡旗或身上,触影及风吹,皆除恶趣业。

~~~~~~~~

读诵《妙法莲华经 - 信解品第四》

【佛典故事】佛度莲花

释迦牟尼佛在罗阅祇国的时候,城内有一名风尘女子,名叫莲花,姿容端正,国中无双。豪门子弟都很仰慕她。

有一天,莲花厌弃了糜烂的生活,决心出家,就向释迦牟尼佛所住的山中走去。中途,她到清澈的泉边饮水、洗手,水面上映出她如花的容貌,她心里顿生悔意,自言自语道:“人生于世,难得这么端庄,为什么不及时行乐,而要去出家呢?”于是,她就转身往回走。

释迦牟尼佛知道度化莲花的因缘已经成熟,就化作一名少妇,端正绝世,比莲花漂亮千万倍,迎面向她走来。

莲花见到少妇,惊叹于她的美貌,问道:“你从哪里来?怎么独自行路?”

少妇回答:“从城中来,现在想回家了,待会儿咱们搭伴一起走吧!先到泉边休息一下如何?”

两人就到泉边闲聊。少妇感到疲倦,就枕在莲花膝上小睡。

过了一小会儿,少妇突然间死去,身体膨胀腐烂,体液外溢,遍身生蛆,牙齿和头发脱落下来。

见此情景莲花异常恐惧,心想:好好的一个人,怎么就这样死了?……这个人这样,我岂能免于无常?看来还是要精进学道。她立刻起身,向佛陀的精舍走去。

到了佛陀面前,莲花五体投地顶礼佛足。行完礼,莲花将路上所见所闻告诉佛陀。

佛陀告诉莲花:“人生有四件事不可避免:一者,年轻少壮难免老去。二者,再强健的身体也难逃一死。三者,亲朋好友欢聚娱乐终须别离。四者,积累再多的财富最终也有散去的一天。”

佛陀又为之说了一首偈:

老则色衰 所病自坏

形败腐朽 命终其然

是身何用 洹漏臭处

为病所困 有老死患

嗜欲自恣 非法是增

不见闻变 寿命无常

非有子恃 亦非父兄

为死所迫 无亲可怙

莲花闻法欣然释怀,思维片刻,请求佛陀让其出家为比丘尼。得到佛陀赞许之后,莲花头发自动掉落,立刻成为比丘尼。莲花又于佛前思维止观,证得阿罗汉果。

故事出自《法句譬喻经 - 无常品》

~~~~~~~~

读诵《大方广佛华严经 - 世主妙严品第一之四》

曾经自作还自受,一生杀业累世还

顶礼大恩金刚上师带安来

顶礼十方三世诸佛菩萨

顶礼一切空行护法诸尊

本文由上师法事纪实编辑而成。为保护事主隐私,文中皆为化名,若有雷同,纯属巧合。通过阅读此纪实,我们当知三世因果真实不虚,犹如自然法则,运作无碍。

苏女士有一小孩,今年十一岁。多年前,在小孩四到五岁的时候,小孩身体过敏反应非常严重,全身上下皮肤都长得不像样,而且不能碰任何荤菜,稍微一吃,身体都会有很激烈的反应。

这样持续了一两年,在小孩五到六岁时,苏女士开始接触佛法。周围的人也常常给予她一些帮助和教育,告诉她,这种情况是有原因的,劝她多念佛经。于是从那时开始,爱子心切的苏女士开始念经吃素,希望佛菩萨慈悲,帮助她的小孩。

就这样,苏女士诚心念经吃素持续了五六年,小孩的情况有所改善,而荤菜也不是完全不能碰了。但是苏女士还是会让她吃一些荤菜。一方面,她担心不吃荤,女儿的身体会营养不良不能健康成长;另外一方面,她又觉得吃荤不好。苏女士为此十分苦恼,不知道后面如何是好。

2014年年底,苏女士在微信上寻求到了上师,祈请上师能够观照一下她的孩子。

上师慈悲,在禅定中观照了她们的因缘,得知小孩之前曾经投生猫类,再往前追溯是鱼类,再往前是马类,再往前是牛类,再前面是猪类,再前面是狗类,再前面是驴类,最后追溯到再前面发现小孩曾经是屠夫。

观到小孩曾为屠夫这里,上师就不再继续往前看了,因为从屠夫之后至今累世果报的因缘已经找到。小孩之前身为屠夫时造下很重杀业,因此才会堕落畜生道,在其中轮回了很久。此生能得人身实在是很不容易。而杀业过重的人,天生体弱多病。这就是为什么小孩四五岁时全身皮肤很糟糕,至今身体比较弱。

上师叹了一口气,为苏女士慈悲开示:

“你小孩在很多世之前曾为屠夫,造下很重杀业。他因此在屠夫之后于畜生道中徘徊了很久,累世为动物之身。此生得以重获人身,实属不易。杀业重的人,天生体弱多病,这也是为什么小孩自小身体不好。

小孩自出生开始不能食荤,是让他此生要好好持戒。你于过去多年念经食素,仗此功德,让你小孩情况有所好转。杀生的果报非常严重,多病短命。所以你应当让他继续吃素,不要吃荤再造杀业,因为吃素即是放生,可减轻他的业报,对他一生都好。如若他继续吃荤再造杀业,则他今后一生的劫数都会成熟显现出来,实是不智之举。”

苏女士眼中带泪,心疼小孩,在感慨之余,表示今后会慢慢改进,对上师感激不尽。

在《善恶因果经》中记载,当年在舍卫国只树给孤独园,阿难尊者看到世人同样为人却有美丑强弱,贫富贵贱,长命早逝等等不同际遇,不禁悲悯众生,问佛陀,这是什么缘故。佛陀慈悲为众人开示众生善恶果报因缘,末了,佛陀总结言:

如向所说种种众苦皆由十恶之业。上者地狱因缘。中者畜生因缘。下者饿鬼因缘。

于中杀生之罪能令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者短命。二者多病。

劫盗之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者贫穷。二者共财不得自在。

邪淫之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者妇不贞良。二者二妻相诤不随己心。

妄语之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者多被诽谤。二者恒为多人所诳。

两舌之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者得破坏眷属。二者得弊恶眷属。

恶口之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人间得二种果报。一者常闻恶声。二者所有言说恒有诤讼。

绮语之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人间有二种果报。一者说正人不言受。二者所有言说不能辩了。

贪欲之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者贪财无有厌足。二者多求恒无从意。

瞋恚之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者常为他人求其长短。二者常为他所恼害。

邪见之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人间得二种果报。一者常生邪见家。二者心恒谄曲。

诸佛子。如是十恶业道皆是众苦大聚因缘。

因此可知,如人造下严重杀业,重者堕地狱受无量大苦,中者堕在畜生道生为动物际遇可怜,轻者堕为饿鬼受尽饥渴之苦。如果好不容易得了人身,则寿命会比较短,并且一生多病。

古语赞叹天下慈母有云:“慈母手中线,游子身上衣。”苏女士如天下众多爱子心切的母亲一般,为了自己的孩子,克服自己食荤的欲望,多年来诚心念经吃素,为的就是让孩子可以身体好起来,可以吃荤。

若非因接触佛法让她知道吃荤造杀业而有犹豫,最后因殊胜因缘得以求助于上师,这才悬崖勒马,而是盲目让小孩试着继续吃荤,将来后果不可设想。

人生在世不懂佛法,犹如在没有光明的黑夜中赶路,虽有双眼,却看不见,磕磕绊绊,跌倒碰撞,都不能明白具体是什么原因,哪怕掉入致命陷阱,也只能后悔莫及。

佛法是无上智慧光明,能驱除一切黑暗。将佛法应用于世间,可以得无上福报。将佛法应用于出世间,可得解脱永断轮回之苦。

我们此生有幸得遇佛法,就如黑夜中赶路的人有幸得到明灯,应当如获至宝,倍加珍惜,好好修持,依教奉行,莫要荒废了宝贵的人身。

顶礼大恩金刚上师带安来

顶礼十方三世诸佛菩萨

顶礼一切空行护法诸尊

~~~~~~~~

释迦牟尼佛灭一切恶趣王陀罗尼